写真左 ㈱三越伊勢丹 SC事業部 フード&タイム イセタン横浜・大船 店長 長谷川 丈洋 氏

写真中 jeki 未来の商業施設ラボ メンバー 松本 阿礼

写真右 jeki 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー 村井 吉昭

商業施設の「買い物の場」としての価値が揺らぐ中で、生活者の視点に立った「理想の商業施設像」を考える、「未来の商業施設ラボ」。今回は、百貨店の歴史や、商業施設と地域の関係性に豊富な知見をお持ちの、三越伊勢丹の長谷川丈洋さんをゲストにお迎えしました。未来の商業施設が百貨店の歴史に学べることは何か?これからの地域と共生する商業施設とはどのようなものか?未来の商業施設の在り方について語り合いました。

百貨店の専門領域にいたからこそ気付いた商業施設の“広さ”

村井:まず初めに、長谷川様のご経歴について伺えますか。

長谷川:2001年に当時の伊勢丹に入社してから17年間、百貨店で主に紳士服のバイヤーを担当してきました。紳士服という特定の領域の専門職といった感じで、スーツの襟のサイズをミリ単位で検討したり、シャツの生地の糸を選定することもあったり、商業に携わっているといっても非常に狭く深い世界でした。

3年前にSC事業部に異動したのですが、それまでの反動もあってか、「商業施設というカテゴリーはこんなに広く捉えられるのか」と驚いたことを覚えています。ファッションだけでなく、食べ物もスイーツも、マッサージや保険などのサービスもあり、まさに生活全般にわたっていて、一体どこまで広く考えていいんだろう、もっと広い可能性があるんじゃないかと感じました。

確かに、百貨店だけでなくSCもモノを売買する場としては、この先厳しいと言われていますが、私はまちづくりに次の可能性を感じています。今はまだ商業施設とまちづくりは別のものですが、これから商業施設が今までの枠組みを取り払って、もっと大きく広がって、地域に社会に広がっていくことで、何か為すべき役割があるのではないかと思っています。

村井:私たちもこれからの商業施設には「地域との共生」が必要だと考えていました。地域経済の減速が懸念される中で、商業施設は地域の活性化まで俯瞰するべきだろうと……。長谷川様が考えられているテーマと近く、今回このような意見交換の場を持たせて頂きました。

リモートワークによって、現役世代がまちづくりの主役に戻ってくる

村井:長谷川様はコロナ禍を契機としたライフスタイルの変化の中で、これからの地域や商業施設はどのような役割を担っていくべきだと感じますか。

長谷川:コロナ禍でのリモートワークの普及によって、現役の働く人たちが、まちづくりの主役に戻ってくるのではないかと感じています。私もリモートワークを始めてから、自分が住む街で過ごす時間が増えて、新しい気付きがたくさんありました。この街はこうなっていたんだとか、ここの場所は危ないよなとか……。今までは会社にいる時間が長くて、自分が住む街でゆっくり過ごしたり、街の魅力を味わったりする機会は多くなかった。そのせいか“この街で暮らしている実感”を持てないようなところがありました。

松本:ベッドタウンなどとも言われますが、夜寝るために帰る街なら、暮らしている実感を持てないのは仕方ないですよね。

長谷川:そうやって働く人は働く人だけで会社に集まって、実際住んでいる街からは分断されて、何が起きたかというと、まちづくりは行政がやるもので、住民にとってはあまり関係がないものと思われてしまったんではないでしょうか。会社がどうなるかは興味があっても、街がどうなるかは興味がないという人は多いと思います。それがリモートワークになって、近くの公園でラップトップを開いて仕事したり、平日でも夕方は子どもと近所を散歩したり、平日と休日の区別さえもなくなっていく中で、自分が住む街がもっとこうだったらいいのにと気付くことも多かったのではないでしょうか。

こうして街に思いを巡らせる、その先には、自分が住む街を良くしたい、そのためには自分は何ができるんだろうという意識が生まれる可能性があります。やっぱりまちづくりを行政だけがやっている間は、本当のまちづくりにはならないはずです。地域住民の「おらが街を良くしたい」という種や芽は出てきているので、それを商業施設がサポートできないかと思うんです。商業施設が地域と一体化してまちづくりへの参加を促し、現役の働く人たちも含めた住民に“自治の精神”を取り戻せたらよいと思います。

村井:私たちもこれからの商業施設の役割は、地域と一体化して地域の価値を向上させることだと考えていましたが、現役の働く人たちがその活動に、主体的に参加してくれたら理想的ですね。

松本:今後、リモートワークが普及すると、勤め先の沿線ではなく自分が好きな街に住めるようになります。好きな街であれば、参加意識も高まりそうですよね。

長谷川:そうですね。さらに商業施設は地域の魅力を高めること自体にも貢献できると思います。商業施設には、お客様の声を吸い上げて、スピードを持って改善・実現につなげてきた長年の強みがあります。“人を集める”“売上を上げる”ことをしてきた商業施設のノウハウを、まちづくりでも発揮することで、地域の魅力や利便性を高めて活性化し、地域の居住者を増やしていく。PPPやPFIといった考え方や手法が注目されている今、こういった取り組みの可能性も広がっていくのではないでしょうか。

商業施設が“働く”をサポートすることで、地域の個性化につなげる

村井:現役の働く人たちが街にいるのなら、そこで働く人たちの仕事や業種によって街の個性が生まれてくるかもしれません。例えばデザイナーが集う街やエンジニアが集う街など……。仕事のスキルを高めるために、その街に移り住むことも考えられます。仕事と暮らしが同じ場所で行われることは、街の個性を変える位の大きな変化だと感じます。

長谷川:そうですね。でもかつては仕事と暮らしは同じ場所で行われていました。高度経済成長期とともにその分離が広がっていったわけです。今でも呉服町という地名がありますが、呉服商が集まって住んでいたといいます。同じ産業で集まる方が、ものづくりをするのに都合が良いし、特に人と人とのネットワークにとって重要です。もともとがそうだったので、これからは自然とそういう形に戻っていくのかもしれませんね。

松本:商業施設が、そういった地域ならではの産業を活性化する場になれたらいいと思いました。その地域の産業に特化したコワーキングスペースやマッチングプラットフォームになれるような……。買い物や消費だけではなく、仕事や生産の面から、地域の個性化や魅力化に貢献していけるかもしれません。

百貨店のホスピタリティは未来にこそ価値を持つ

松本:長谷川様は、未来の商業施設ラボVOL.1「未来の商業施設を考える~クオリティ・オブ・ライフを高める、新たなフレームワーク~」をご覧頂いたとのことですが、ご意見やアドバイスを頂いてもよろしいでしょうか。

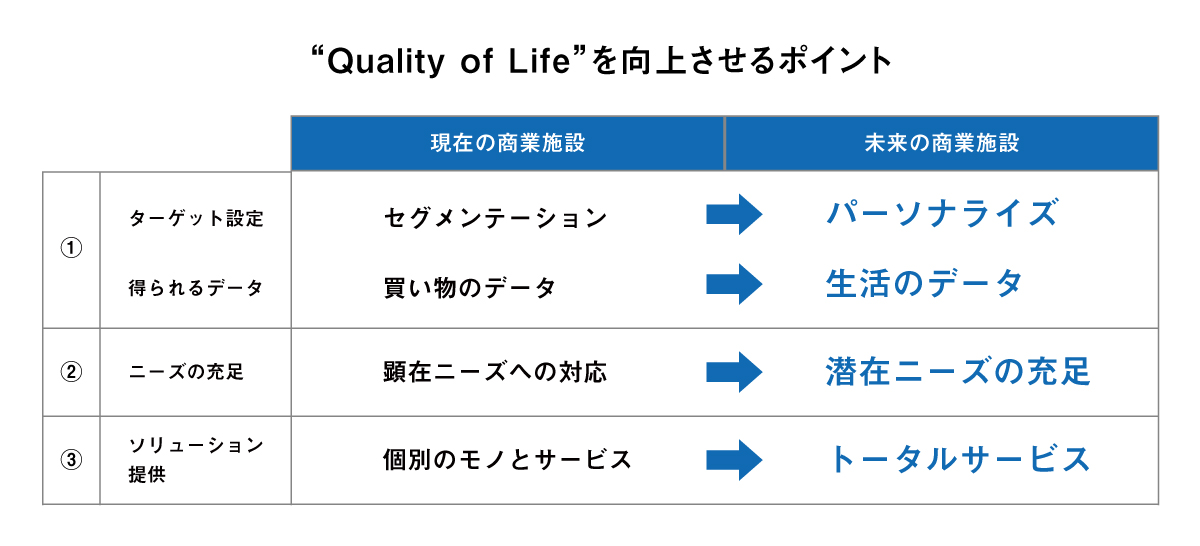

長谷川:以前から興味深く拝見していたのですが、「クオリティ・オブ・ライフを高める、未来の商業施設のポイント」の中に「潜在ニーズの充足」とありますが、百貨店の歩んできた歴史とも重なる部分があるのではないかと思います。

クオリティ・オブ・ライフを向上させるポイントは、①生活に寄り添い広範なデータを活用することで、よりパーソナルな対応を実現すること、②人との対話や実際の体験を通した気付きや発見を提供することで、潜在ニーズを満たすこと、③店舗を横断して商品・サービスを最適に組み合わせて、トータルサービスとして提供することが挙げられる

長谷川:私は百貨店の一番の強みは、店頭で接客をすることだと思っています。お客様一人一人と世間話のようなことも含めて会話をする中で、その背景にある生活のスタイルまで聞き出して、お客様に合ったベストなものを提案する。顕在化されたニーズは一般的なベストセラーとして出てきますが、潜在ニーズは簡単に見えるものではありません。一人一人で全く異なるニーズです。そこまで聞き出して具現化することが重要なのですが、その最たるものがお帳場に代表されるような外商担当です。外商担当はお客様の家族構成や交友関係、ライフイベントの全てを把握するのはもちろんのこと、それに呼ばれることもあったりします。お客様が亡くなられた時には、「このお父さんのジャケットをあなたに形見分けよ」と言われることさえあります。お客様に生涯付いて、人生の一部に入り込むような存在です。

村井:「人生の一部に入り込む」というのはすごいですね。頭脳労働はAIに、肉体労働はロボットに取って代わられても、感情労働は人間が担っていくと聞いたことがあります。百貨店のホスピタリティは未来においても価値を持ちそうです。

長谷川:百貨店は歴史が長く、1904年に三越呉服店の日比翁助によって「デパートメントストア宣言」が出され、日本初の百貨店が誕生しました。その頃に出された日比翁助の著書『三越小僧読本』の一節に、「たとえお客様が家庭での生活で嫌なことがあったとしても、三越に来店して帰る時には、気持ちがさっぱりして心の底から愉快になったと思って頂く。そのために店員はあらゆる配慮や努力をするべきである」といったことが書かれています。

やはり人の気持ちに寄り添ったホスピタリティのあるサービスは人間だからこそできることで、AIやロボットでは難しいと思います。テクノロジーの力を活用しながらも、人間と人間が接する、お客様との接点の価値を高めることが大切です。世の中がデジタルに流れれば流れるほど、リアルな商業施設は、人間的なこと、感情的なこと、非効率的なことさえも守っていかなければならない。これは百貨店の原点になる考え方だと思いますし、デジタル化が進行する未来においてこそ求められるものだと思います。

村井:百貨店が持つ人間やホスピタリティの考え方は、長い歴史で培われたものなのですね。さらに未来にも通じる本質的なものだと感じました。本日はありがとうございました。

次回以降も、さまざまな識者や実務家の方へのインタビューをお届けします。「未来の商業施設ラボ」は生活者の視点に立ち、未来の暮らしまで俯瞰していきます。今後の情報発信にご期待ください。

村井 吉昭 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー / シニア ストラテジック プランナー

2008年jeki入社。家庭用品や人材サービスなどのプランニングに従事した後、2010年より商業施設を担当。幅広い業態・施設のコミュニケーション戦略に携わる。ブランド戦略立案、顧客データ分析、新規開業・リニューアル戦略立案など、様々な業務に取り組んでいる。