(写真左より)

ジェイアール東日本企画 駅消費研究センター研究員 安川 由紀

ジェイアール東日本企画 駅消費研究センター研究員 松本 阿礼

ジェイアール東日本企画 シニア ストラテジック プランナー 村井 吉昭

産業能率大学 経営学部 教授 加藤 肇氏(未来の商業施設ラボ アドバイザー)

※この写真は2020年2月に撮影されたものです

はじめまして。「未来の商業施設ラボ」です。社会の環境変化やデジタルシフトを背景に、商業施設の存在価値が問われる現在、ジェイアール東日本企画では商業施設の未来を考える「未来の商業施設ラボ」を発足しました。新型コロナウイルスの流行によって、時代の変化が加速していく中、これからの商業施設の理想像とはどのようなものなのか?商業施設の未来については、様々な業態の施設がある中、また、様々な考え方がある中、「未来の商業施設ラボ」として生活者視点に立った、ひとつの考え方を深めていきます。

「買い物の時間」だけでなく、「生活のあらゆる時間」に寄り添う

当ラボが初めに注目したのが、「可処分所得の奪い合い」から「可処分時間の奪い合い」へという時代の変化です。これまで商業施設が担ってきたのは主に買い物の時間でしたが、仕事や家事や趣味などもっと生活の別の時間にも寄り添えないかと考えました。コロナを契機にステイホームやテレワークなど新たな生活スタイルが生まれ、アフターコロナの世界では時間の過ごし方が大きく変化していくことでしょう。

この新しい世界の中で、商業施設が「買い物の時間」だけでなく、「生活のあらゆる時間」に寄り添い、「生活の質の向上」そのものを、買い物に代わる本質的な価値として提供できないかと考えました。豊かな時間、暮らしの質の向上は、「モノからコトへ」という価値観の変化ともあいまって、これからの時代に求められるテーマだと思います。

「家」や「街」の機能の代替で、クオリティ・オブ・ライフを向上させる

ではどうやったら商業施設は「生活の質の向上」を実現できるのでしょうか。

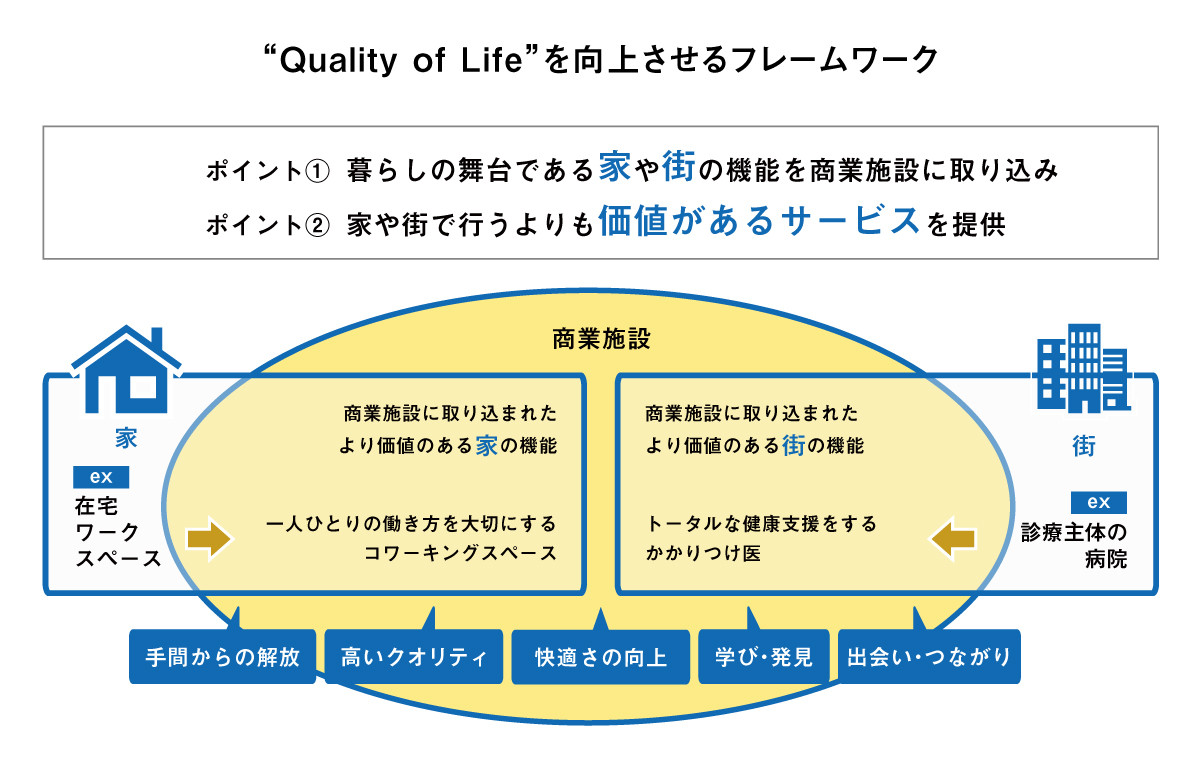

当ラボが考える、クオリティ・オブ・ライフを向上させるフレームワークがこちらです。

(図1)“Quality of Life"を向上させるフレームワーク

ポイントは、①暮らしの舞台である「家」や「街」の機能を商業施設に取り込むこと、②「家」や「街」で行うよりも価値があるサービスを提供することです。そうすることで、商業施設は地域住民の暮らしに入り込み、暮らしの質を向上させられるのではないかと考えました。

最近、商業施設と「家」や「街」の境界が曖昧に見える現象が散見されます。

商業施設に入るグローサラント型の店舗が、働く女性に日々利用されて「家」のダイニングキッチンのようになったり、商業施設の芝生広場や屋上庭園、それ自体が魅力化して「街」の公園のように利用されたり……。

このような商業施設と「家」や「街」の機能が融合しつつある状況をヒントに、このフレームワークを発想しました。

「家」や「街」の機能をどう取り込み、どんな価値あるサービスを提供するか

(図1)にも記載をしましたが、「家」や「街」のどういった機能を取り込み、どんな価値あるサービスを提供するのか、具体例として私たちが考えたアイデアを一部ご紹介します。

まず「家」の機能について。

商業施設が「一人ひとりの働き方を大切にするコワーキングスペース」を設け、「家」の在宅ワークスペースを代替するアイデアです。在宅ワークでは集中できないなどの様々な不満を解消し、“働くの質”を向上させます。

・在宅勤務や職場勤務よりも、仕事に集中できたり、快適に休憩できる環境づくり。

・データ活用によって、個人のスキルやニーズに合わせた、スキルアップやマッチングの機会を提供。

コンシェルジュとの対話による新たな出会いの提供も。

・商業施設が持つ暮らしを充実する豊富なリソースを、ワーカー向けにカスタマイズ。

短時間のマッサージ、ランチのデリバリー、芝生広場のアウトドアオフィス化など。

コロナを契機にステイホーム化が進行し、「家」でテレワークをしたり、オンラインでヨガを習ったりといった、ファーストプレイスのセカンドプレイス化、サードプレイス化のような現象が見られます。「家」に求められる機能が過剰になっていることから、今後ますます商業施設による「家」の機能の代替が必要になるのではないでしょうか。

次に「街」の機能について。

商業施設が「トータルな健康支援をするかかりつけ医」となり、「街」の病院を代替するアイデアです。診療を主体とした「街」の病院の機能を、商業施設が健康全般の支援に拡張するイメージです。

・クリニックとスポーツジムや飲食店などが融合した店舗で、診断結果を踏まえた運動や食事の提案を実施。

新しい生活様式に対応した店舗の環境づくりも。

・IoT・ウェアラブルデバイスのデータに基づいた、パーソナルな健康指導。

スポーツインストラクターや管理栄養士による生活改善のヒントやアドバイスも。

・病気の予防も見据えた、運動・食事なども含めたトータルな健康支援サービスとして提供。

クオリティ・オブ・ライフを高める、未来の商業施設のポイント

このように「家」や「街」の機能を代替して、クオリティ・オブ・ライフを高めるアイデアを挙げてみましたが、これらに共通するポイントがいくつか考えられます。

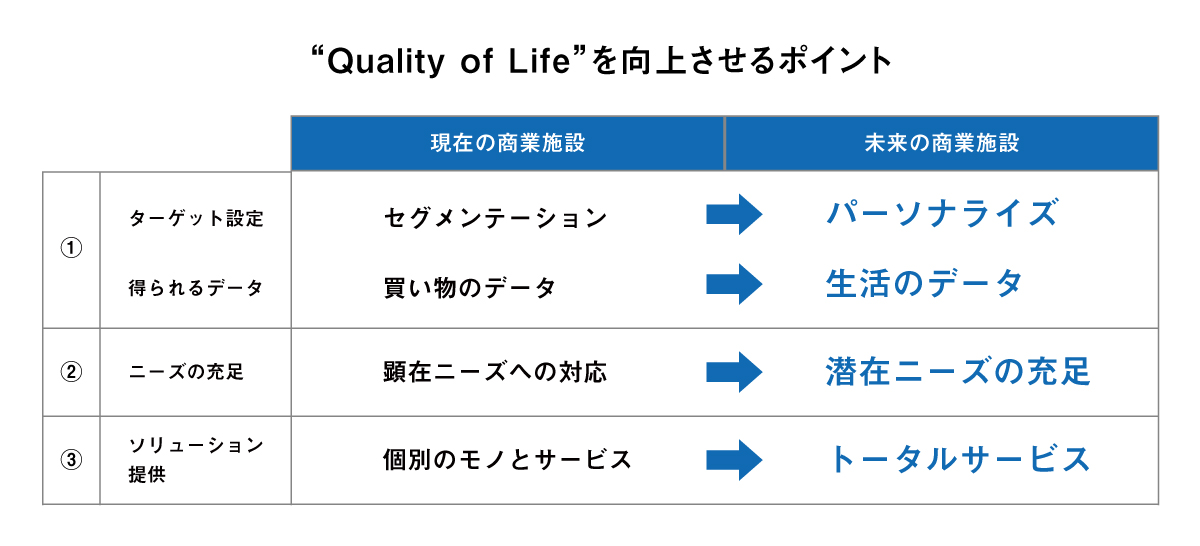

(図2)“Quality of Life"を向上させるポイント

1つは「パーソナライズ」です。様々なデータを活用することで、これまでの商業施設では難しかった、よりパーソナルな対応を実現します。商業施設が生活に寄り添うことで、「買い物のデータ」だけでなく、より広範な「生活のデータ」まで活用できる可能性があります。

2つめは「潜在ニーズの充足」です。リアルな商業施設として、人との対話や実際の体験を通した気付きや発見を提供します。新たな出会いまで提供できるコンサルテーションサービスのように、従来の販売員による接客とは一線を画す体験の提供が求められます。

3つめは「トータルサービス」です。これまでのように各店舗が個別に顧客対応するのではなく、店舗を横断して商品・サービスを最適に組み合わせて、一連のサービスとして提供します。様々な店舗のサービスをワンストップで提供できる、商業施設ならではの展開です。

「商業施設で暮らす」時代へ?

このように生活のあらゆる時間に寄り添い、「家」や「街」の機能を代替してクオリティ・オブ・ライフを高めることは、「商業施設で暮らす」ことに近づいていくのかもしれません。「買い物の場」から「暮らしの場」へのシフトです。

そして、この暮らしの場で【生活データの取得→パーソナライズや潜在ニーズの充足といったアプローチ→トータルサービスとしてのソリューション提供→生活データの取得→…】といった好循環を創出し、クオリティ・オブ・ライフを向上させ続けることができたら、理想的な展開だと思います。

社会課題の解決も商業施設の役割です。より良い暮らしを提供すること、さらに地域との連携、地域との一体化を志向することで、地域自体の価値を向上させます。アフターコロナの時代の新しい生活様式に対応した安全・安心を提供し、さらに有事の際には地域の避難場所の役割も担うことで、地域全体の安全・安心にも貢献できるかもしれません。そうすることでSDGsにもある「住み続けられるまち」の創出にも繋がっていくでしょう。

以上のように、商業施設の理想像をバックキャストの発想で考えてきました。次回はさらにこの発想の背景や意義について、当ラボのアドバイザーとして参画頂いている産業能率大学の加藤肇教授にお話を伺う予定です。どうぞご期待下さい。

村井 吉昭 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー / シニア ストラテジック プランナー

2008年jeki入社。家庭用品や人材サービスなどのプランニングに従事した後、2010年より商業施設を担当。幅広い業態・施設のコミュニケーション戦略に携わる。ブランド戦略立案、顧客データ分析、新規開業・リニューアル戦略立案など、様々な業務に取り組んでいる。