商業施設の「買い物の場」としての価値が揺らぐ中で、生活者の視点に立った「理想の商業施設像」を考える、「未来の商業施設ラボ」。今回は、ディー・フォー・ディー・アール株式会社(D4DR)代表取締役社長の藤元健太郎さんと、同じくD4DR株式会社でパートナーコンサルタントを務める坂野泰士さんをゲストにお迎えしました。これまでさまざまな分野の有識者の方々と対談を重ねてきましたが、今改めて、現状の商業施設が直面する課題、そして当ラボが考える未来の商業施設のコンセプト「生活者とウェルビーイングを共創する地域拠点」に関して、深掘りしました。今回はその後編です。

<前編はこちら>

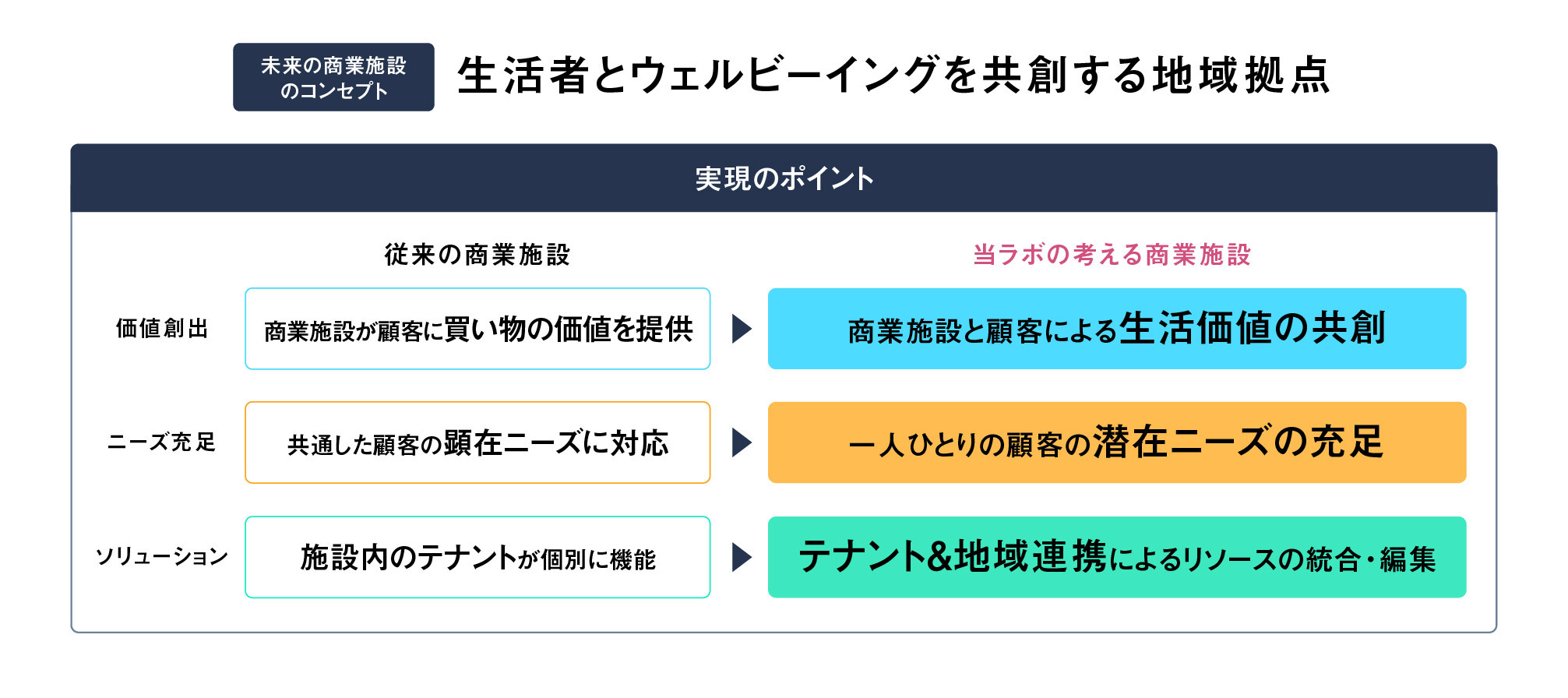

未来の商業施設は、「生活者とウェルビーイングを共創する地域拠点」に

松本:未来の商業施設は「生活の場」として、「生活の質の向上」そのものを、買い物に代わる本質的な価値として提供していくと考えます。これからの生活者にとって大切なウェルビーイングを商業施設が、生活者と、地域一体となって共創していく考え方です。(詳しくはこちら)

ポイントの一つ目にもある通り、未来の商業施設は、顧客と生活価値を“共創”する関係になることが重要と考えています。顧客も自分の生活価値向上のために能動的に関与するのですが、そのためには、例えば2030年には顧客が自分の個人データを提供して、そのデータをもとに商業施設と共に生活価値を考えていくことを想定しています。そのためには、どのようなことが必要でしょうか?

藤元:我々は、2030年はまだまだ過渡期だと捉えています。バックキャスティング(未来から逆算して今を考える思考法)で考えると、例えばフードデリバリーの注文・配達プラットフォームなどは、将来もっと便利かつ低コストになっているはずなのですが、今の段階はまだアナログな、人間の力で頑張っていて、どんどん情報やデータを貯めている段階ですよね。

そういう発想でいくと、実は現時点で、商業施設でもできることはあるんじゃないかと思います。例えば、買い物代行サービスみたいなものでもいいでしょう。お店の人が代行で買い物してくれる、というところから始めれば、生活者は利用する際に自然と自分の欲しいものの情報を提供しますね。やがてそれが発展すると、そのお店の人はキュレーションやレコメンデーションもしてくれる存在になります。生活者側からしても、「情報を取られている」という違和感は覚えません。

やがてそのお店の人がAIに置き換わったり自動化されていったりするかもしれませんが、お店との信頼関係ができていれば、生活者は情報を委ねてくれるし、かつそれが便利だと思ってくれるわけです。

坂野:現実に、2030年を待たなくとも、情報データの連携は既に進んでいます。我々がどんな人でどういうものを買っているのかがほぼ分かってしまう状況で、プライバシーを守るというのはもはや幻想でしかありません。それよりも大事なのは、「このサービスなら情報を委ねてもいい」と思わせる、利用者との信頼関係づくりだと思います。

日々の関係の中で、顧客との信頼を築いていく

松本:信頼関係というのは、例えばブランドへの信頼のようなものなのか、それとも毎日買い物に行っているからというような日々の積み重ねの中でつくられるものでしょうか。

藤元:両方です。何も知らないブランドだと、最初は当然ながら抵抗があるでしょう。だからといって、名の知れたブランドでも、距離感が遠ければ信頼関係をつくるのは難しい。距離感が近く、フリークエンシーもあり、ブランド力もあるというのが理想的ではないでしょうか。

坂野:「今日は何か必要ですか?」と来てくれる「御用聞きの三河屋さん」のような人がいて、会話をする。その人と顧客の関係性をつくることで顧客との信頼関係を築くといいのかもしれません。

松本:商業施設が、情報銀行(※)のような場になれると思いますか?

※行動履歴や購買履歴、ヘルスケアデータなどのパーソナルデータを個人から預託され、その一元管理や適切な事業者への販売を請け負う仕組み。またはその事業者のこと。

坂野:「あなたと仲良くなるうちに情報銀行のようになっていました」ということならいいと思うのですが、「情報銀行になります」と宣言しては駄目だと思います。情報を得ることが目的化してしまいますから。

藤元:そういう意味で言うと、年に4~5回しか買わないようなアパレルブランドと信頼関係をつくろうとするよりも、毎日立ち寄る可能性のある商業施設の方が有利であることは間違いありません。

松本:一方で、そのような信頼づくりのために人員を割けない商業施設もあるかと思います。

坂野:例えば、月1万円で施設内の一定の商品が使い放題とか、そういったサブスクリプションのプランから始めて、そのサブスクモデルをベースに考えれば、売り上げのベースが見える。それに対して、どういう人員とコストをかけるべきかを考えれば、すごく設計しやすくなると思います。

テナントではなく顧客から収益を得るモデルへ

松本:これまでの商業施設は、テナントから賃料をもらうというビジネスモデルでしたが、顧客との信頼関係を築いていくということであれば、これからは顧客と主体的に関わり、顧客から直接お金をもらうという形になっていかなければ立ち行かなくなる気がします。

先ほどサブスクの話が出ましたが、実は、サブスクで月に払える金額についてアンケートを取ると、驚くほど低い金額の答えが返ってきます。どういう設計なら採算が取れるのか、非常に難しい。

坂野:いくら払える?と聞けば、そういう答えになるかもしれませんね。では、月の生活費に20万円かけているという人がいるとしましょう。そのうちの、例えば2万円だけ、商業施設の商品や空間が使い放題になるサブスクプランに移行したら、こんなにいい毎日が送れるという提案をしなければいけないと思います。生活費を18万円に減らしてでも、2万円でより良いライフスタイルが手に入ると説得できるかどうか。

既に人気のある会員制スーパーは、年会費で成り立っているビジネスモデルですが、多くの人が利用しています。全部のサービスがサブスクでなくても、サブスクをベースにして、アドオン(付属)で購入するものだけ別途お支払いしていただくような形もあります。

松本:突然、商業施設のサブスクプランでいろんなものが使い放題になりますと言われても、どう使えばいいか分からなくて戸惑うかもしれません。例えば、まずは商業施設のコスメが使い放題というところから始まって、さらにテレワークもできてコーヒーも飲める、というように段階的に使えるサービスがいいのかもしれません。

商業施設のこれまでのビジネスモデルを覆す提案を

坂野:先ほどのポイントにあった「テナント&地域連携によるリソースの統合・編集」をして「生活価値の共創」をするという点はすごくいいですね。ただ、少し気を付けないといけないことがあるとすれば、顧客の人生への寄り添い方はステップ・バイ・ステップであること。押し付けてしまうと、引かれて終わってしまいます。それだけ寄り添うというのは難しい。少しずつ信頼をつくりながら、できるだけ深く関わりを持ってもらうというステップを徐々に進めていく。そうすると、きっと皆さんが目指す「生活者とウェルビーイングを共創する地域拠点」になれるのではないでしょうか。

かつてはモノの時代で、モノがどんどん売れるからモノを売る装置を並べさえすれば良かった。でもこれからはいろいろな体験をどう組み合わせるのかという体験全体の設計が大事になります。商業施設は全体に責任を持ち、体験を保証しなければならない。そうするとこれまでのようなテナント貸しではビジネスが成り立ちません。今はそうした転換点にいるわけですから、皆さんが取り組まれている新しい提案の方向性は、間違っていないと思います。

藤元:ある大手コンビニチェーンでは、一定の商圏内にいる人の可処分所得の何割かは自分たちのものだとみなしているそうです。地域性のあるビジネスには、この発想こそが欠かせません。商業施設も、顧客の可処分所得のうち、何割を自分たちに向けてもらえるのかを、ビジネスモデルのベースに置いて考えてみればいいのではないでしょうか。そうすれば、テナント発想のビジネスから脱却でき、新たな顧客層を開拓できるチャンスにもなるかもしれません。

松本:地域の拠点となり、可処分所得の何割かを商業施設に使っていただき、その分ちゃんとその人の人生を豊かにする。そういう発想転換をすれば、新たな未来が見えてきそうですね。

「未来の商業施設ラボ」はこれからも、生活者の視点に立ち、未来の暮らしまで俯瞰していきます。今後の情報発信にご期待ください。

〈完〉

構成・文 松葉紀子

藤元 健太郎

ディー・フォー・ディー・アール株式会社 代表取締役社長

野村総合研究所を経てコンサルティング会社のディー・フォー・ディー・アール(D4DR)株式会社代表。1993年からインターネットビジネスのコンサルティングをスタート。広くITによるイノベーション、新規事業開発、マーケティング戦略、未来社会の調査研究などの分野でコンサルティングを展開。関東学院大学人間共生学部非常勤講師。日経MJでコラム「奔流eビジネス」、Newsweek日本版で「超長期戦略企画室」を連載。近著は『ニューノーマル時代のビジネス革命』(日経BP)。

坂野 泰士

有限会社シンプル研究所 代表取締役

ディー・フォー・ディー・アール株式会社 パートナーコンサルタント

1980年代、1990年代前半は自動車、食品、流通、行政の商品・事業企画・マーケティングを中心に活動。90年代に入ってからはITやインターネット関連の事業・サービスのコンセプトや概念開発、実施計画に多数関わる。メーカーから、小売、ECのサプライチェーン全体にわたる経験、自動車、金融、食品、家電、ITサービス等、業種横断での取り組みに特徴がある。最近は長期視点での未来仮説形成やスタートアップの支援に取り組んでいる。

村井 吉昭 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー / シニア ストラテジック プランナー

2008年jeki入社。家庭用品や人材サービスなどのプランニングに従事した後、2010年より商業施設を担当。幅広い業態・施設のコミュニケーション戦略に携わる。ブランド戦略立案、顧客データ分析、新規開業・リニューアル戦略立案など、様々な業務に取り組んでいる。