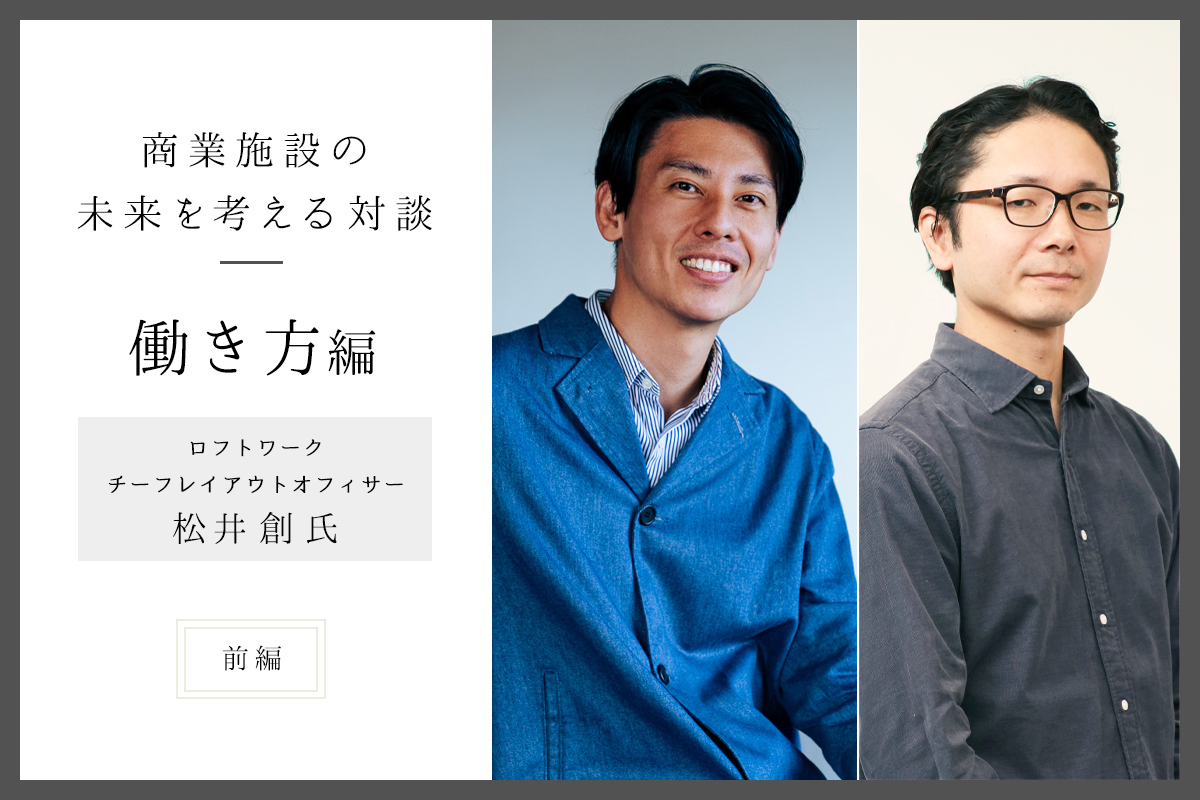

“個の時代”における未来の働き方

村井:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、デジタルシフトが進みました。働くことに関する近年の流れとこれからについて、どうお考えでしょうか。

松井:これまでのように1つの組織に所属する典型的な働き方は減り、プロジェクトベースの働き方が増えていくと思います。個人が複数の組織を超えてつながりながら、プロジェクトに携わるようになるのかもしれません。例えば、今日は会社員としてロフトワークで、明日は個人事業主として未来の商業施設ラボさんの拠点で働く、というように、一人でも同時に3つ、4つのプロジェクトを掛け持ちしているような状態です。個人のスキルが評価され、組織内外のプロジェクトにアサインされるようになる、というようなイメージでしょうか。

ちなみに私は、仕事を「やらされ」「任され」「明け暮れ」の3種類に分類できると思っています。基本的に、仕事は誰かのためにやっているものなので、任され、責任を持って取り組まなければならないものです。ただ、「やらされ」仕事は、今後未来に向けてAIなどが代替していくでしょうから、どんどん減っていくはずです。ですから将来的に大きくは、「任され」もしくは「明け暮れ」仕事の2つが増えていくと予測しています。それにテクノロジーが高度化していくと、人間が行う仕事は、自分が好きで夢中になってしまうような「明け暮れ」仕事の比重が増えるのではないかと思っています。

村井:人間は人間にしかできない仕事はもちろん、「本当にやりたい仕事」に集中していくのですね。

松井:一方で、ワークライフバランスという重要なレイヤーもあります。「働く」時間以外にも、未来につながるような「遊ぶ」、「学ぶ」時間や、子どもや親など自分以外の誰かのために「育む」、もしくは「ケアする」時間。これらのちょうどよいバランスは、個人の中にあります。

これまで働き方は、会社組織のルールによって「毎日8時間以上出勤する」というような形でコントロールされていました。しかしこれからは、個人が「働く」「学ぶ」「ケアする」などの時間を最適にデザインできる、個が生き方を決められるような時代になるはず。今後はますます“個の時代”に突入すると考えています。そして、生き方の前提が異なる者同士、価値観の違う者同士が交流しプロジェクトを進めていくことで、これまでにない面白いものが生まれたり、新しい方法で課題を解決できたりするようになるでしょうね。

村井:そうすると、これからの働く場には、異なるルールや価値観を持つ人同士が共存・交流し、新たな価値を生み出すことを促すような役割が求められますね。

リアルだからこそできる熱量の交換とストーリーの体験

村井:松井さんたちはコワーキングスペースを運営されていますが、そもそもコワーキングスペースをどのように捉えていますか。

松井:私は、個人それぞれが仕事に集中し実力を発揮するための場所を、「個ワーキング」もしくは「孤ワーキング」としています。一方で、「Co.ワーキング」は、複数人でプロジェクトを推進する場所で、個も集団もフレキシブルに受け入れ対応できる、アジリティ(Agility=機敏で柔軟な対応力)のある空間と捉えています。

左はNTTコムウェアの開発拠点「COMWARE TO SPACE」内に設けられたコワーキングのための一角。主に個人がPC作業をする場所として、図書館の自習室のような効率重視のレイアウトになっている。右は鈴与株式会社本社5階にある共創空間「CODO」。プロジェクトを複数人で進めていくことを念頭に置いたスペースが特徴。 (撮影:Kenta Hasegawa)

村井:コワーキングスペースと一言にいっても、さまざまなタイプがありますね。コロナによってリモートワークが普及しましたが、改めて、リアル(対面)で働くことにはどのような価値があるのでしょうか。

松井:リアルの醍醐味は、「明け暮れ」タイプの仕事を一緒にするときに、熱量を交換しやすいところでしょうね。将来テクノロジーが発展すれば、デジタルでもお互いの熱を感じられる時代がくるかもしれませんが、まだしばらくの間は難しい。熱量や“will(意思)”、空気感などを伝えるには、やっぱりリアルなんだと思います。

一方デジタルでは、データの摺り合わせがしやすいので、今後はそれぞれの良さを生かした、働き方の使い分けが加速するのではないでしょうか。例えば、プロジェクトを始める際のキックオフにはリアルを選び、お互いの人となりを知った後は、好きな場所でオンラインミーティングをする、といった働き方です。

村井:当ラボは、リアルならではの価値を考えています。実際に熱量を交換しやすい場作りを考えるとき、どういったポイントを重視すればいいでしょうか。

松井:コワーキングスペースでは空間の作り方に加えて、プログラムの設計がとても重要です。特定の空間や時間に限定して考えるのでなく、ユーザーエクスペリエンスのような一連の流れをストーリーとして捉える、ということです。

これまで会社の重要な議題については、ゴルフをして役員同士で雑談をしながら、クラブハウスや飲み会の場で「じゃあ、そういうことで」と決まっていたわけですよね(笑)。大事なことは会議室じゃないところで決まっていたんです。それを急に会議室で合議しようとしても決まるわけがありません。ましてや、オンラインでは無理でしょう。なぜなら、私たちは人間だからです。音楽ではありませんが、イントロがあって、次にメロディーがあって盛り上がり、そしてサビでお互いに熱量を交換して合意に至るわけです。リアルはストーリーの中で価値を発揮するのです。

村井:リアルの価値というと五感の体験とされがちですが、一連のストーリーの中での体験価値とする考え方は興味深いです。そうした体験ができるコワーキングスペースは魅力的ですね。

誰にでも開かれたカフェであり、オープンなコワーキングスペースのようにも利用される、ロフトワークが運営する「FabCafe」。UVプリンターやレーザーカッター等を設置し、クリエイターや研究者、企業が、多様なプロジェクトに取り組めるようデザインされている。東京や飛騨のほか、台湾やスペイン、タイ、マレーシアなど国内外に13拠点を置く。(2023年9月時点)

個が絡み合うとイノベーションが起きる

村井:その他に、プログラムを作る上で気を付けていることはありますか。

松井:上意下達型、いわゆるトップダウンにしないということでしょうか。トップが「こういう景色を作りたい」と一方的に発信するのではなく、それぞれが「こういう景色がいいよね」「こういう場にしたいよね」というのを少しずつ紡いでいって、1つの景色を作り上げていくのが理想です。

今はビジョンやミッションが重視される時代ですが、明確かつ強烈なビジョンを打ち出すというよりは、その時、その場所にいる人たちで景色を作ったり、更新していったりすることを大切にしています。何かの理由で退職者が出たとき、代わりを充てようとしても無理があります。そもそも、退職者の代わりを探そうという考え方をやめ、新陳代謝のようにポジティブに捉えています。

村井:離脱や加入によってコミュニティーが変容することを前提としているんですね。

松井:そうですね。新陳代謝する中で、その人たちのDNAが絡み合っていく瞬間があります。三重、四重に絡み合い、良くなっていく。言い換えれば、コミュニティーは生き物であり、そこで働く個はまるで細胞のようでもあります。もしかしたら、それがイノベーションという言葉の本質かもしれません。イノベーションが新しい個の組み合わせだとしたら、そういう瞬間をコワーキングスペースで起こせたらいいですね。

前編では、個の価値観で働く未来や、リアルでの交流によってイノベーションが生まれるコワーキングスペースの可能性について伺いました。後編ではコワーキングスペースを核とした商業施設の新たな方向性について、引き続き松井さんとお話していきます。

〈後編へつづく〉

構成・文 松葉紀子、画像提供 ロフトワーク

松井 創(まつい はじめ)

1982年生まれ。専門学校で建築を、大学で都市計画を学ぶ。地元横須賀にて街づくりサークル「ヨコスカン」を設立。新卒で入ったネットベンチャーでは新規事業や国内12都市のマルシェの同時開設、マネジメントを経験。2012年ロフトワークに参画し、100BANCHや SHIBUYA QWS、AkeruEなどのプロデュースを担当。2017年より都市と空間をテーマとするLayout Unitの事業責任者として活動開始。学生時代からネットとリアルな場が交差するコミュニティ醸成に興味関心を持つ。2021年度より京都芸術大学・空間演出デザイン学科・客員教授に就任。

村井 吉昭 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー / シニア ストラテジック プランナー

2008年jeki入社。家庭用品や人材サービスなどのプランニングに従事した後、2010年より商業施設を担当。幅広い業態・施設のコミュニケーション戦略に携わる。ブランド戦略立案、顧客データ分析、新規開業・リニューアル戦略立案など、様々な業務に取り組んでいる。