商業施設の「買い物の場」としての価値が揺らぐ中で、生活者の視点に立った「理想の商業施設像」を考える、「未来の商業施設ラボ」。今回からは、当ラボメンバーによる、さまざまな業界の識者へのインタビューをお届けします。第1回目のゲストは、デジタルシフトや消費トレンドの変化に詳しい、ディー・フォー・ディー・アール株式会社(D4DR)代表取締役社長の藤元健太郎さん。テクノロジーの進化やコロナ禍に伴う暮らしの変化、そしてそこから見えてくる商業施設の未来についてお伺いします。今回は、その後編です。

<前編はこちら>

商業施設は、 “縁側”のようなコミュニティーに

松本:(前編で)お話してきたような暮らしの変化を受け、商業施設が生活者の中でどのような位置付けになればよいのか、これからの商業施設に求められるものは何か、お考えを伺えますか。

藤元:以前、松本さんたちが研究された「居場所となる駅ビル」(※文末参照)については、本当にその通りだと思っていました。自分の所属するコミュニティーがあって、そのコミュニティーのために、その地域にその商業施設が必要だと思ってもらうことが大事だと思います。

また、地域の住民のニーズに合わせて店ぞろえをしたり、地域の個人商店のデリバリー拠点やピックアップ拠点の機能を備えたりすることも求められる。つまり、ローカリティーが鍵になるでしょうね。

松本:テレワークの増加で、ファースト・プレイス(家)にセカンド・プレイス(職場)が組み込まれ、働くことも含めた多くの時間を居住エリアで過ごすようになりました。現役の働き手が地域に長く滞在することで、地域の特性が際立った活気あるコミュニティーが増えるのではないかと思っていました。ですから、今まさに、商業施設でローカリティーが鍵になるというのは納得です。

藤元:テレワークが増え、今後、商業施設内のコワーキングスペースが働く拠点となることも考えられますが、そこでも、地域性を出すことが大事になると思います。例えば、眼鏡の産業がある街なら、コワーキングスペースにも眼鏡関係で働く人がたくさんいる。そのような特色が出れば、すごく面白いと思います。今はつながろうと思えばネットで知り合うこともできますが、コワーキングスペースのような“リアルな場”が大事です。その方が素材などを直接見て、試作して議論するようなプロセスが発生しやすいですから。

松本:コワーキングスペースに限らず、リアルの場を持つ、地域の商業施設がもっと魅力的になるために、何かヒントはありますでしょうか。

藤元:商業施設には、セミパブリックの機能が必要だと思います。私はよく“縁側”に例えるのですが、縁側はプライベートでありつつパブリック空間でもある、貴重な存在なんですよね。そんな中間的な存在になれると強いと思うんです。欧州ならパブ、日本なら馴染みの居酒屋などもそれに当たりますが、商業施設でもその役割は担えるはず。

テクノロジーを使えば、会員制のサロン型コミュニティーもつくれます。認証の仕組みによって「今ここにいるのは、同じ地域に住む気の知れた会員同士である」と共有できれば、気軽に話し掛けやすい雰囲気もつくれるでしょう。オープンキッチンのような場があっても面白いですね。集まって料理ができたり、魚をさばくのが上手な地域の人がいて自分好みにさばいてくれたりとか。

縁側のようなセミパブリックな機能を商業施設が持つことによって、人々が自然と集まってコミュニケーションをしていく。そこで偶然の出会いや体験ができたりしたら、楽しくてつい出かけてしまうじゃないですか。食品だけでなく、ファッションなども、買ったものを施設内で誰かに相談して加工できる場などがあれば、わざわざ行く価値もありますよね。

パブは「Public House」の略。欧州ではパブが地域の社交場となり、ファースト・プレイス(家)でもセカンド・プレイス(職場)でもない「サード・プレイス」としてコミュニティー化している。(写真はイメージ)

松本:日本ではサード・プレイスができづらいというか、家・職場以外のコミュニティーでの人間関係は意外とドライなものが好まれることも多い気がします。うまく機能するにはどうしたらよいのでしょうか。

藤元:ファシリテーターの存在が重要だと思います。スナックがいい例だと思うのですが、ママが共通の話題を振ってお客さん同士をうまくつないでくれたり、「この人と話してみたら?」とマッチングしてくれたりしますよね。その地域だからこその文脈を意識した上でファシリテートすることで、新たな発見を提供できるんです。これからの商業施設でも、そういった機能をつくる方法はいろいろあると思います。

情報の取得度合いによって顧客を3段階に分ける

松本:利用者同士をマッチングするとなると、運営側が利用者の情報を把握する必要が出てきそうですね。

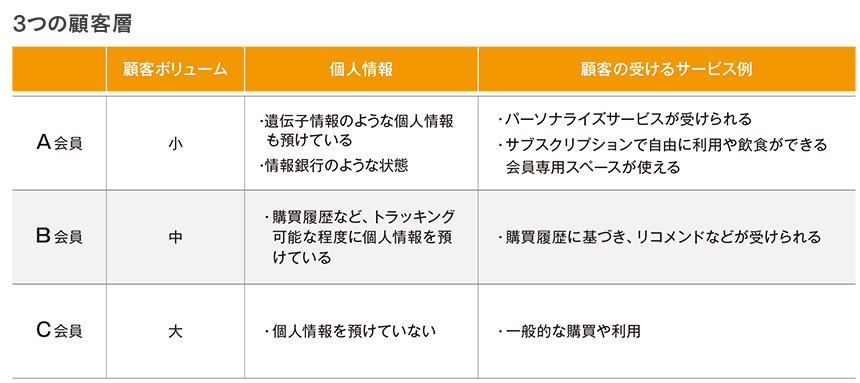

藤元:これからの商業施設では、情報の取得度合いによって、顧客を3段階に分ける必要があると思います。例えば、遺伝子情報のような個人情報まで預かる顧客をA会員、A会員より情報量は少ないが購買・行動履歴などの情報を把握できるB会員、データのない不特定多数をC会員とする。

今の商業施設はC会員が多いですが、少なくとも「Amazon Go」のようにトラッキングをして、リコメンドを受けられるような取り組みをもっと行った方がいいと思います。さらに言えば、情報銀行(※)のような、個人情報を安心して預けられるサービスの提供ができるといいですね。そのためにも3段階の顧客との関係性をどう設定するかが肝になります。

※行動履歴や購買履歴、ヘルスケアデータなどのパーソナルデータを個人から預託され、その一元管理や適切な事業者への販売を請け負う仕組み。またはその事業者のこと。

松本:それで言うと、ボリュームが大きいC会員がいないと売上が厳しいのか、A・B会員から会費を集めればビジネスとして成り立つのかなど、検討すべき点が多くありますね。

藤元:大きな商業施設ほど3段階全ての会員が必要でしょう。パーソナライズサービスが受けられる(A会員)、購買・行動履歴によりリコメンドを受けられる(B会員)、普通に買い物できる(C会員)のような、3構造を持つのが理想。A会員は、ボリュームより質が大事です。AやB会員については、いかにLTV(ライフタイムバリュー)を最大化できるかが指標になります。地域住民の可処分所得のうち、何割を、商業施設に落としてもらえるかを考えることが収益につながると思います。

家と街の肩代わりができる場を目指して

松本:私たちは、これからの商業施設について、家や街などの機能を取り込み、家や街で行うより価値あるサービスを提供することで、生活の質を向上できればいいなと考えています。

藤元:その辺りは鍵になると思いますね。先ほどの、A会員にとっての商業施設はまさにそういうイメージです。自分のことをよく知っていてパーソナルなサービスをしてくれる。会員専用ラウンジのような場所があって、そこでは飲み放題・食べ放題。寝る以外の時間は全部商業施設で過ごせるような、そういう存在になれるかどうかが問われると思います。そのようにして、他ではできない付加価値を提供していくことで、商業施設の未来は開けるのではないでしょうか。

松本:本日は貴重なお話をありがとうございました。いただいたヒントを基に、商業施設の未来を考えていきたいと思います。

次回以降も、未来の暮らしに関する、さまざまな識者の方へのインタビューをお届けします。「未来の商業施設ラボ」は生活者の視点に立ち、未来の暮らしまで俯瞰していきます。今後の情報発信にご期待ください。

■参照

※文章中に記載されている「居場所となる駅ビル」の研究は、下記のリンクからご覧いただけます。

https://www.jeki.co.jp/info/detail/?id=642

<完>

構成・文 松葉紀子

藤元健太郎

ディー・フォー・ディー・アール株式会社 代表取締役社長

野村総合研究所在職中の1994年からインターネットビジネスのコンサルティングをスタート。2002年より、ディー・フォー・ディー・アール株式会社の代表取締役に就任。広くITによるイノベーション、事業戦略再構築、マーケティング戦略などの分野で、調査研究・コンサルティングを展開している。経済産業省産業構造審議会情報経済分科会委員、情報サービス・ソフトウェア産業小委員会委員、青山学院大学大学院Executive MBA非常勤講師などを歴任。

村井 吉昭 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー / シニア ストラテジック プランナー

2008年jeki入社。家庭用品や人材サービスなどのプランニングに従事した後、2010年より商業施設を担当。幅広い業態・施設のコミュニケーション戦略に携わる。ブランド戦略立案、顧客データ分析、新規開業・リニューアル戦略立案など、様々な業務に取り組んでいる。