商業施設の「買い物の場」としての価値が揺らぐ中で、生活者の視点に立った「理想の商業施設像」を考える、「未来の商業施設ラボ」。今回は商空間づくりのプロフェッショナルである、船場の丸山朋子さんと小西龍人さんをゲストにお迎えしました。船場は「TOKYOテレワークアワード」の⼤賞受賞や「GOOD ETHICAL OFFICE」としての本社リニューアルなど、未来志向の取り組みを進める企業でもあります。その船場のお二人と、これからの商業施設について語り合います。話題は空間づくりにとどまらず公民連携、店舗スタッフと顧客の関係性、マネタイズなど様々な方向に展開していきました。今回は、その後編です。<前編はこちら>

店舗スタッフと顧客が、友達同士のような信頼関係をつくる

村井:ここからは、私たちがこれまでの識者インタビューを参考にして考えた、未来の商業施設の方向性のアイデアをご紹介して、丸山様・小西様からご意見やアドバイスを頂ければと思います。

1つめのアイデアが、「店舗スタッフと顧客が、友達同士のような信頼関係になれる場」です。これからはセールストークではなく、信頼をつくるための会話が重要になると考えています。デジタル化によって決済やバックヤード業務が軽減されると、店舗スタッフは顧客との関係づくりに注力できるかもしれません。また、店舗がショールーム化すると、モノを売るのでなくブランドの価値観を伝える、アンバサダーとしてのコミュニケーションが求められます。さらに“販売関係から友達関係へ”ではありませんが、ブランドから離れて、友達同士のようなプライベートのおしゃべりにも発展するようなイメージです。

丸山:あるカフェのオーナーさんの話なのですが、スタッフを採用する時に1番重視するのはコミュニケーション能力だと言っていました。人がカフェに来店する理由で大きいのはホスピタリティです。コーヒーを淹れることよりも、人と喋りたい気持ちとか、きちんと喋れる能力が実は重要とのことでした。カフェは地域の人達と繋がる場なので必要不可欠な能力だと……。

松本:コミュニケーション能力といっても、いわゆる売上のための接客スキルとは違って、地域の人達と繋がる能力が必要なんですね。

丸山:最近、若い方からは「ご丁寧な接客は求めていない」という声を聞きます。オンラインでの情報収集や購買が当たり前になる中で、リアルの店舗スタッフには、SNSでは見つけられなかったブランドのストーリーを教えてほしいと言います。店舗スタッフに求められるのは、今着ている服とのコーディネートを教えてくれたり、「買うならECでもいいですよ」とか「他のお店にもいいものがありますよ」といった心地良い距離感で接してくれたりすることです。その店の在庫を売ることではないのかもしれません。

村井:店舗スタッフと顧客の関係性が大きく変化していくのかもしれませんね。売り手と買い手として対峙するのではなく、同じ立場に立ってフラットに会話をする。カウンター越しで会話をしていたのが、その境界線がなくなって横並びに立っているような……。

丸山:それいいですね。そういう考え方で空間をつくっても面白そうです。ポップアップストアも参考になるかもしれません。きっちり設えていないオープンなテントのような空間の中で、制服ではないカジュアルな服装のスタッフが、顧客の横に立って接客してくれたりします。空間を“販売を目的としないコミュニケーション”でつくったらどうなるか、とても興味深いテーマですね。

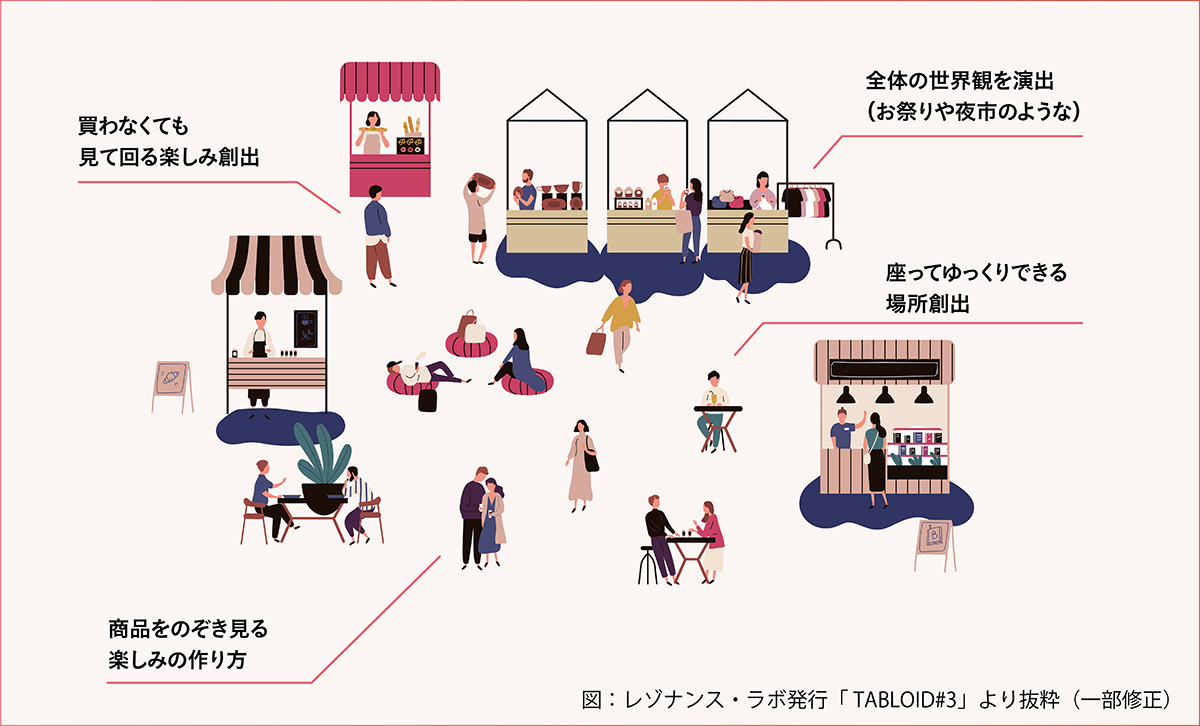

ポップアップをキーとした複合型空間「POP UP-PARK」構想。ポップアップストアには“販売を目的としないコミュニケーション”のヒントが多い

松本:一般的な店舗だと、スタッフさんから見つめられている感じがして、少し落ち着かない時があります。

丸山:それは「買わなくてはいけない」という緊張感があるからだと思います。商品を手に取った瞬間にスタッフさんが接客に来てくれたら、買わないと申し訳ないと気を遣ってしまったり……。

松本:その他にも、どんどん境界線をなくしていくと面白くなりそうですね。例えば店舗間の仕切りをなくしてエリアとして一体化すれば、お客さんも自由に見て回れるようになって、スタッフさんの視線も気にならなくなるかもしれません。

店舗スタッフと顧客の間の境界線を越える

村井:スタッフさんがフードホールでご飯を食べてもいいのかな、と感じました。従業員休憩室で休憩するだけでなく、たまにはお客さんと同じ空間で休憩して、仲の良いお客さんと一緒にご飯を食べたり……。

小西:私の行きつけの居酒屋では、オーナーさんが21時になったら料理するのをやめて、一緒に呑み始めて、オーダーすると嫌がったりします(笑)。商業施設にも、それ位のゆるさや曖昧なゾーンがあってもよいかもしれませんね。運営規則もガチガチにせずに、アイドルタイムはお客さんと自由に過ごしてもらったら、新しい関係づくりにも繋がります。

松本:とても魅力的な関係ですね。ただ一方で、商業施設はどのテナントも営業時間が統一されていたり、店舗スタッフの接客も一定のレベルが担保されているような、きちっとした安心感も魅力だったと思いますが……。

丸山:そういった販売は、今後、ECや無人店舗が担っていくのかもしれません。画一化された品質の安心感を提供する所と、そうではないものを提供する所とに分かれていく。今は店がきちっとし過ぎているので、かつての商店街のようなそうではない方向への揺り戻しもあるのではないでしょうか。

小西:他のお店でもスタッフさんと仲良くなることがあって、私が応援しているドライフラワーと雑貨のお店の方からは、「いつも宣伝してくれるので小西さんの名刺をつくりました。さらに宣伝してください。」と言われたこともありました。

丸山:それは面白いですね。小西さんはお客さんなのに、ブランドアンバサダーのようになっている。お客さんが自分の好きなお店に通って、ファンだから色々とお手伝いするうちに、そのお店のブランドアンバサダーになってしまう。名刺はブランドアンバサダーカードのようなもので、他のお客さんからしたら、そういう人にこそ接客してほしいと思います。ビジネス視点ではない、ファンならではの無償で熱意のあるコミュニケーションは心に響きそうですよね。

小西:スタッフさんとお客さんの間にある境界線を越えることが重要ですね。

村井:スタッフさんが境界線を越えてお客さん側に行くこともあるし、お客さんが境界線を越えてスタッフさん側に行くこともあるということですね。店舗スタッフと顧客が融合していくような印象を持ちました。

自分の身体情報をスキャンしに行く商業施設

松本:2つめのアイデアは、「個人・生活データの提供で、居れば居るほど快適になる優良会員専用ラウンジ」です。優良会員から遺伝子情報のような個人データやライフログなどの生活データを取得して、パーソナライズサービスを提供します。データは空間内IoTやウェアラブルデバイスで取得し、そこで過ごせば過ごすほど、自分仕様の居心地の良い空間になります。居心地の良い空間で、飲み放題・食べ放題、寝る以外の時間は全て商業施設で過ごしてもらうといったことを考えました(未来の商業施設ラボ VOL.4参照)。このような空間でマネタイズは可能でしょうか。

丸山:空港のラウンジは、そこを利用したいがためにカードの年会費を多く払う人がいるわけですが、重要なのは自分だけが入れる特別感や優越感だと思います。空間づくりでもそれは重要です。映画館のVIPシートでも、一般の席から見える位置にあるからこそ「あそこに座ってみたいな」と思ってもらえる。一方で、無料で使えるものを設けるなど一般の席を過ごし易くするのも重要で、共存させることがポイントです。一般の席とVIPシートと見ているものは同じでも、人は特別感や優越感にはお金を払えるものです。そのように特別感や優越感でマネタイズするイメージです。

松本:フリーミアムのような考え方でしょうか。両者を共存させ、あえてVIPの存在を感じさせる空間づくりというのは面白い視点ですね。私たちのアイデアで、ひとつ気になるのが、データ取得への抵抗感やプライバシーの問題です。利用者にとって心地良いデータ取得はどうしたらできるでしょう。

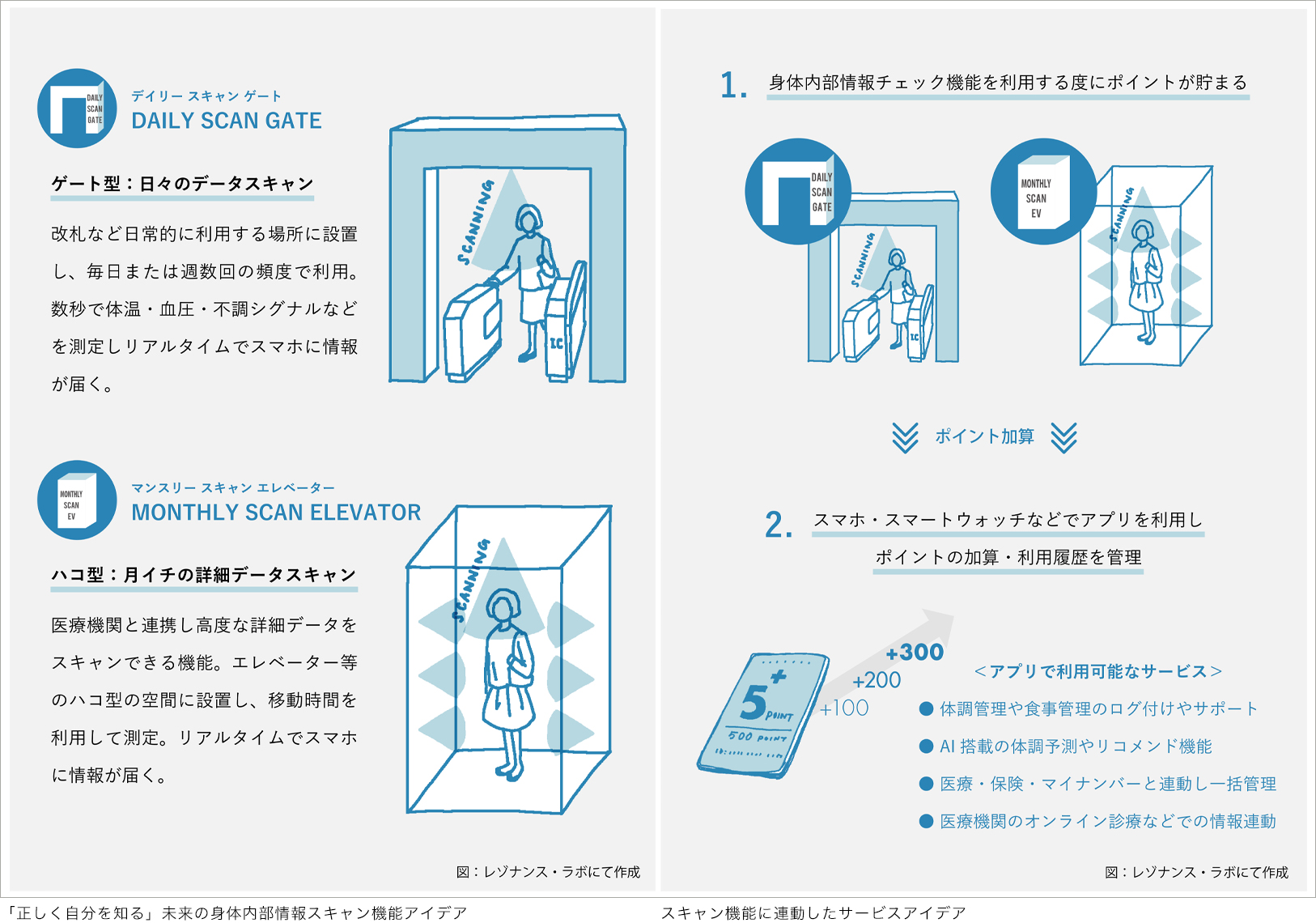

丸山:レゾナンス・ラボで以前に商業施設の中に「デイリースキャンゲート」というものを設置する案を考えました(内容はこちら)。自分の日々の健康状態を把握するもので、そのゲートを通ると身体情報をスキャンしてスマホに届けてくれます。そこに行くたびにデータが蓄積されるので精度が上がり価値が高まります。逆に蓄積されないと価値が出ないので毎日通ってくれるようになるでしょう。行ったついでに何か買おうといった買い物にも繋がるので、商業施設が “スキャンのために定期的に行く場所”になるといいと思います。

村井:商業施設がショッピングのためでなく、スキャンのために毎日行く場になるのですね。

小西:毎日通うなら、もう寝泊まりしてもいいかもしれません。年に2回は一泊できて一晩中スキャンしてくれて睡眠改善の提案をしてくれたり……。

丸山:ここでもマネタイズの仕組みは課題で、スキャンの内容について無料と課金の範囲をどのように線引きするのか。一定のところまで無料で、300円・600円払うとできることが少し増えて、睡眠改善ならもっと高くてもよいとか。無料と課金との絶妙な線がありそうです。また、睡眠改善の提案の中で、自分にぴったりの枕を勧められたら買ってしまうことも考えられますよね。

松本:商業施設の新たなマネタイズは課題だと感じていましたが、色々と考えられますね。これからはサービスによるマネタイズが重要だと思いますが、商業施設だからこそリアルな空間や設備の在り方、さらに課金ユーザーだけでなく無料ユーザーも含めて、トータルに考えていくべきだと感じました。本日はありがとうございました。

次回以降も、さまざまな識者や実務家の方へのインタビューをお届けします。「未来の商業施設ラボ」は生活者の視点に立ち、未来の暮らしまで俯瞰していきます。今後の情報発信にご期待ください。

<完>

株式会社船場は、商空間全般の調査から企画、デザイン、設計、監理、施工、運営支援に至るまで、商業施設づくりのプロセスをトータルサポートする。“サクセスパートナー”を企業理念に、暮らしを豊かにする空間を“具現化させる”「構想力」、人・街・自然を“親和させる”「設計力(デザインワーク)」、コストパフォーマンスに優れた品質を“実現させる”「施工力」を強みに空間創造に取り組んでいる。

また、2021年度より「DX(デジタル・トランスフォーメーション)とエシカル」を重点テーマと定め、「働き⽅と考え⽅をTransformする」を基本戦略に内装業界におけるデジタル・トランスフォーメーションの推進や、サスティナブル社会に求められる空間設計の新たなテーマとして循環型の内装設計“エシカルデザイン”の推進を行っている。

・ハブオフィスの新たな価値を追求する「GOOD ETHICAL OFFICE」に本社をリニューアル

・第1回「TOKYOテレワークアワード」大企業部門大賞

・「DX認定事業者」認定

村井 吉昭 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー / シニア ストラテジック プランナー

2008年jeki入社。家庭用品や人材サービスなどのプランニングに従事した後、2010年より商業施設を担当。幅広い業態・施設のコミュニケーション戦略に携わる。ブランド戦略立案、顧客データ分析、新規開業・リニューアル戦略立案など、様々な業務に取り組んでいる。