私たちMOVE Design Lab(MDL)は、移動減少社会において芽生えつつある「新しい移動(MOVE)」の兆しをウォッチし、その可能性を探っています。

今回、私たちは新しい移動の一つの形である「聖地巡礼」に注目、そのリアルと巡礼者のインサイトを探るべく現地のフィールドワークを敢行。アニメ『ラブライブ!サンシャイン!!』の聖地・静岡県沼津市の聖地巡礼を観察しその実態に迫りました。

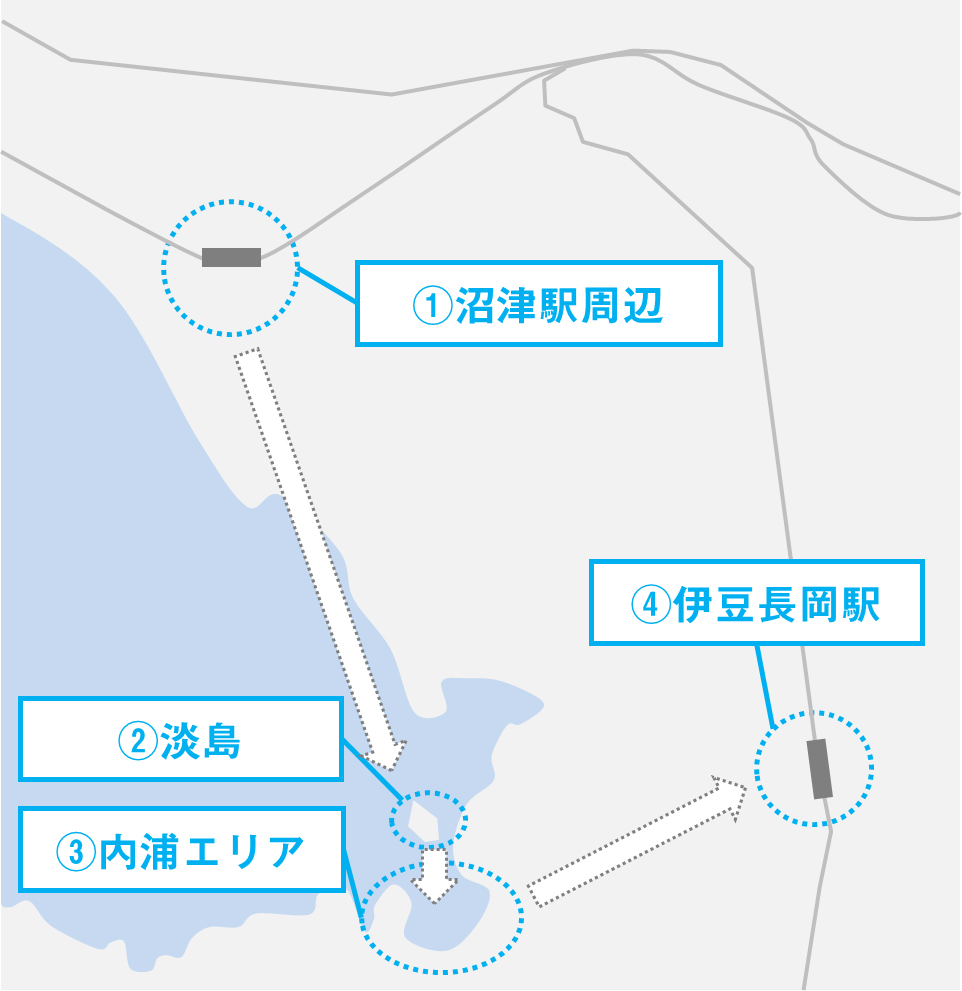

前編の「①沼津駅周辺」、「②淡島」に続き、今回は「③内浦エリア」「④伊豆長岡駅」をレポートします。

【③内浦エリア ~巡礼スタイルは人それぞれ~】

あわしまマリンパークからバスで少し南へ行ったところにある内浦エリアは『ラブライブ!サンシャイン!!』の聖地巡礼のメインスポットと言っていいでしょう。ここには主人公の実家のモデルとなった旅館、曲の舞台でもある「伊豆・三津シーパラダイス」など、アニメに出てくるスポットが密集しています。(以下、『ラブライブ!サンシャイン!!』は「ラブライブ!」と表記)

ここで思い思いの時間を過ごしているファンを観察して気づいたのは、巡礼者と言っても、聖地巡礼への熱量や没入度は異なり、巡礼のスタイルも人それぞれであるということ。

たとえば、巡礼スポットの一つである安田屋旅館で見かけた若い男性は、入り口に設置されたスタンプを台紙におしながら、ふと、「やっとチカん家(ち)に来れたよ」とつぶやいていました。

「チカ」とは主人公の高海千歌(たかみちか)のことで、安田屋旅館はまさに高海千歌の実家のモデルになっている旅館です。彼はこの瞬間、ラブライブ!の世界に深く没入しているように見えました。

とある男性は、砂浜にある流木の上にラブライブ!のフィギュアを置き、一眼レフで撮影をしていました。フィギュアはその場で一から組み立て、海のほうを向かせて並べた上で、バックショットから撮影するというこだわりようです。このような形で原作の世界を拡張させようとする上で、「聖地」というロケーションは重要な意味があるのかもしれません。

一方で、あるカップルは、沼津の観光がメインで、海の幸を楽しみながら聖地巡礼を楽しんでいるようでした。彼らはライトな巡礼者と言っていいかもしれません。

私たちが観察した限り、巡礼者をざっくり分けると、おおよそ以下の4タイプになると思います。

・作品没入巡礼者(聖地で作品に深く没入している)

・二次創作巡礼者(創作活動のフィールドとして聖地に訪れている)

・限定品コレクション巡礼者(限定品を揃えることが主な目的になっている)

・観光巡礼者(観光の一環として楽しんでいる)

1人で重複するケースもあり、どれがいいというわけでもありませんが、リアルとの境界が曖昧な「作品没入巡礼者」が最も信心深い巡礼者と言えるかもしれません。

それぞれの比率の内訳は、ファン層、コンテンツの世界観や特徴、聖地のロケーション・観光資源、あるいは現地のマーケティングレベルによってかなり変わってくるものと推察します。

【④伊豆長岡駅 ~足跡を残したい巡礼者~】

内浦湾からバスに乗りたどり着いた伊豆長岡駅は、駅が丸ごと『ラブライブ!サンシャイン!!』になっていました。

前編で紹介した「沼津駅周辺」、「淡島」も含めラブライブ!漬けの一日でしたが、一日中ずっと見ていると愛着がわいてくるものです。私も「推しメン」に自然と目が行くようになっていました。

駅の改札横には黒板が設置されており、自由にメッセージを書き込めるようになっています。そばに置かれていた「足跡帳」というノートには、訪れたファンからのメッセージで埋め尽くされていました。

最も多かったのは、「○○から来ました」という文字通り足跡に関する書き込み。自分がこの場に来た足跡を残したい、という想いが巡礼者にはあるようです。

深読みすれば、巡礼者は自らが能動的にコンテンツに関われる場を潜在的に求めているのかもしれません。そういうインサイトの受け皿として、この場が機能しているように感じました。

最後にラブライブ!のラッピングトレインと、それを撮影するファンを見届けてフィールドワークを終えました。

【聖地巡礼MOVEのインサイト】

もちろん今回のフィールドワークだけで聖地巡礼を語るのは尚早ではありますが、最後にその背景にあるインサイトについて仮説レベルで考えてみたいと思います。

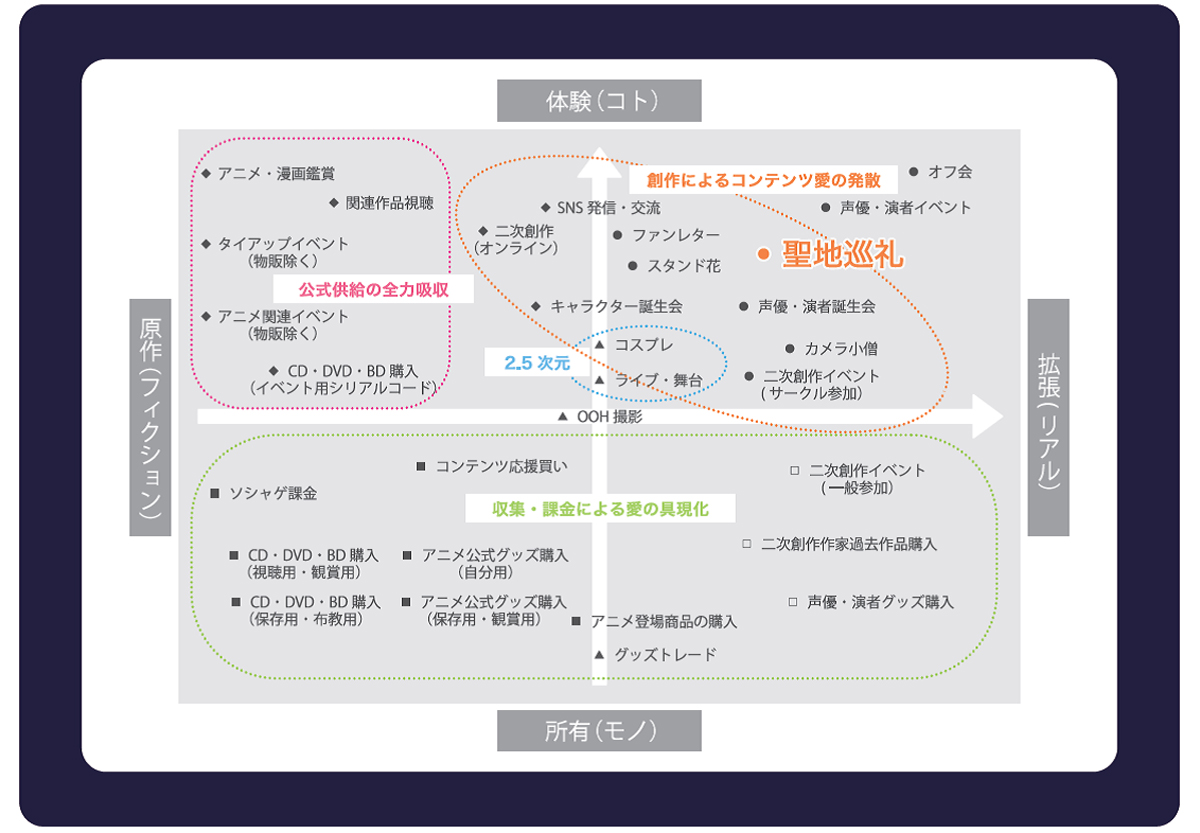

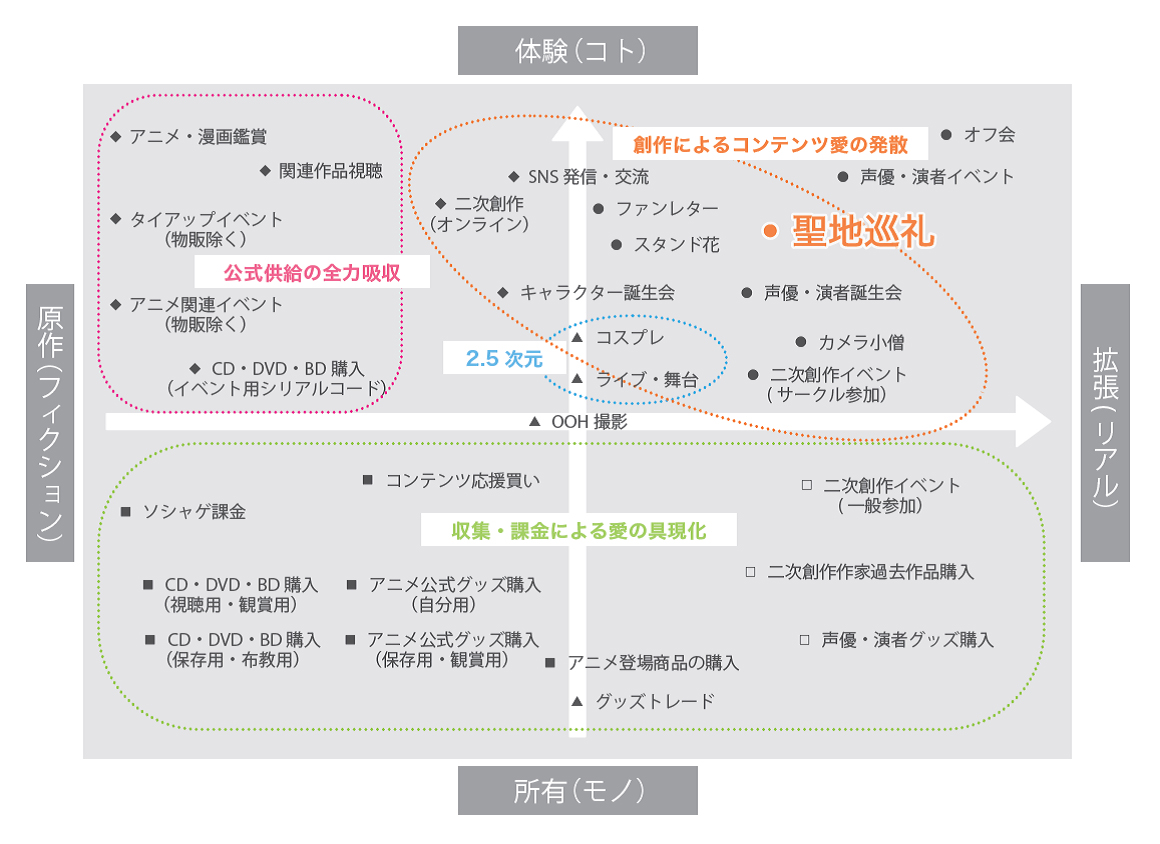

私たちは、コンテンツに対するファンの関わり方、換言すれば愛情表現の手段が近年拡大・多様化していることに着目しました。

そして、その拡大・多様化の方向性として、「所有(モノ)から体験(コト)へ」、そして「原作(フィクション)から拡張(リアル)へ」、という2つの大きな軸の動きがあるのではないかと考えました。

これを仮に2次元のアニメのケースで落としてみたのが以下になります(ディテールはご容赦ください)。

ラブライブ!のファンに改めて話をきいてみると、作品への関与(愛情)が強ければ強い人ほど、原作の鑑賞やグッズの購入では満たされない何かを漠然と感じているのではないか、というようなことを言っていました。

言わばそれは欠乏感。ニーズと言ってもいいでしょう。その潜在ニーズを充足させる手段として「コト」「リアル」がいま大きく台頭してきているように思います。

まさに「コト×リアル」の象限に位置づけられる聖地巡礼は、高次化するニーズの受け皿として機能しているように思います。

インターネットが生活者のさまざまなニーズに応えるようになったことで、つい私たちは「リアル→ネット」という進歩のベクトルを思い浮かべがちですが、実は「ネット→リアル」という進歩のベクトルの存在にも気づく必要があるように思います。

ところでこの「所有(モノ)から体験(コト)へ」、そして「原作(フィクション)から拡張(リアル)へ」という流れは、生活者とコンテンツとの関係を大きく変えていくことを意味しています。つまり生活者をただ消費するだけの受け身の存在から、コンテンツに自ら主体的に関わり、その価値を拡張していく存在へ。これはコンテンツの消費欲求の高次化と言ってもいいでしょう。その境界にまさにMOVEがあるように思います。

さて、実際のフィールドワークを通じ、聖地巡礼は地域振興として、ビジネスとして、コンテンツビジネスとして、そして新しい移動(MOVE)として、計り知れないポテンシャルがあると感じました。

もちろんさまざまな課題が見えたことも確かです。特に、長期的な地域ブランディングの視点から聖地巡礼がいかに機能し得るかについて考える必要があるように思います。必要なのは「生活者(ファン)」と「地域」と「コンテンツ」のそれぞれが長期的にWINになれる仕組みなのかもしれません。

そして私たちMDLとしては第4のプレイヤーとして自動車や鉄道といった「モビリティ」をつけ加えたいと思います。リアルな移動が絡む聖地巡礼において、モビリティの役割は決して小さくないと思われます。

前後編に分けてレポートしましたが、実はこの特集はまだ続きます。続編にご期待ください。

©2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!!

五明 泉 Move Design Lab代表/恵比寿発、編集長

1991年jeki入社。営業局配属後、通信、精密機器、加工食品、菓子のAEを歴任、「ポケットモンスター」アニメ化プロジェクトにも参画。2014年営業局長を経て2016年よりコミュニケーション・プランニング局長。