商業施設の「買い物の場」としての価値が揺らぐ中で、生活者の視点に立った「理想の商業施設像」を考える、「未来の商業施設ラボ」。本連載では、当ラボメンバーによる、識者へのインタビューをお届けしています。今回のゲストは、ビジネスモデルやマネタイズを専門に研究し、数多くの企業でアドバイザーも務める、兵庫県立大学経営学部の川上昌直教授です。これからの時代における収益多様化の重要性、そしてマネタイズという視点から考える商業施設の未来について、対談しました。今回はその前編です。

コロナ禍で再認識した、収益多様化の重要性

村井:まず、川上先生はなぜマネタイズの研究をされているのか、教えていただけますか。

川上:僕は長年、ビジネスモデルやマネタイズを研究しています。経営学者の多くは「顧客価値提案」や「マーケティング」を研究テーマに選ぶ人が多く、実務家の方もそういった研究内容に影響されがちなのですが、お客さまを喜ばせることが必ずしも利益につながるわけではありません。

実際に企業のアドバイザーなどをしていると、収益をつくって利益にするということがいかに大事か分かります。事業を継続するためには、利益の創出が必要不可欠です。マネタイズができて初めて、顧客価値提案などもできるのだと思います。

村井:2021年11月に『収益多様化の戦略』を刊行されました。少なからずコロナ禍の影響もあったのではないかと思いますが、執筆の経緯をお聞かせいただけますか。

川上:コロナ禍のような事態に直面したとき、企業の多くはキャッシュを守ろうとしますが、それは当然のことだと思います。しかし僕は、企業が何の手も打たない、もしくは“対症療法”に入ってしまうことに対して危惧を覚えました。改めて、企業存続のためには何が重要かを考えたとき、「利益創出に対する考え方が弱い」ということが露呈したように思えたのです。経営学者として、今何ができるのかを自分自身に問い直し、マネタイズについて発信しなければならないと強く感じました。

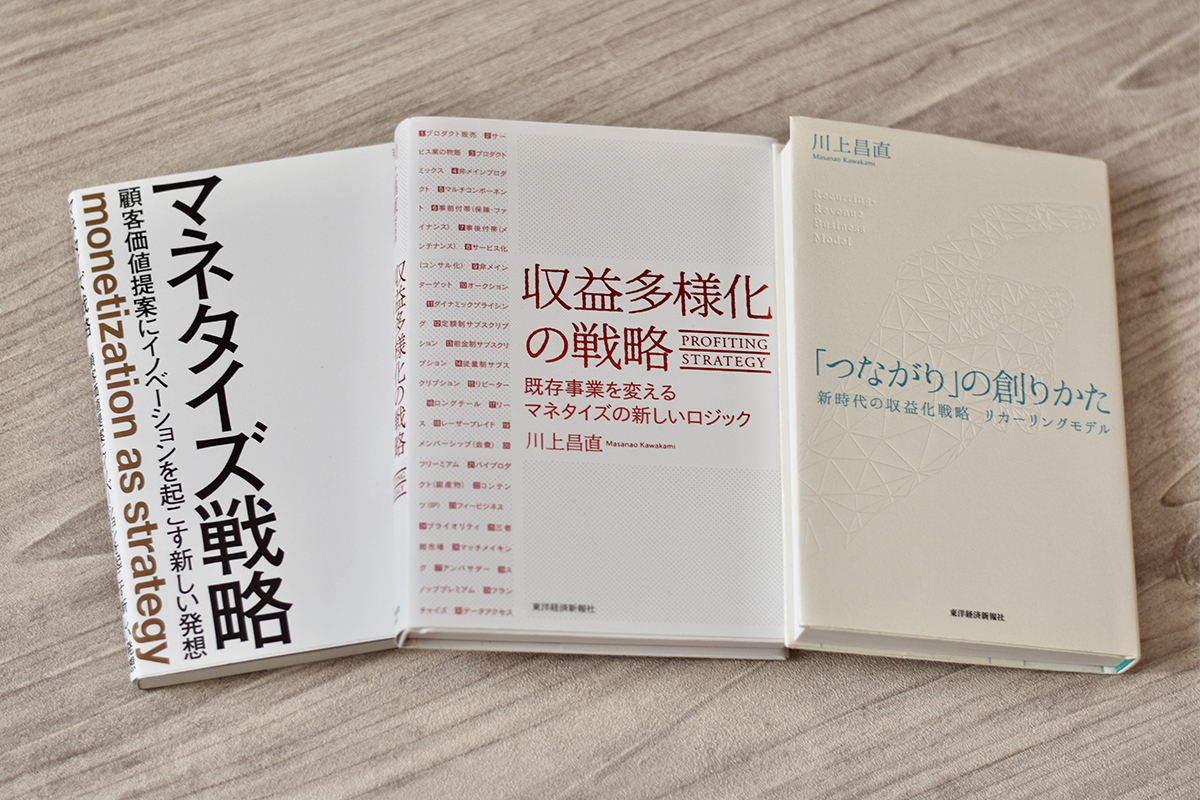

これまでの主著に、『マネタイズ戦略 顧客価値提案にイノベーションを起こす新しい発想』(ダイヤモンド社)『「つながり」の創りかた 新時代の収益化戦略 リカーリングモデル』(東洋経済新報社)など。2021年11月刊行の新著『収益多様化の戦略 既存事業を変えるマネタイズの新しいロジック』(東洋経済新報社)は、30分類の利益モデルを徹底解説するなど、「利益獲得」にイノベーションを起こすための一冊

松本:これまでにもマネタイズに関わる著書を多く出されていますが、今回はコロナ禍を経て、改めて発信の必要性を感じられたということでしょうか。

川上:そうですね。これまでも書いてきたことですが、これを機に、収益多様化について声を大にして伝えたいと思いました。多くの企業で事業の多角化に取り組んではいるものの、収益を得るための仕組みは相変わらずワンパターン化しています。それを変えていく動きがもっと必要だし、実際その兆しは出てきていると思います。

例えば、2021年3月、大手航空会社のANAは、5年後、マイレージ会員約3700万人の顧客基盤を活用した旅行や金融など、非航空事業の収入倍増を目指すと発表しました。非航空収入という考え方を取り入れた点がこれまでとの大きな違いです。

要は、業界でみんなして同じ儲け方をしなくてもいいということなんです。僕の経験から言うと、業界慣行はマネタイズに顕著に表れます。例えばアパレル業界だと、多くが1年前から需要予測をして発注するようなモデルを取っていて、マネタイズの方法もみんな同じです。マーケティングの差別化はいろいろやるのに、マネタイズの差別化はなかなかやらない。でも、マネタイズの方法も変えていかないと、おそらくこれから、驚くような新たなビジネスは出てこないと思います。

マネタイズを変えれば、顧客価値提案も変わる

村井:マーケティングだけでなく、マネタイズを変えるという視点でビジネスを見ると、新たな顧客価値創出につながる可能性があるということでしょうか。

川上:その通りです。例えば、小売業ではモノを売らない小売業が出てきています。2015年にサンフランシスコで創業した体験型ストア「b8ta(ベータ)」は、実際にモノを売って収益を得るのではなく、「RaaS(Retail as a Service:サービスとしての小売)」と呼ばれるビジネスモデルを取っています。店舗の区画を月額でメーカーやD2Cブランドに提供しますが、その際、販売手数料を取るのではなく、販売員の育成・管理や在庫管理、来店者の行動分析データなどをサービスとして提供することで収益を得るのです。

ニューヨーク発のセレクトショップ「STORY(ストーリー)」※は、店舗でメーカーの商品をスタイリッシュに陳列し、まるでファッション雑誌のように、テーマに沿っておしゃれにキュレーションするスタイルで話題を呼びました。さらに、顧客の行動データなども使いながら、メーカーに対して商品をどう販売していくのかという提案も行ったのです。メーカーから販売の委託手数料は取りますが、主な収益源となるのは、手数料ではなく広告費やコンサルティング料というわけです。

※STORYはその後、老舗デパートのメイシーズに買収され、メイシーズ店舗内で事業展開している。

さらに言うと、顧客価値提案ということでは他と同じような業態に見えるけれども、実は利益構造が全く違うという例も結構あります。例えばAmazonは、ECサイトの運営、一般的には小売業として知られていますが、実はAmazon Web Services(AWS)というクラウドコンピューティングサービスで大きな利益を出しています。売上構成を見ると小売業に見える企業でも、利益の構成比で見るとクラウド事業の占める割合が大きいのです。消費者向けにモノを売る事業がAmazonの主力ですが、北米以外では利益が少ないので、その分をある程度AWSが穴埋めしているとも言えるでしょう。つまり、収益多様化をすることで事業継続が成り立っているのです。

松本:Amazonは、商業施設などリアル店舗の競合として語られることもありますが、マネタイズの視点で見れば、同じ土俵で勝負しているとは言えませんね。

川上:そうですね。もっと言うと、動画配信サービスのNetflixも先駆的なマネタイズの例としては分かりやすいでしょう。Netflixは今、会員が世界で2億人を超えています。単純に1人1,000円の月会費をもらっているとすれば、月に2,000億円以上入ってくるわけです。あらかじめ確実な収益が見込めるので、十分な予算の中で顧客をどうすれば喜ばせることができるのかを、とことん追求することができます。これまでの映画会社では、ある意味「いい映画を作りましたが、お客さんが入るかどうかは分かりません」という状態だったわけですから、作品制作に関わる価値観も変わってきますよね。

村井:商業施設は、「買い物の場」としての価値が下がってきているにもかかわらず、買い物自体でマネタイズしているように感じます。しかし、顧客価値創出のためには、マネタイズを変えていかなければいけないのですね。どのような方向性が考えられるか、後半で伺いたいと思います。

前編では、収益多様化が新たな顧客価値創出につながるというお話を伺いました。後編では、マネタイズという視点で捉えたとき、これからの商業施設がどのように変わっていくべきなのかをテーマに、引き続き、川上先生とお話していきます。

<後編に続く>

構成・文 松葉紀子

川上 昌直

1974年大阪府生まれ。福島大学経済学部准教授などを経て、2012年兵庫県立大学経営学部教授、学部再編により現職。博士(経営学)。「現場で使えるビジネスモデル」を体系づけ、実際の企業で「臨床」までを行う実践派の経営学者。専門はビジネスモデル、マネタイズ。

初の単独著書『ビジネスモデルのグランドデザイン』(中央経済社)は、経営コンサルティングの規範的研究であるとして、日本公認会計士協会・第41回学術賞(MCS賞)を受賞。ビジネスの全体像を俯瞰する「ナインセルメソッド」は、規模や業種を問わずさまざまな企業で新規事業立案に用いられ、自身もアドバイザーとして関与している。また、講演活動や各種メディアを通してビジネスの面白さを発信している。他の著書に、『マネタイズ戦略 顧客価値提案にイノベーションを起こす新しい発想』(ダイヤモンド社)『「つながり」の創りかた 新時代の収益化戦略 リカーリングモデル』『収益多様化の戦略 既存事業を変えるマネタイズの新しいロジック』(東洋経済新報社)など。

村井 吉昭 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー / シニア ストラテジック プランナー

2008年jeki入社。家庭用品や人材サービスなどのプランニングに従事した後、2010年より商業施設を担当。幅広い業態・施設のコミュニケーション戦略に携わる。ブランド戦略立案、顧客データ分析、新規開業・リニューアル戦略立案など、様々な業務に取り組んでいる。