〈交通費負担感がなくなった〉際のお出かけ

前編では、現状のお出かけの実態と問題についてとりあげました。後編では、MaaSによる交通機関の定額乗り放題で〈交通費負担感がなくなった〉際の変化について考えていきたいと思います。

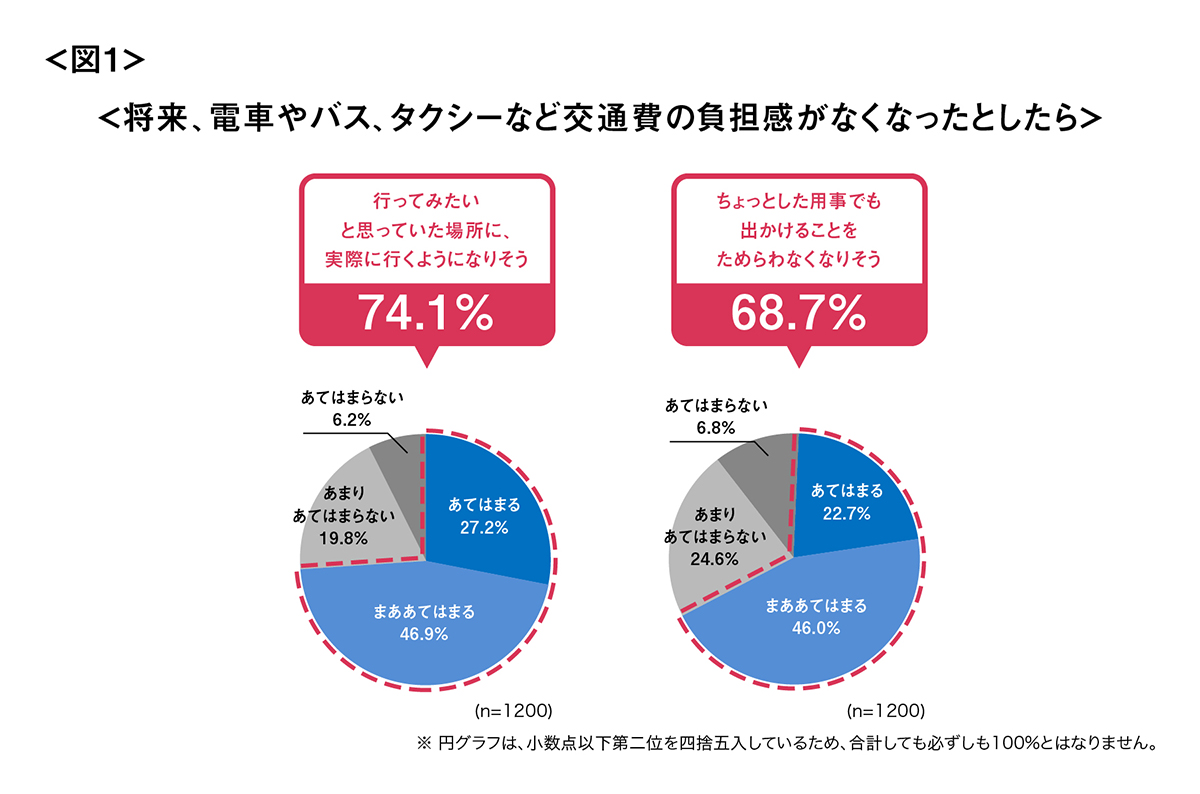

図1はインターネットによる定量調査の結果です。〈交通費負担感がなくなった〉ならば、『行ってみたいと思っていた場所に、実際に行くようになりそう』(74.1%)、『ちょっとした用事でも出かけることをためらわなくなりそう』(68.7%)とのこと。つまり、行きたくても行かないという態度と行動とのギャップが解消されるようです。実験参加者の方からも「いつか行けたらいいなというよりは、行くとしたらこのタイミングかなと具体的に考えるようになった。」(女性20代)との声がありました。

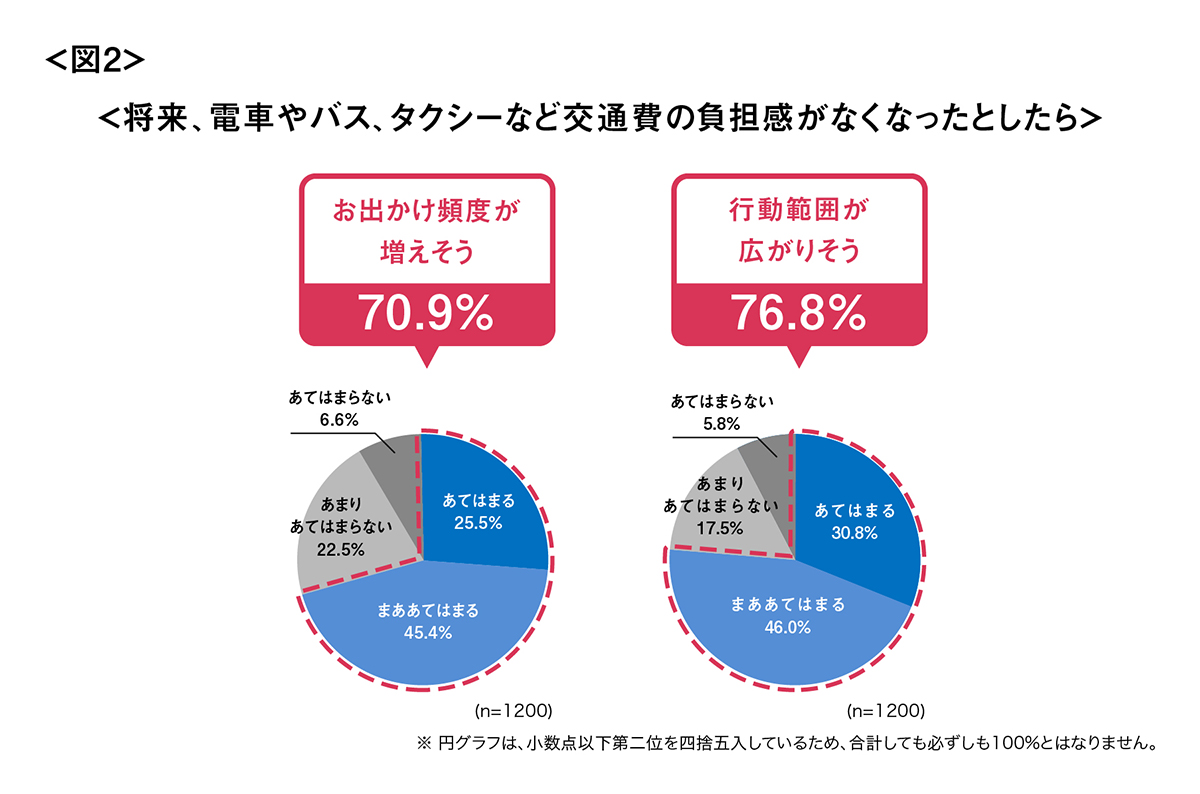

さらに、図2のとおり、『お出かけ頻度が増えそう』(70.9%)、『行動範囲が広がりそう』(76.8%)との結果に。実験参加者の方からは、実際に交通機関を乗り放題で行動してみて、「離れたところから呼ばれても、せっかくだから行ってみようかなと思えた。」(女性20代)、「割と東京23区って狭いなと感じた。今までなじみがなかったエリアは、すごい遠いイメージがあった。行ってみたら、めちゃくちゃ近いと感じた。」(男性40代)といった感想が聞かれました。

MaaSによる交通機関の定額乗り放題で、〈態度と行動とのギャップ〉や〈ちょっとした用事のために出かけるのをためらう〉こと、〈行動がパターン化してしまっている〉といったお出かけに関する現状の問題が解決され、お出かけの頻度は増加、範囲は拡大し、移動は活性化することがわかりました。

現状の消費 vs MaaS時代の消費

それでは、消費についてはどのような変化があるのでしょうか。

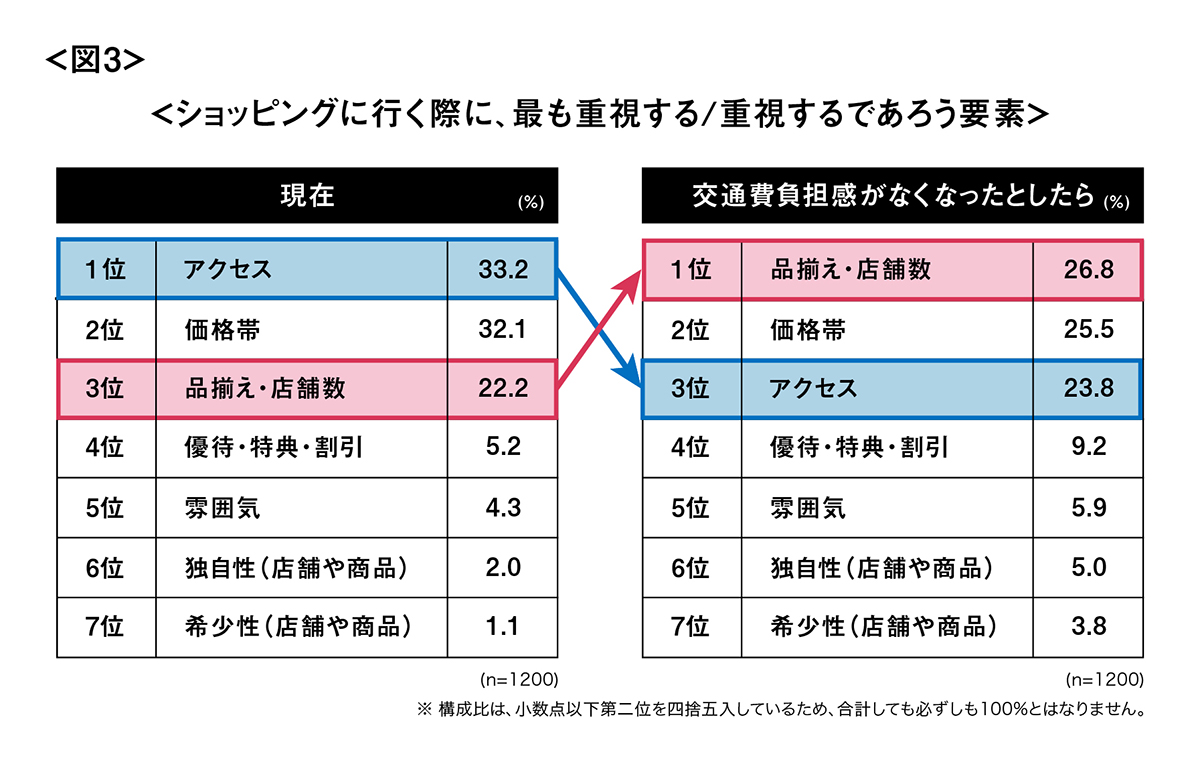

図3は、ショッピングに行く際に最も重視する要素について、〈現在〉と〈交通費負担感がなくなった〉際を比較したものです。現在、最も重視されている『アクセス』は、交通費負担感がなくなれば重視度が低くなり、かわりに『品揃え・店舗数』の重視度が高くなっています。いってみれば店舗自体の本来的な価値ともいえる点が、より重視されることがわかりました。

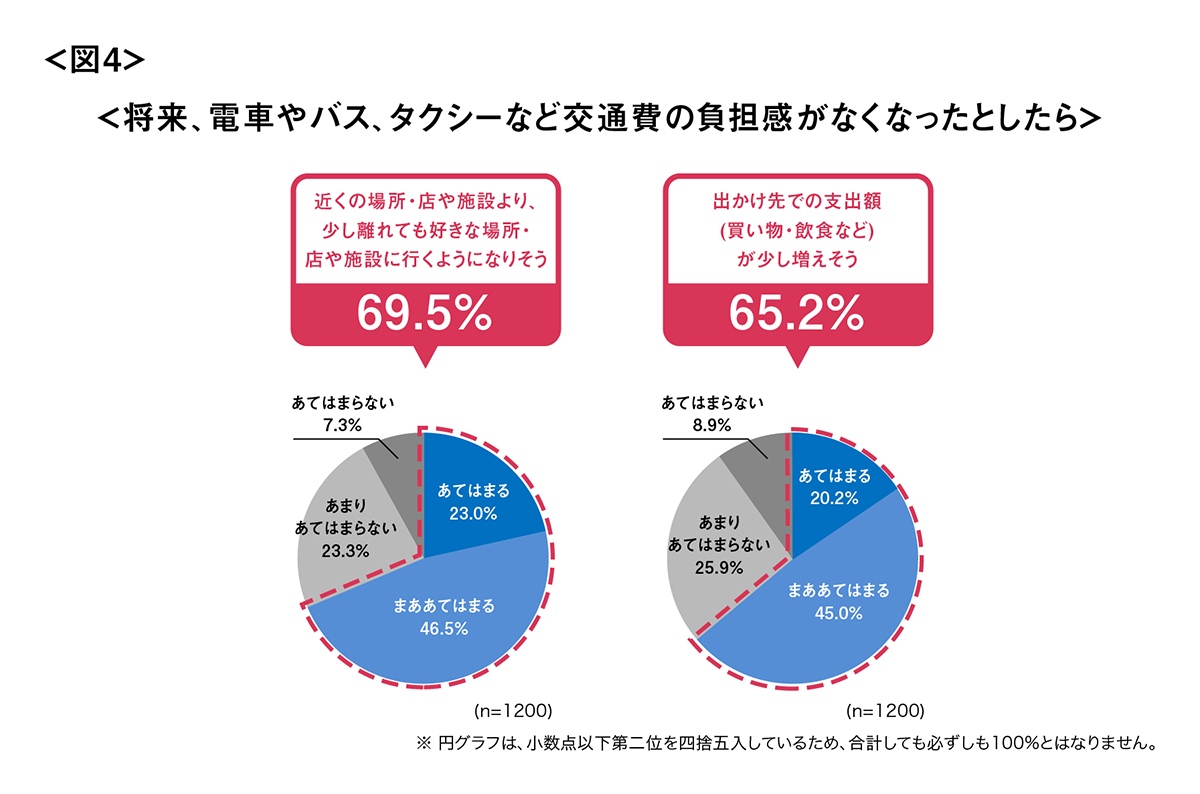

図4は〈交通費負担感がなくなった〉際の行動について聴取したものですが、『近くの場所・店や施設より、少し離れても好きな場所・店や施設に行くようになりそう』が69.5%とアクセスよりも好みが重視され、さらに、『出かけ先での支出額(買い物・飲食など)が少し増えそう』が65.2%とお出かけ先での支出額も増える可能性がうかがわれました。実際に、実験参加者の方からも「(アクセスを気にせずに)行きたいところに行くようになったので単価が高くなった。」(女性30代)という声が聞かれました。

つまり、MaaSによる交通機関の定額乗り放題では、移動が活性化するだけではなく、店舗選択の重視点が相対的に変化し、消費が活性化する可能性もうかがえたのです。

生活者にとっての都市型MaaSの可能性

調査研究から、MaaSによる交通機関の定額乗り放題で生活者の移動と消費は活性化する可能性が見えてきました。移動と消費が活性化するということは、すなわち経済の活性化にもつながるでしょう。また、生活者の生活満足度の向上にもつながると考えられます。先に紹介した実験の参加者の方々からは、一か月間、乗り放題で過ごしてみて、生活満足度が向上したり、生活に前向きになったりする様子がうかがえました。たとえば、「行動的になったら、友達も増えた。生活がポジティブな方向に変わってくる。」(女性20代)や、「知らない人と出会ったり、モノと出合ったり、お店と出合ったりできて、楽しみとか新しい発見、喜びみたいなものを感じられるので、生活は豊かになったと思う。」(男性40代)といった声にみられます。

それでは、こうした都市型MaaSを推進していくにはどうすればよいのでしょうか。交通費が高いのか否かという金額感はさておき、生活者は交通費に負担感を覚えているようです。その負担感をさらに軽減していくためには、他サービスとMaaSとのパッケージ化による割安感・お得感の演出が考えられます。たとえば、交通機関の定額乗り放題サービスとセットになった不動産を提供したり、商業施設の来店促進として定額乗り放題サービスを提供することで、交通費を意識させないことができるのではないでしょうか。

また、今回の研究から、定額乗り放題になることで、態度と行動とのギャップが解消され、〈行きたいと思ったら行くようになる〉ことがわかりました。つまり、情報が行動に直結しやすくなるともいえるでしょう。そう考えると、行動を喚起する情報提供はますます重要性が増します。事前情報の提供の強化はもちろん、その時、その場、そのシチュエーションに合わせた、タイムリーな情報提供もより重要になってくるのではないでしょうか。

駅消費研究センターでは、今後もMaaS時代のお出かけと消費について、研究していきたいと考えています。

- ■調査概要

- <現状の移動における課題と都市型MaaSの受容性を探るグループインタビュー(2019年4月)>

- 調査手法:

- インタビュー調査,調査対象:東京都23区在住・20~74歳,サンプル数:12名(3名×4グループ)

- <交通機関の定額乗り放題を想定した実験(2019年6月)>

- 実験手法:

- 日記式アンケート,実験対象:東京都23区在住・有職者,サンプル数:4名,実験期間:2019年5月20日~6月16日

- <交通機関の定額乗り放題を想定した実験後のデプスインタビュー(2019年6月)>

- 調査手法:

- インタビュー調査,調査対象:東京都23区在住・有職者,サンプル数:4名

- <外出に関する実態・意識 定量調査(2019年7月)>

- 調査対象:

- インターネット調査,調査対象:東京都23区在住の18-79歳(高校生除く),サンプル数:1200名(性年代別・人口構成比割付)

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。