コロナ禍によって大きな社会変化が起き、以前と以後では全く異なる考え方が必要とされています。そして今、駅商業施設にも、これまでとは違う新たな視点が求められています。

今後の社会で、持続的に生活者に寄り添っていくためには、どのようなことを考えなければいけないのでしょうか。駅消費研究センターでは、新たな視点、指標をもってビジネスに取り組み始めていると感じた、複合施設や商業施設など3つの事例を取材しました。

それぞれのインタビューを全3回でお送りします。

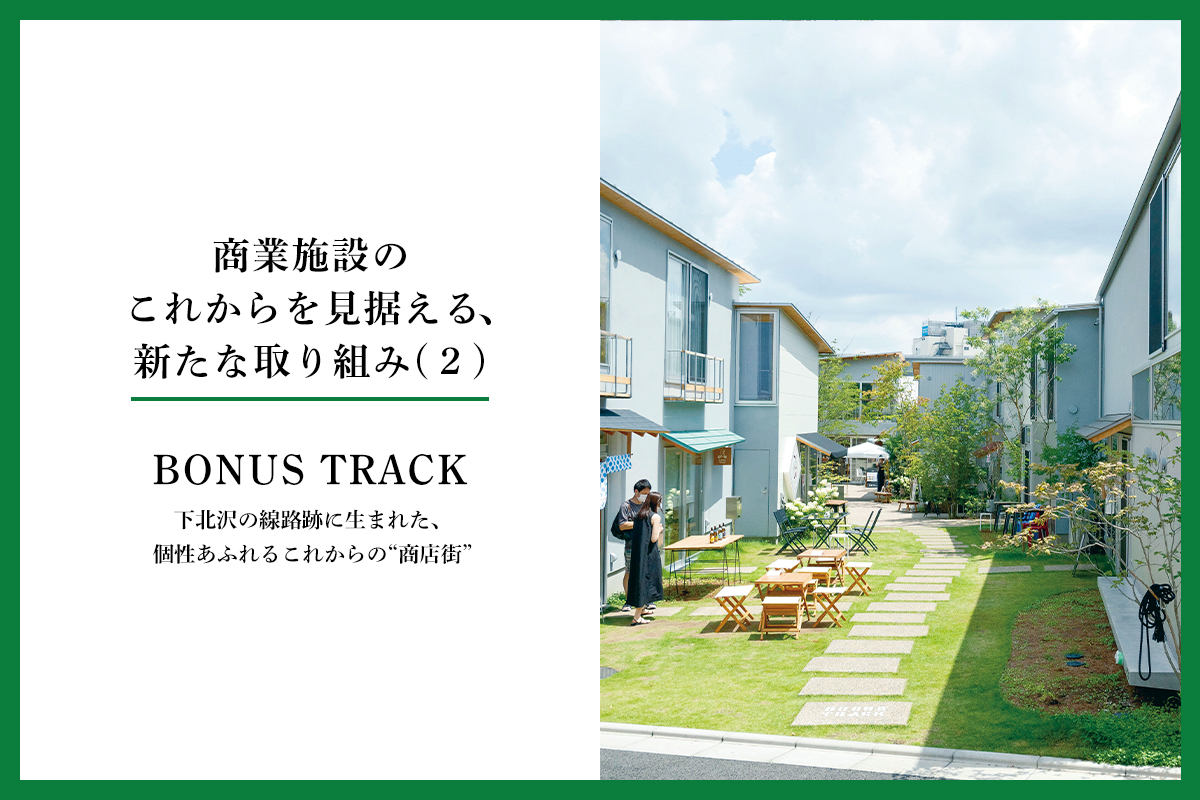

BONUS TRACK(ボーナストラック)

2020年4月、小田急線・下北沢駅と世田谷代田駅のちょうど中間あたりに、「下北線路街」のエリアの一つとして誕生した商業施設。施設名は、線路跡(トラック)にボーナス的に生まれたエリアということから付けられた。遊歩道沿いには、個性あふれる飲食店や物販店が並び、コワーキングスペース、シェアキッチン、広場なども設けられている。中央の広場では、週末を中心に、さまざまなイベントが開催される。

下北沢にチャレンジの場を取り戻し、柔軟な方法で運営する取り組み

小田急線の東北沢駅〜世田谷代田駅の地下化に伴い、全長1.7kmの線路跡に生まれた新エリア「下北線路街」。小田急電鉄株式会社はこの街区を13ブロックに分け、開発を進めています。その中で、下北沢駅から歩いて5分ほどの場所に位置するのが、2020年4月に誕生した商業施設、「BONUS TRACK(ボーナストラック)」です。

プロデュースと運営を担うのは、株式会社散歩社。2012年から下北沢で「本屋B&B」を経営してきた内沼晋太郎さんと、ビジネスプロデューサーの小野裕之さんが代表を務めています。

「かつて下北沢は、若い人が小さな店を持ち、新しいことを試しやすい街でしたが、近年は賃料が高騰し、駅周辺には大手チェーン店などが増えています。下北沢らしい魅力が薄れつつある現状で、下北線路街の一画に、できるだけ賃料は抑えて、かつてのようなチャレンジの場をつくろう、というプランが出てきたそうです。そうした経緯から、面白い人たちを連れてきてくれそうということで小田急さんから我々に声が掛かりました。リーシングから運営までを担うため、散歩社を立ち上げ、マスターリース(建物を一括で借り上げる契約)でスタートしました」と内沼さん。

さらに内沼さんは、BONUS TRACKのオープンを契機に、施設内に本屋B&Bを移転。また、日記の専門店「日記屋 月日」も新たに開業しました。つまり、内沼さんは運営者(貸主)でありながら、テナントとして借主の立場でもあるというスタイルを取っているのです。

「自分が借主にもなることで、他のテナントの人の気持ちが分かり、対等な目線で話ができるし、いろいろな関係性を築きつつ柔軟性のある運営方法を組み立てられます。貸し手と借り手の関係性を固定化した一般的な施設運営の枠組みでは、効率重視に傾きがち。既存のものを超えるような新しいことは実現しにくいと考えました。ここでは、新たな出会いや商いが生まれることを目指しています」

内沼さんが経営する「日記屋 月日」

個性あふれる各テナントは、本業ではない新しい試みをスタート

BONUS TRACKは、中央に広場がある開放的な空間が特徴。植栽に囲まれた遊歩道は、近隣の人たちの散歩道にもなっています。建物は全て2階建てで、淡いグレーの木造建築が5棟並びます。そのうち4棟は、敷地が第一種低層住居専用地域(※)であることを踏まえ、店舗兼用住宅として、1階が店、2階が住居という造りです。

遊歩道沿いには、飲食店、物販店、不動産屋さん、コワーキングスペースなどが軒を連ねます。「恋する豚研究所 コロッケカフェ」「発酵デパートメント」「omusubi不動産」など、各々の個性が輝き、楽しいことに出合えそうな店舗ばかり。店主のほとんどが、それまでの本業とは異なる新しい試みをここでスタートしたそうです。

「テナントは、この人にお店をやってもらったら面白いかなという方に声を掛けたほか、一部は公募で決めました。コンセプト先行では集めていません。抽象的な言い方になりますが、コンセプト主導では柔軟性がなく、それゆえの限界があると思います。コンセプト自体が古びたら、全部が古びてしまうような……。それよりは、この場にいたら面白そうな人たちを集めて、そこからコンセプトが立ち上がるようなやり方に魅力を感じます」

※都市計画法により「低層住宅の良好な環境を守るための地域」と定義付けられた地域。用途制限があり、住宅とそれに付随する小規模な店舗や事務所などが認められる

継続していく“いい店”の価値は、経済合理性だけでは測れない

商品はオンラインで購入でき、飲食もデリバリーで届けてもらえるような時代に、リアルの“お店”を持つ意味は何なのか。こうしたテーマを掘り下げて研究することにも、散歩社は取り組んでいます。

「BONUS TRACK内の店主や有名店のオーナーの方などを講師として、『お店の学校』という講座を開講しています。受講者は、これからお店をやりたい人や、既にやっている人などいろいろです。一口に“いい店”と言っても、捉え方はさまざまです。コロナ禍を経て一層、なぜ人はわざわざ時間をかけて移動してリアルの“いい店”に足を運ぶのかを、改めて考えざるをえなくなりました。そういうお店の本質的な価値を考察しています」

加えて、10年後、20年後の未来を見据え、継続していく評価軸を考えることも大切な課題だと言います。

「ビジネス目線では、経済合理性があるものだけが続くように見えますが、必ずしもそうではありません。個人店が続いていくには、経済的な価値とは別の、強い思いや人とのつながりなど、数値で測れない価値が存在します。それをきちんと見て評価することが、下北沢という街の魅力を継続させる上では欠かせません。それに、経済合理性を問うだけでは、結局前例のあるものしかつくれないし、前例のあるものをつくったところで、相対的にその価値は下がっていってしまいますから」

コロナ禍での開業で築くことができた近隣住民との関係性

BONUS TRACKの開業はコロナ禍と重なり、2020年春のオープン直後に、最初の緊急事態宣言が発令されました。

「普通に考えれば、開業としては最悪のタイミングでした。当初は遠方からの集客が難しかったので、開業時のお客さんは近隣の方々が中心。結果的に、地元の人たちとの関係性を最初に築けました。新しい商業施設が華々しく開業して、外からやってきた人ばかりが盛り上がっているようなことにならなかったのはむしろ良かったと思います」

開業から1年ほどが経ち、毎日の散歩コースとして立ち寄るなど、日々の暮らしの中で、BONUS TRACKを訪れる地元の方も多いと言います。

「開業から今まで、決して良い年だったとは言えませんが、この間に自分たちの立ち位置を確認できました。ここは近隣の人たちが中心となって続いていく場であり、散歩が楽しい下北沢という街の個性が生きる場でもある。そんなアイデンティティを徐々に確立できたと思います」

遊歩道沿いに、1階が店舗、2階が住居となった“長屋型”の建物が並ぶ

場所の歴史や文脈を掘り起こし、引き継ぎつつ変化させていく

鉄道会社の開発は、たとえうまくいかなくとも、場所をどこかに移すことはできません。この街に根付き、施設を続けていくことについて、内沼さんはこう語ります。

「下北沢で続けていくからには、ここをもっと魅力ある場として育てていきたい。そのためには、この場所の歴史や文脈を掘り起こし、それを引き継ぎつつ変化させていくことが重要です。価値の源泉はその場所にしかない。自分たちなりのアプローチ方法がつかめてきたので、今後はいろんな場所で、それぞれのパートナーと事業展開していきたいと考えています」

さらに内沼さんは、駅ならではの価値についてもこう語ってくれました。

「沿線全体でイメージづくりをするよりも、それぞれの駅ごとに一つ一つ違いが際立っていた方が、僕は魅力的だと思います。経済が上向きとはいえない時代、厳しいけれど、ある種の競争は必要ですよね。だからこそ、それぞれの駅が切磋琢磨して、違う価値をつくり合う。そういうふうに、新たな価値を生み出していければいいのではないでしょうか」

取材・文 重松久美子

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.47掲載の記事を一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2021年3月)のものです。

(1) GREEN SPRINGS〜エリアを広く捉え、次の時代まで続く“ウェルビーイングタウン”〜

(2) BONUS TRACK〜下北沢の線路跡に生まれた、個性あふれるこれからの“商店街”〜

(3)北長瀬コミュニティフリッジ〜「困ったときはお互いさまの気持ち」をつなぐ、日本初の“公共冷蔵庫”〜

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。