近年の商業施設では、消費者ニーズを受けてカフェを設けることが主流になっています。一方で、カフェのマーケティング上の効果は明確にはなっておらず、商業施設がカフェを設けるべきか否かの指針はないのではないでしょうか。そこで、駅消費研究センターでは、駅ビルでのカフェ利用が、駅ビルにとってどのようなマーケティング上の効果があるのかについて調べてみました。

会社帰りの駅ビルカフェ利用調査

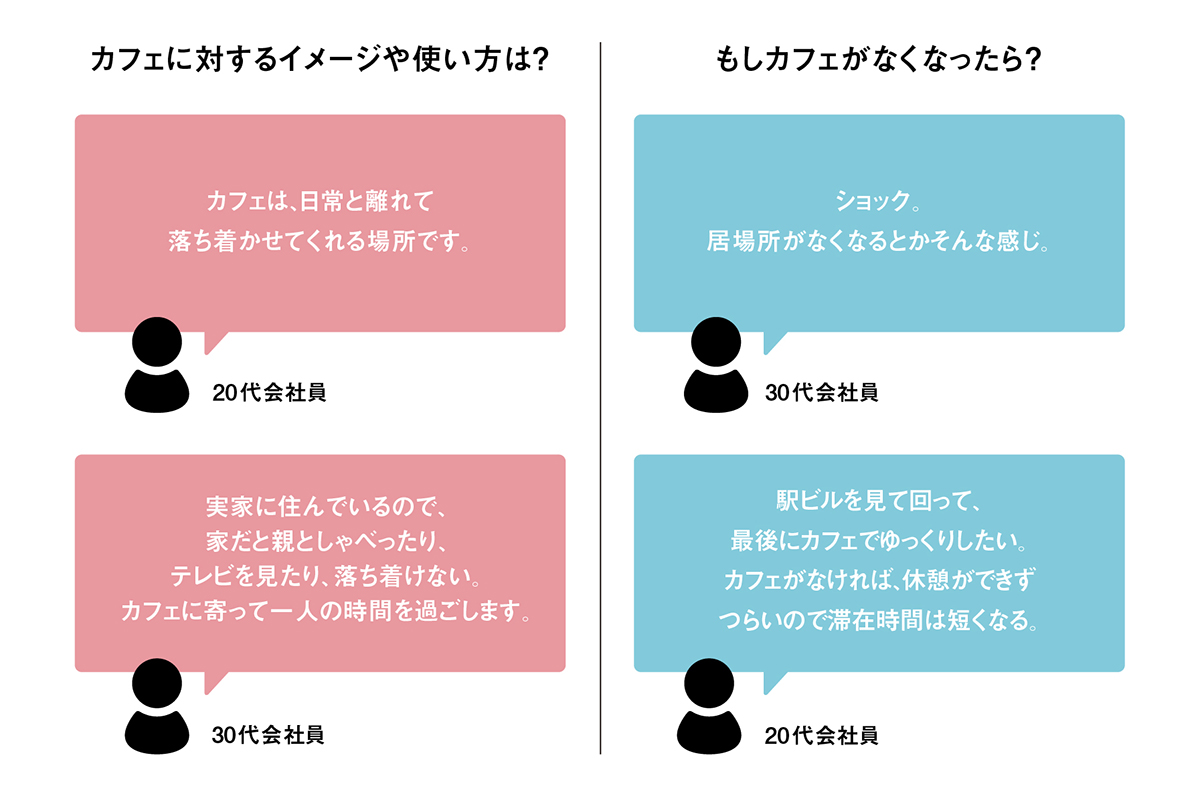

消費者は何を求めてどのように駅ビルのカフェを利用しているのでしょう? 20~30代の有職女性を対象として、会社帰りの駅ビルのカフェ利用についてインタビューを行いました。

カフェの使い方やイメージを聞いたところ、癒やしや一人の時間へのニーズがあり、それを満たしてくれる場がカフェとなっているようでした。また、もしカフェがなくなったらどのような変化があるか聞いたところ、喪失感があるとのことで、カフェは「居場所」としてとらえられていることもわかりました。

カフェが日々のニーズを満たしてくれ、「居場所」となっているからこそ、駅ビルへの満足感や滞在時間にも影響を及ぼしているようです。また、カフェを利用するために、駅ビルでの滞在時間が長くなったり、日々来店することで、必要なものを思い出して買ったり、衝動買いをしたりする様子もインタビューから見えました。

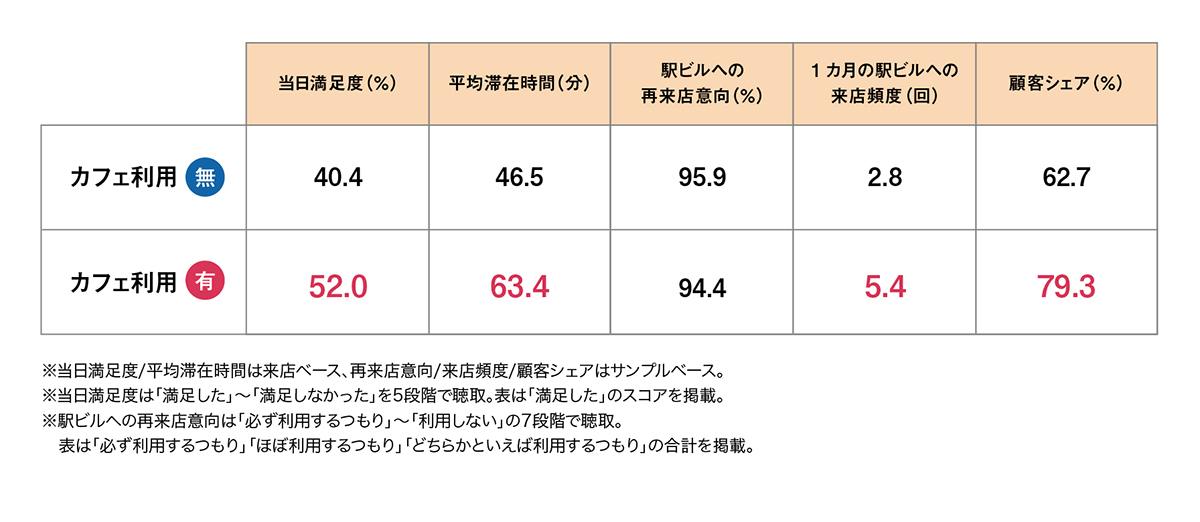

インタビューの結果をふまえると、カフェ利用には、下記の効果が考えられました。

①駅ビル利用の満足度を高める

②滞在時間を延ばす

③駅ビルへの再来店意向を高める

④来店頻度を高める

⑤顧客1人当たりの金額シェア(顧客シェア)を高める

※顧客シェアは、調査期間中の[対象駅ビルでの使用金額÷全商業施設での使用金額]のスコアを掲載。

上記を検証するため、駅ビル利用について日記式のアンケートを1カ月間行い、カフェの利用有無別で上記5つの指標を見てみました。

結果を見てみると、カフェ利用有は、カフェ利用無に比べて、駅ビル利用の当日満足度、滞在時間、来店頻度、顧客シェアのスコアが高くなっていました。

滞在時間に注目すると、カフェ利用無では平均46.5分なのに対し、カフェ利用有では平均63.4分と長くなっていました。カフェの利用自体に時間がかかることも考えられますが、インタビューでも「カフェがなければ、休憩ができずつらいので滞在時間は短くなる」といったコメントが挙げられたように、カフェを使うことで長く滞在してもよいという気持ちが生まれているのかもしれません。

駅ビルへの再来店意向は、カフェ利用無で95.9%、カフェ利用有で94.4%とあまり差はないという結果でした。1カ月のアンケート期間中に初めて来店するケースは少なく、すでによく知った店なので、再来店意向は全体的に高い傾向にあり、差が出なかったと考えられます。

カフェ利用のマーケティング効果

さて、この研究からわかるカフェ利用の効果とは、このようなことではないでしょうか。カフェは、日々発生する「日常と離れて落ち着きたい」「一人の時間が欲しい」といったニーズを満たしており、駅ビル来店時の満足度を高め、滞在時間を延ばします。そうした良い体験をすることで、買いたいものがない場合でも来店するようになり、来店頻度が高まり、顧客シェアが高まるということだと推測されます。

では、カフェであればどのようなカフェでもよいのでしょうか? 現状でも、駅ビルにはすでにカフェがあるのでは、というご指摘もあるかと思います。

私たちが行ったインタビューでは、望ましいカフェの条件として以下が挙げられました。[一人で入りやすい/ゆったりとした席/商品種類が豊富/客層が自分と近い/トレンドの新商品がある/食べ物のにおいがせず、集中・リラックスできる]

カフェがありさえすればよいわけではなく、望まれる条件があることもわかりました。さらに、カフェの面積やフロアでのレイアウト等による、利用しやすい工夫が必要なのかもしれません。

これまで、駅ビルは坪効率を重視し、効率的な「買い場」としてつくられてきたように思います。そのため、カフェを重視するということはあまりなかったのではないでしょうか。しかし、この調査から見えてきたのは、カフェ利用を促進することで顧客シェアを高めることです。それは、いってみれば、カフェが顧客との関係性づくりにもつながるということなのではないでしょうか。商業施設は、カフェを積極的に設けていってもよいのかもしれません。

〈駅ビルカフェ利用調査 調査概要〉

- 調査手法 : インターネット調査(日記式)

- 調査実施日 : 2018年10月9日〜11月2日(土・日・祝日除く)

- 調査対象 : 1都3県居住の20〜39歳有職女性(自由・自営業等除く)、平日の会社帰り・一人での駅ビル利用時

- サンプル数 : 544名、来店1,870件

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。