前編では、「利用者数拡大」から「利用頻度拡大」へ戦略をシフトすることが有効ではないか、というお話をさせていただきました。

では「利用頻度拡大」のためにはどうしたらよいのか。駅消費研究センターの考えをご紹介いたします。

超高頻度来館の原動力とは?

駅商業施設ユーザーの利用頻度を高めるには何をすべきか。そのヒントを探るべく、目指すべき理想の姿ともいえる「超高頻度来館者」が現状どのように駅商業施設を利用しているのかを分析してみたところ、面白い発見がありました。

●超高頻度来館者には、“毎日行きたくなる”“毎日行っても飽きない”店舗がある

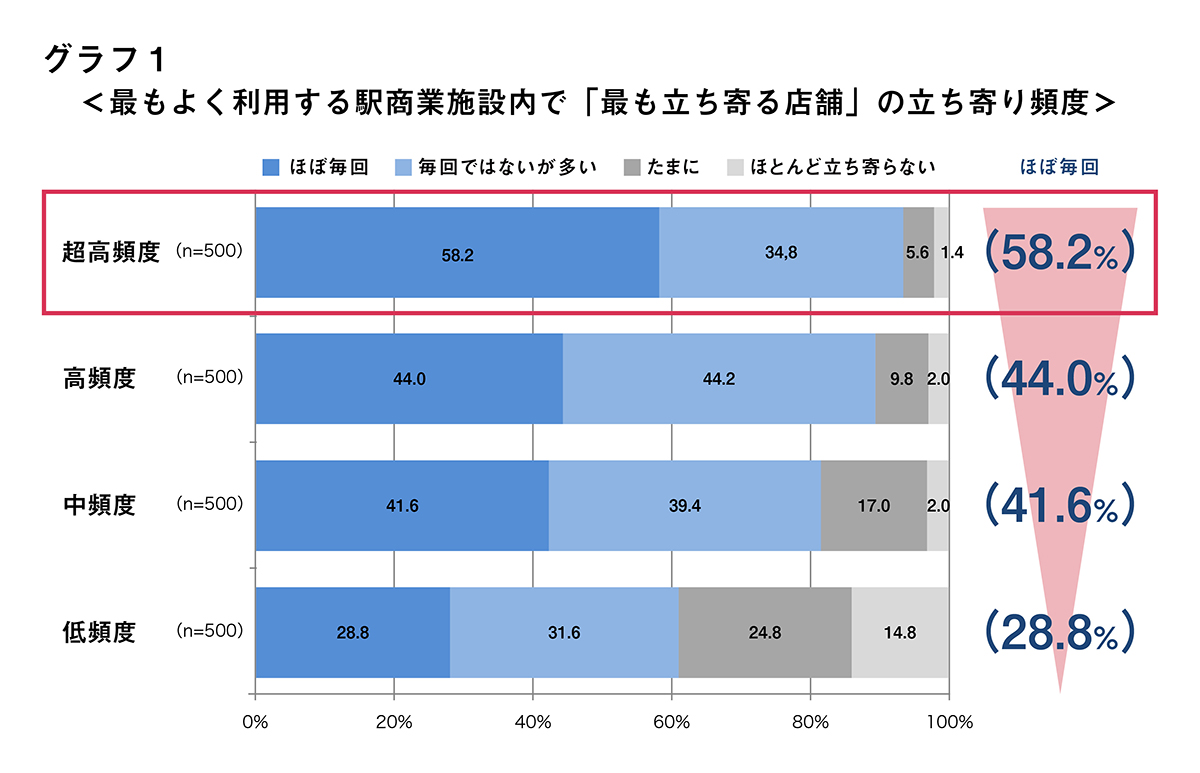

アンケートにおいて、最もよく利用する駅商業施設で最もよく立ち寄る店舗の立ち寄り頻度を聴取した結果が(グラフ1)です。駅商業施設を週4日以上利用する超高頻度来館者の6割が、その施設内で最も立ち寄る店舗の立ち寄り頻度を「ほぼ毎回」と回答。つまり超高頻度来館者の6割が、いつもの駅商業施設に「毎回立ち寄る店舗がある」ということです。このスコアは低・中・高頻度来館者に比べ高くなっています。低頻度来館者にとっての「ほぼ毎回」とは2~3ヶ月に1回からそれ以下。その一方で、超高頻度来館者にとっての「ほぼ毎回」とは週に4日以上であり、平日ほぼ毎日といっても過言ではありません。超高頻度来館者には、どれだけ足繁く通っている店舗があるか、ということがお分かりいただけるかと思います。

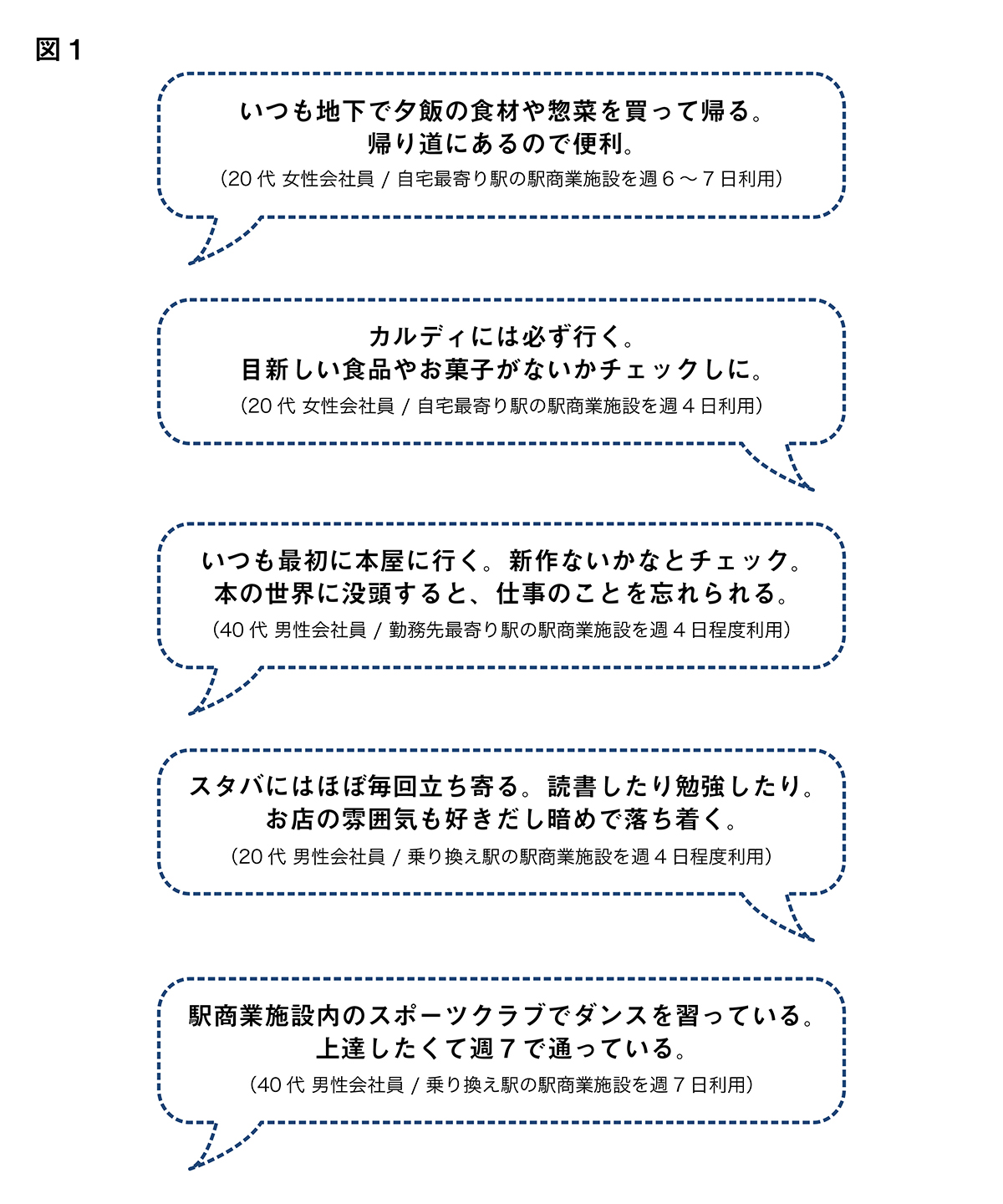

また、超高頻度来館者へのインタビュー調査でも、駅商業施設内で毎回立ち寄る店舗の話が聞かれました(図1)。

これらの“毎日行きたくなる”“毎日行っても飽きない”店舗こそが、超高頻度来館の原動力になっていると言えそうです。駅消費研究センターでは、この高頻度な来館を動機づける店舗を「フリークエンシーマグネット」と呼び、これからの駅商業施設を考える上でのカギになると考えています。

リーチマグネットとフリークエンシーマグネット

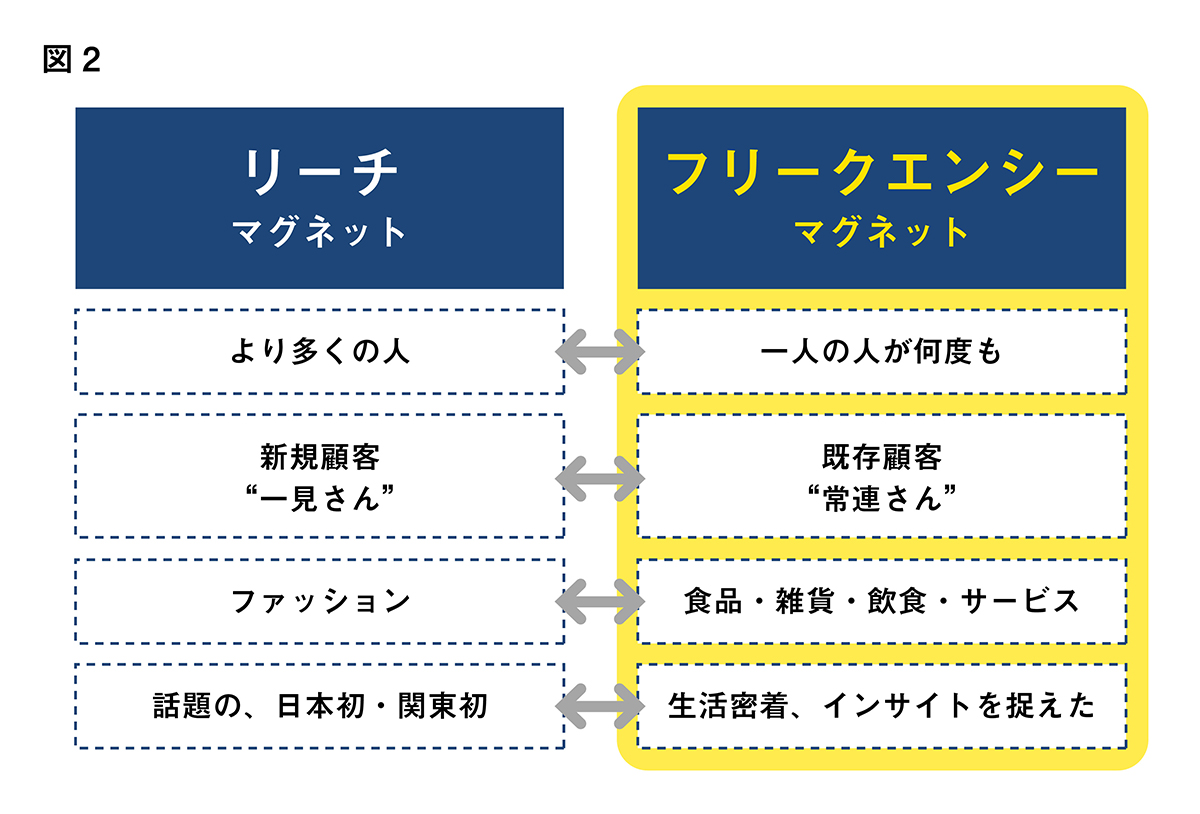

高頻度来館の原動力として「フリークエンシーマグネット」をご紹介しましたが、集客のためのマグネット店舗というと、パワーブランドの誘致を想像する人も多いのではないでしょうか。でもここでは少し違います。従来の利用者数拡大を念頭においた集客装置(マグネット店舗)は、新規ユーザーをより多く集客するためのマグネットであり、いわば「リーチマグネット」と言えるでしょう。それにはより多くの人を惹きつけるパワーブランドが有効だったかもしれません。一方で、「フリークエンシーマグネット」は、利用頻度拡大(既存顧客を高頻度に集客する)ためのマグネットであり、「リーチマグネット」とは(図2)に示したような違いがあります。

また、「フリークエンシーマグネット」はその目的によって、大きく4タイプに分けられます。①食品・惣菜店、飲食店など日々の生活に必要なモノやサービスを求めて利用する「必需系」、②書店や雑貨店など新しい情報・面白い情報を求めて利用する「出合い系」、③カフェや屋上・庭園など居心地の良さや自由な時間を求めて利用する「いやし系」、④スポーツジムなど自分の成長を実感できる「成長系」の4タイプです。

利用頻度拡大が求められる人口減少社会においては、新規ユーザーをより多く集客する「リーチマグネット」以上に、このような「フリークエンシーマグネット」を強化することがより重要になってくるでしょう。

派生消費が来館単価を高める

「フリークエンシーマグネット」の存在に加えもうひとつ、超高頻度来館者の特徴がみられました。それは、

●超高頻度来館者は、フリークエンシーマグネットを目的に来館したついでに、他店舗へも立ち寄る(結果、1来館当たりの利用金額が高くなる)

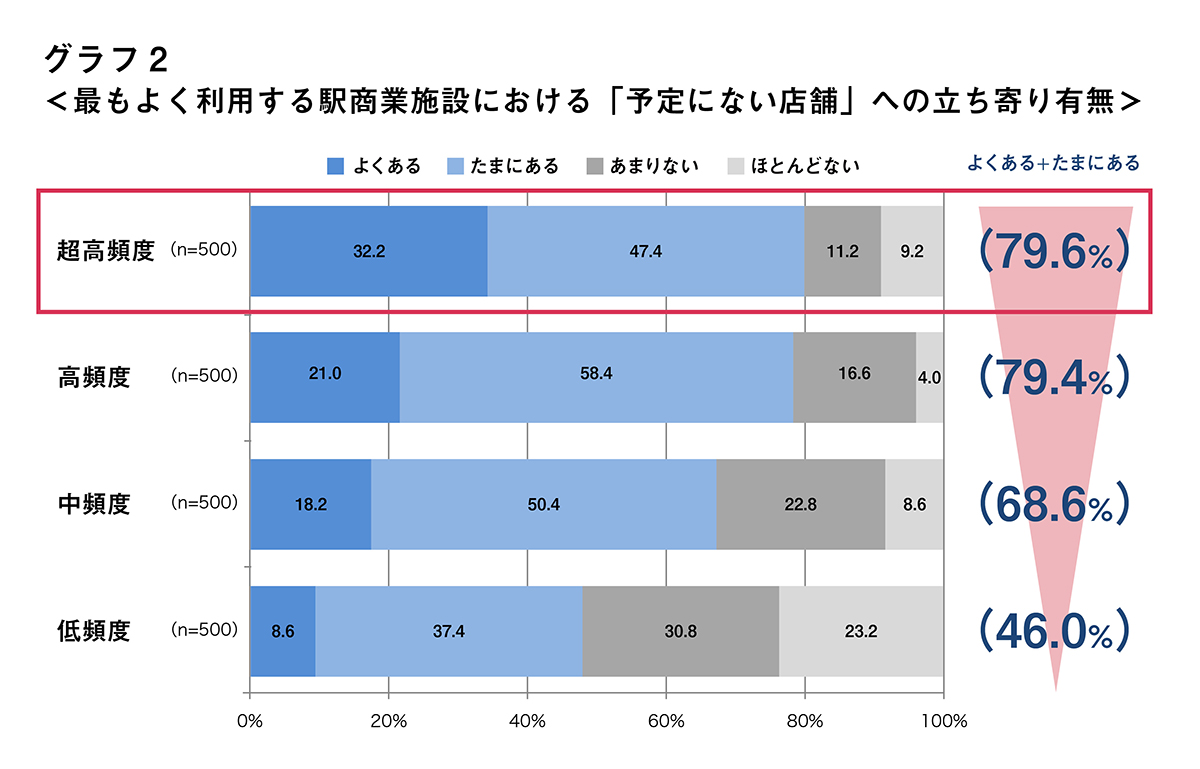

という点です。アンケートで、最もよく利用する駅商業施設での、当初予定になかった店舗への立ち寄りの有無を聴取した結果が(グラフ2)です。これを見ると、超高頻度来館者の8割が、予定にない店舗への立ち寄りがあると回答しており、このスコアは低・中頻度来館者に比べ高いことが分かります。

フリークエンシーマグネットを目的に来館した超高頻度来館者は、来館したついでに他店舗にも回遊する。この回遊行動による消費を我々は「派生消費」と呼び、超高頻度来館者の特徴のひとつと考えます。前編で「超高頻度に来館していても、1来館当たりの利用金額は低くない」という話をしましたが、その背景にはこの「派生消費」の影響がありそうです。高頻度な来館に加え、派生消費もあることで、超高頻度来館者は年間利用金額も圧倒的に高い優良顧客になっていると言えます。

日々の生活に組み込まれた「毎日通ってしまう商業施設」へ

人口減少社会の到来に向けて、駅商業施設は利用者数拡大から利用頻度拡大への戦略シフトが求められます。そして利用頻度を拡大させるには、超高頻度来館を動機づけるフリークエンシーマグネットの強化が必要になります。フリークエンシーマグネットになりうる店舗を拡充する他、既にフリークエンシーマグネットとして機能している店舗の質を向上させることも重要となるでしょう。

フリークエンシーマグネットの質を向上させる、つまり「高頻度」を維持・拡大させるためには、例えば以下のような方向性が考えられます。

✔ “毎日行っても負担がない”“自然と足を運んでしまう”仕組みをつくる

✔ “いつも違うから何度も行きたい”“毎日行っても飽きない”仕組みをつくる

✔ “行くほど得をするから何度も行きたい”仕組みをつくる

✔ “よい気分になるから何度も行きたい”仕組みをつくる

食品スーパーや書店のような、フリークエンシーマグネットになりうる店舗が既に入っているからそれで大丈夫、というわけではありません。上記のような点を考慮しつつ、商業施設内の店舗を再度見直してみると、まだまだ磨き上げる余地のある店舗もあるかもしれません。また、既存のブランド・業態にとらわれず、テナントとともに新たな業態・店舗を開発する、そしてお客さまの反応をみながら改良し育成していくといった姿勢も今後ますます重要になってくるでしょう。

今まで以上にお客さまをよく理解し、日々の生活の中にしっかり組み込まれた「毎日通ってしまう商業施設」となることが、これからの時代には求められるのではないでしょうか。

- ■調査概要

- <駅ビル利用に関する定量調査(2018年11月)>

- 調査手法:

- インターネット調査

- 調査対象:

- 一都三県在住の20-59歳の有職者、通勤定期券保有かつ通勤で鉄道を

週5日以上利用、一都三県に立地する指定ビル利用経験者

- <駅ビル利用に関する定量調査(2018年9月)>

- 調査手法:

- インタビュー調査

- 調査対象:

- 一都三県在住、最もよく利用する駅ビルを週4日以上利用

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。