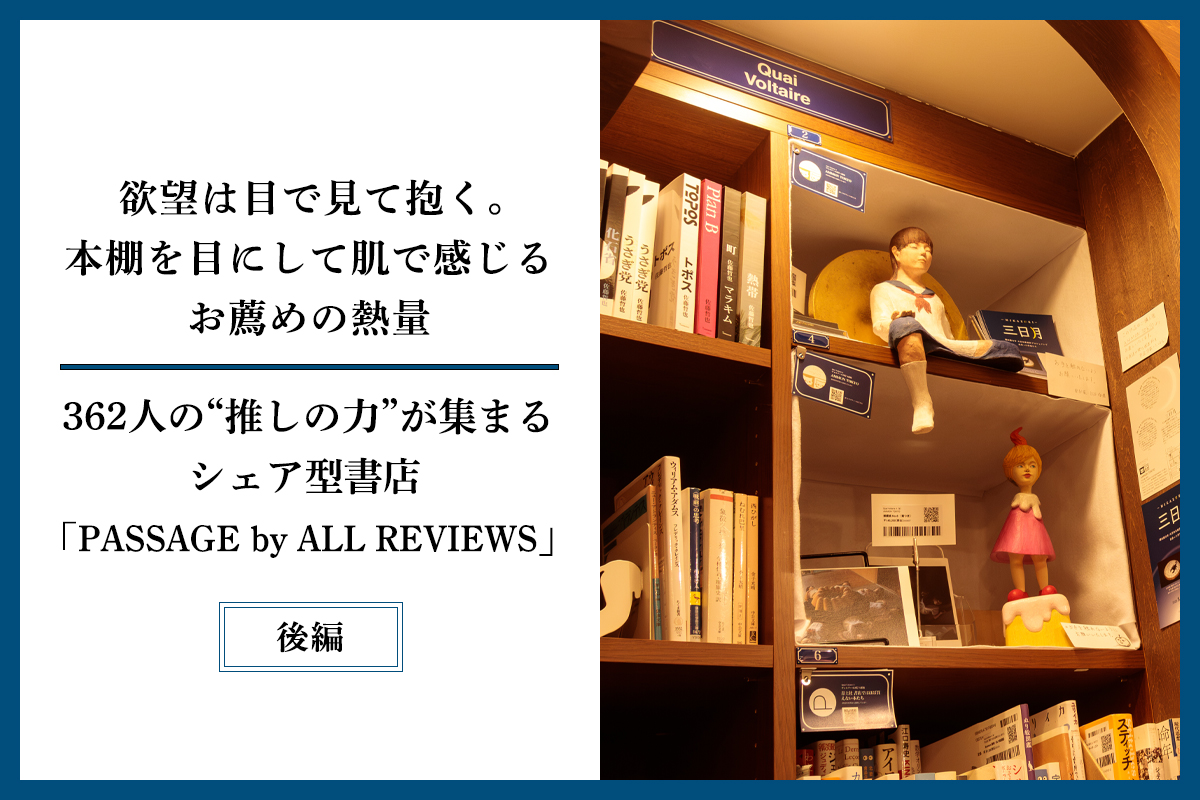

街から年々書店が減り、欲しい本はネットで検索すればすぐに見つかる時代となりました。しかし、なんとなく立ち寄った書店で、思いもよらないタイトルに心を動かされ、手に取ったことがある人も多いのではないでしょうか。「PASSAGE by ALL REVIEWS(パサージュ バイ オールレビューズ)」は、棚の一つ一つに借り手がいて、その人だけの“書店”を出店できるシェア型書店です。現代に合わせた書店の姿や、本を介して生まれる交流について、代表を務める由井緑郎さんにお話を伺いました。今回はその後編です。

<前編はこちら>

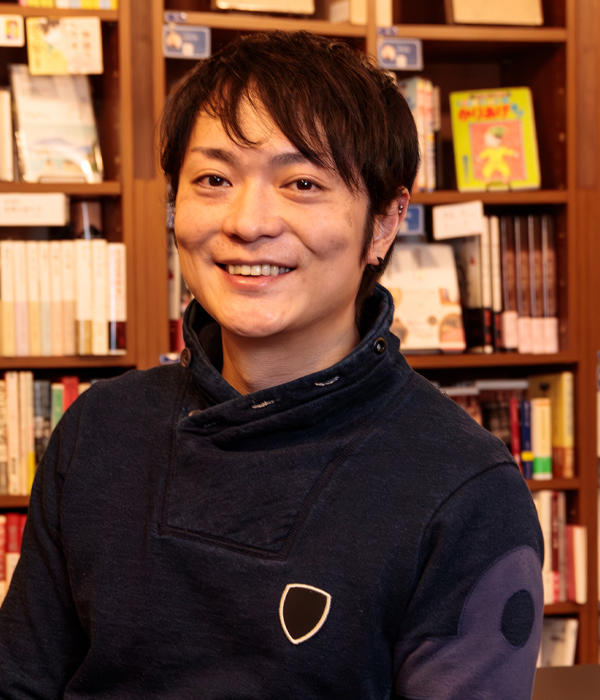

由井緑郎さん

PASSAGE by ALL REVIEWS 代表

1982年東京都生まれ。広告代理店に約10年間勤めた後、株式会社リクルートで2年ほどコンテンツメディア事業に携わる。2017年に、父で仏文学者の鹿島茂さんと書評閲覧サイト「ALL REVIEWS」を開設し、運営や企画を担当する。2022年3月にシェア型書店「PASSAGE by ALL REVIEWS」を開店。ウェブシステムの設計から、イベント開催まで幅広く手掛ける。

「大人の本屋さん体験」で、「推し」を披露する自己表現の場に

どんな人が、どのような目的で出店しているのでしょうか。

由井:棚主の年齢層は18歳~90歳くらいです。書評サイトのALL REVIEWSからは、歌人の俵万智さん、作家の林望さんや翻訳家の鴻巣友季子さんなど、書評も発表している著名な方々が出店しています。1冊の本の書評を書くためには、実は関連書籍を何冊も読まなければなりません。そこまで労力をかけた本をお薦めするのであれば、書評家の方も是非読んでもらいたいという気持ちで棚に並べているのだと思います。また、本が売れた瞬間に棚主へメール通知されるので、何百万部も売っている作家さんでも、その1冊が飛び上がるくらいうれしいそうです。

棚主の中には出版社の方もいます。新刊本は、発売から数カ月で書店から消えてしまうことも少なくありません。さらに、専門性が高い小規模な出版社などの本は、大型書店で既存のジャンル別に分散して置かれてしまうと、持ち味の専門性が打ち出しにくくなり、「パワー」がなくなってしまいます。そういったことから、PASSAGEの棚にショーケースとしての価値を見出している出版社もあるようです。

一般の棚主の方は、自己表現の場としていますね。自分が厳選したラインナップを見てもらい、お薦めしたい気持ちが伝わり、本を手に取ってもらう。誰かの心を動かす喜びは格別なのだと思います。僕から棚主の皆さんには、「あなたが本当に推している本だけを置いてほしい」と常々お伝えしています。

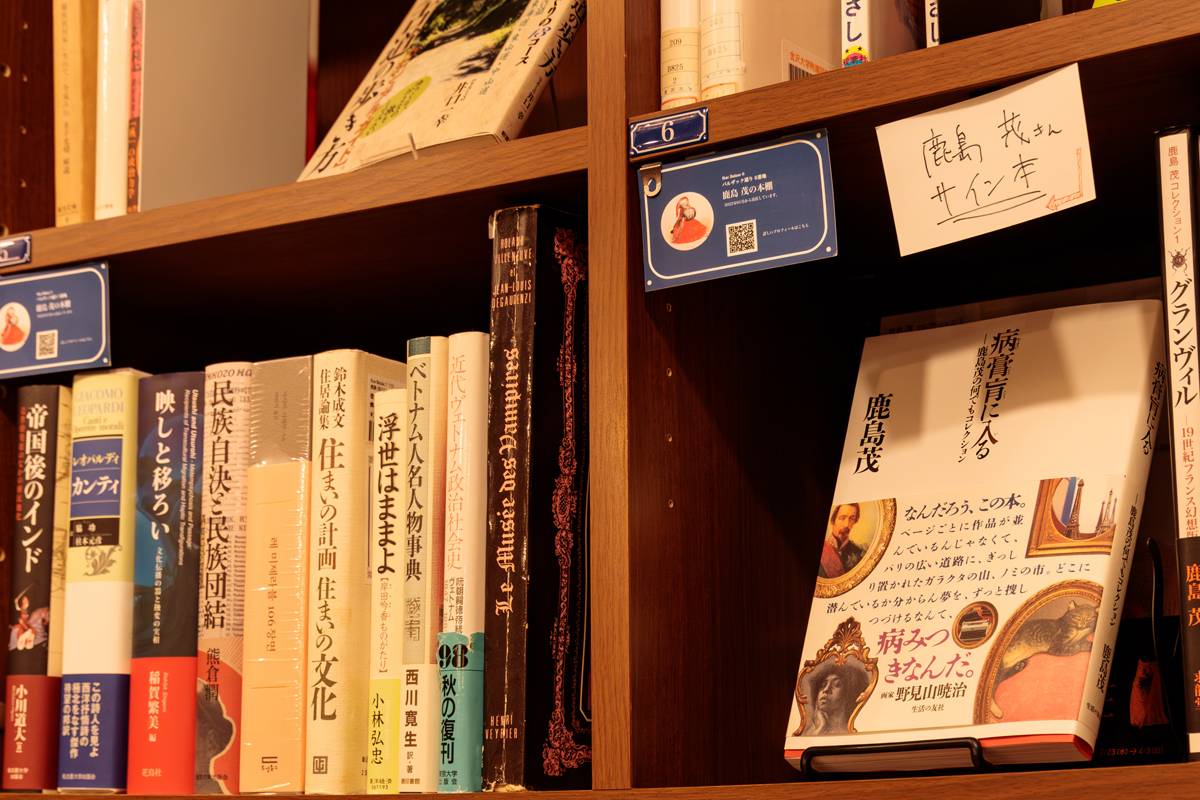

鹿島さんの棚にはご本人がセレクトした古本や著書が並ぶ。女優で文筆家の中江有里さんや、仏文学者の内田樹さん、小説家の島田雅彦さんの棚も。

棚主たちは本への思いが強く、出店に利益とは別の価値を感じているということですね。

由井:その通りです。利益を出すのはなかなか大変ですが、PASSAGEは「大人の本屋さん体験」ができる場所。趣味や習い事に毎月お金を出すような感覚で、棚の賃料を払って得られるものに価値を感じてくれているのではないでしょうか。

同時に、362人の個性豊かな棚主たちが集まる、濃厚な横のつながりが持てるサロンだとも思っているんです。中にはブックデザイナー、編集者もいて、ここだけで本好きのコミュニティーが成立します。実際に棚主の方からは「棚を持つのはすごく楽しい。自分が薦めるだけでなく、他の棚主やお客さんからも読んだことのない本を教えてもらえるのがうれしい」という声も頂いています。今は、棚主同士の横のつながりをさらに深めようと模索中です。

棚主同士の交流には、何が期待できるのでしょうか。

由井:一般の棚主さんには幅広い業界の方がいるし、皆さんおもしろい方が多いので、いろいろなアイデアが生まれますよね。僕も話していて楽しいですし、たくさんのことを教えてもらえるんです。3階のシェアラウンジ、PASSAGE bis!では、こだわりのクラフトビールやアンティーク雑貨も販売して、PASSAGEの「お薦めする力」を引き継いだ空間にしました。ここで棚主同士が集う「棚主ナイト」などのイベントを開催すれば、面白いと思います。好きなことを好きなだけやれる時間と空間であってほしいです。

革張りのフランスの古書が並ぶPASSAGE bis!の店内は、鹿島さんがプロデュース。クラフトビールやベーカリーのサンドイッチなどを提供していて、本を購入すると利用料金が割引になる。

「本にお薦めされる」空間で、「欲望」が生まれる

書評サイトのALL REVIEWSからも本が購入できますが、PASSAGEとして実店舗化したことに、どんな意義があるでしょうか。

由井:偶然の出合いが生まれることですね。ウェブで知った棚主を目当てに訪れた人でも、店頭でほかの棚を目にすると「欲望」が生じることがあるのかなと思います。父の鹿島茂が『デパートを発明した夫婦』という本の中でも書いていますが、欲望は目で見て初めて抱けるもの。店に来ることで、「ついで買い」というものが発生しますよね。実際、店内にいる僕やスタッフが一番買ってしまっています。見ているとやっぱり欲しくなるんです。ここには362人分の推し本が集まっているので、熱量が伝わり薦められていると肌で感じるところが、一般の書店とも少し違うところかなと思います。

実際に目にすること、見せることは大切なんですね。

由井:「本と目が合う」ことは、すごく重要だと思います。見たことがない物って、あまり買いたいと思わないじゃないですか。とにかく本を見せて、思いをのせて伝えていくことが、本を売るということの本質なのではないかと考えるようになりました。

書影を出して印象づけることも、本を売るための勝ち筋のひとつです。背表紙を正面にしてぎっちりと詰め込む棚主もいますが、本の表紙を見せるようにして陳列する「面陳」で、非常に個性のある棚を作ることができます。定期的に自信のあるお薦めの本を面陳すれば、棚のテーマが一目で分かるし、興味をもったら他の本も見てもらえます。ただ、そうしてくださいと押し付けてしまうと、棚主が本を売ることの楽しみを奪うことになります。やり方は好きに試してもらい、できるだけ自由な空間であるように心がけています。

フィギュアがディスプレイされた棚や、棚主から由井さんへの手紙が飾られた棚、来店者へのメッセージが置かれた棚なども。それぞれの棚主が工夫して陳列している。

今後はどのような展開をお考えでしょうか。

由井:棚主同士のコミュニケーションは図れていますが、一般のお客さまと絆を深めるのはまだこれからです。そこも非常に重要なポイントですので、今後やり方を検討していく必要があると思っています。また、書籍に限らず評論の横展開もアリだなと考えていて、ワインや車、映画、音楽など、評論の対象になるものなら同じようなサイトや店づくりができるのではないかと考えています。ALL REVIEWSやPASSAGEをやってみて損をしたという話は今のところ耳にしていませんので、横展開ができるともっとおもしろいことになっていくと思います。

聞き手 松本阿礼/聞き手・文 中村さやか/写真:徳山喜行

〈完〉

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』VOL.55掲載のためのインタビューを基に再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2023年3月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。