どの地域でも課題に挙がる、商店街の活性化。かつての賑わいを取り戻そうと、さまざまな対策が行われています。中でも「100円商店街」は、その日限りの集客イベントではなく、店を知ってもらう販促イベントとして、全国の300を超える商店街で実施されています。100円商店街を発案し、全国でそのノウハウを伝授する特定非営利活動法人アンプの理事長、齋藤一成さんに、商店街の意識を変える手法についてお話を伺ってきました。今回はその後編です。<前編はこちら>

齋藤 一成

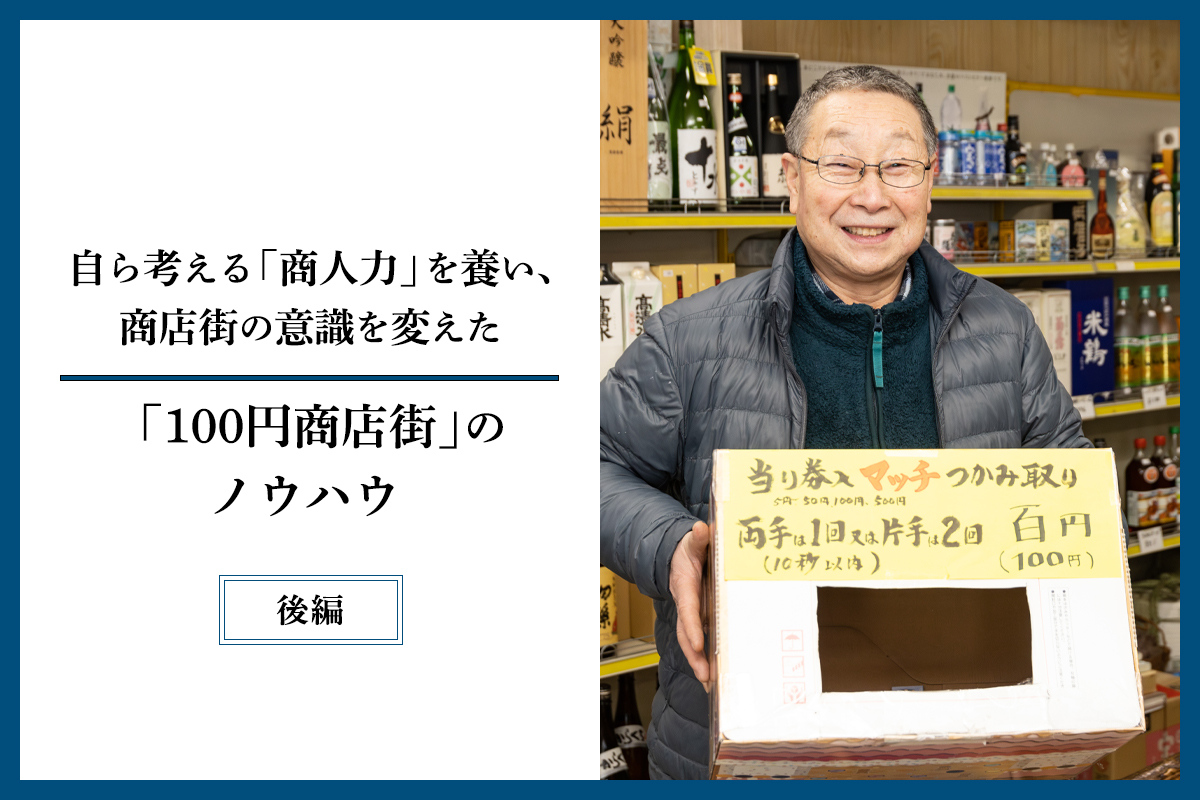

1975年山形県新庄市生まれ。新庄市職員として勤務する傍ら、特定非営利活動法人アンプの理事長を務める。2003年に商店街活性化イベント「100円商店街」を発案。翌年、地元の南本町商店街で開催し成功を収めた後は、全国を回りながら100円商店街のワークショップを行っている。他にも、商店街で使えるクーポンが日めくりになったカレンダーの「クーポレンダー」や、商店主の顔写真のシールをラリー形式で集める「顔見し〜る」などを発案。商店街活性化事業に取り組む。2010年地域づくり総務大臣表彰受賞、総務省の地域力創造アドバイザー。(写真:徳山喜行)

考える力を身につけてもらうため勉強会を繰り返す

全国の自治体や商店街で、100円商店街開催のための勉強会を行っているそうですね。

齋藤:第1回の開催が大きな話題になり、各地の商店街や自治体から問い合わせや視察が相次ぎました。そして、次から次へとやり方を教えてほしいという依頼が入ったものですから、それに応えて各地で勉強会を開くようになりました。

勉強会はどのようなことを行うのですか。

齋藤:100円商店街を開催するためには、段階を踏んで数回の勉強会を行う必要があります。まず事業の趣旨や流れなどを理解するための説明会を行い、さらに100円商品を考案するため、少人数でアイデアを出し合うワークショップを行います。商店街の場合、定休日や営業時間がバラバラなので1回で全員が集まることは難しい。ですから、2回、3回と説明会をやって、それからワークショップをまた1回、2回と行います。

商店街の方々は、他店の商売を消費者目線で見ることはできるのですが、自分の商売になると途端に見えなくなってしまうことが多い。ですから、ワークショップでそれぞれが考えた100円商品をお互いに評価し、議論し合うととても有効です。4〜5人でグループになって1人5分の持ち時間で発表し、それに対して議論を止めないようどんどん発言していく。

「できません」は禁止です。アイデアが出てこないときは、「この商材で体験型の100円商品を作ってみましょう」とか「店の廃棄物を利用した100円商品はできませんか」などとこちらからテーマを投げかけ、次の5分で考えてもらいます。そんな中から、面白いものが生まれてきます。

新庄市南本町商店街に隣接する中央通り商店街でササキ酒店を営む佐々木新一郎さん。店で使わなくなったマッチを使い、当たりくじを入れたマッチ箱のつかみ取りを100円商品として考案。100円商品を考えるのは楽しいと話す。(写真:徳山喜行)

ワークショップや勉強会のためのファシリテーション術※は、どこかで学んだのですか。

※グループワークや会議などを円滑に進めるためのサポートスキル

齋藤:懇意にしている大学教授から、ベースとなるスキルは学びました。しかし、現場ではなかなか狙い通りにいかないことも多いです。みなさんにこちらを向いてもらうためには、「収益を増やす」という実績をつくることが、一番説得力を持ちます。

実際に100円商店街を開催して一度収益が上がる体験をすると、同じ話でも受け取り方が全く変わります。ですから、手間を惜しまず開催後に同じ話をもう一度します。次の開催までに勉強会を1〜2回行って、ワークショップもまたやります。ただ、実績をつくるまでにはいろいろと道のりがありますから、コミュニケーションのとり方は工夫をします。教えるような態度はとらず、何も分からないフリをして相手の心情に訴えたり、小さなことでも素晴らしいと褒めたり。アドバイスをするときには、お客様の声として伝えたりもします。

また、開催時に参加店と消費者の双方にアンケートを実施して、その結果をしっかりフィードバックします。開催地の地域性が出てきますから、ベーシックな100円商店街をカスタマイズしながら、なるべくその地域にマッチする、長く大事に続けてもらえるシステムをつくり上げたいと思っています。

自走できるまでは一緒に走り続ける

各地の商店街と長く関わりながら、100円商店街を根付かせるまできめ細かく対応されていることに驚きました。

齋藤:何より大事なことは、参加する商店が自力で考えることです。また、初回はがんばって考えるけれど、次回もまた同じ商品を出すなど、簡単に力を抜いてしまうこともある。ですから、途中でテコ入れしながらしばらくは一緒に走ります。しかし、自走できる状態まで持っていくことが目的ですから、2〜3年で抜けます。ずっと付き合ってもいいのですが、そうするとただのコンサルタントになってしまいますので。

ファシリテーションそのものを伝えるときは、どの程度指導をするのですか。

齋藤:ワークショップをやってみせても、ファシリテートできる人材はそう簡単に育ちません。でも、目的はワークショップじゃない。議論に値するテーマが重要です。ですから、出てきた答えではなく、テーマを覚えておいてもらいます。「廃棄物を利用する話をしたな」などということを思い出してもらって、私がいなくなってもそれをきっかけに議論が続けばいいのです。

自走のために、リーダーとなるような人材を育成するようなことも行いますか。

齋藤:よくまちの活性化に必要なのは、“よそ者、ばか者、若者”と言われますが、よそ者には外来性と内発性があります。純粋によそから来た外来性の人は、その土地に縁もゆかりもないのでそこまで大きな影響力はありません。しかし、地域にゆかりがあり、視点や感覚が異なる外来性のよそ者に影響された内発性のよそ者は、その地に根ざして地域を本気で動かせる。そういう力を大事にしないといけないと思います。

何度も勉強会を開くのは、みなさんに少しずつ意識を変えていってもらうためですが、時にはキーパーソンを見つけてじっくりと考え方を伝え、意図的に内発性のよそ者をつくることもあります。そんな人が成功体験を通して自信を持つと、その地域を引っ張っていけるようになります。

なるほど、そのようにして100円商店街は全国に広がり、定着していったのですね。

齋藤:そう思います。それに、100円商店街の必要経費は、チラシの制作費と新聞の折り込み広告料くらいです。商店街の販促費で十分賄える、低コストの事業です。あとは商店のみなさんの知恵を絞ったアイデア、考える力が光を放つ。開催箇所や開催回数が増えれば増えるほど痛感するのは、この事業をやると補助金や行政からのお金を当てにしなくなることです。莫大なお金がなければ、成功体験を得られないわけではありません。具体的な手段を知らずに諦めてしまっている商店街が多いのですが、みんなで少しずつ頭をひねれば成果が出ることを、もっと多くの人たちに実感してもらえたらいいなと思います。

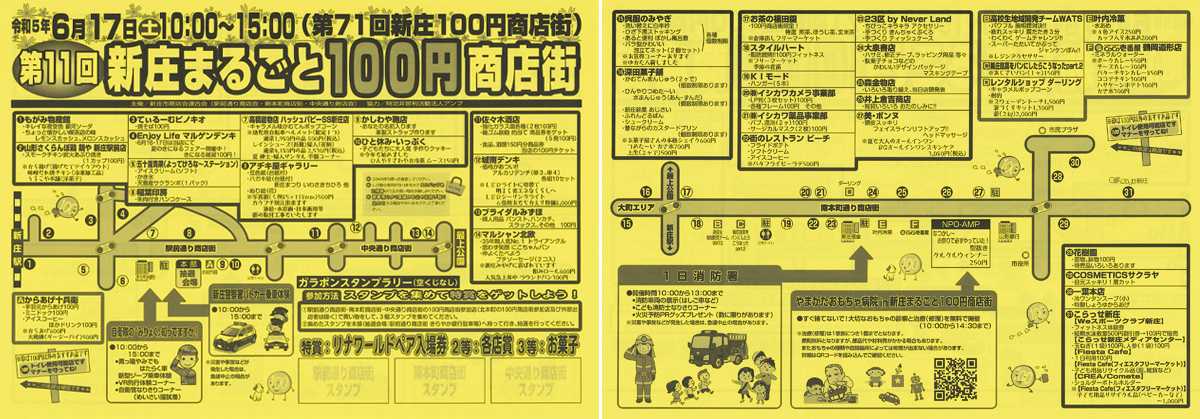

新庄駅前の3商店街が合同で行った100円商店街のチラシ。NPO法人アンプが事務局として情報を集約し、編集している。(写真提供:NPO法人アンプ)

聞き手 松本阿礼/聞き手・文 初瀬川ひろみ

〈完〉

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』VOL.55掲載のためのインタビューを基に再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2023年3月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。