※2021年7月9日、記事の内容を一部加筆修正しました。

生産緑地の2022年問題――。都市圏にある生産緑地の多くが税制優遇の期限を迎え、課税額が上がることで、土地が一斉に市場に流出する可能性が指摘されてきました。それに伴い、地価の下落や乱開発などあらゆる影響も危惧され、度々話題になってきました※。そんな中、調布市の生産緑地を活用したレストランMarutaが注目されています。無秩序な開発とは一線を画す、地域や自然とつながる仕掛けにあふれた場づくりについて、オーナーを務める株式会社グリーン・ワイズ代表取締役の田丸雄一さんにお話を伺いました。

※1992年の生産緑地法改正により、生産緑地は30年間の営農義務の代わりに税制面で優遇を受けてきた。生産緑地の大部分が税制優遇の期限を迎える2022年には、土地を手放す人が増え、乱開発などの問題が起こるのではと危惧されてきた。但し、2017年の法改正により新たに「特定生産緑地制度」が創設され、30年経過するまでに「特定生産緑地」の指定を受ければ10年ごとの指定延長が可能となった。

(参考)国土交通省「生産緑地制度」

https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_city_plan_tk_000041.html

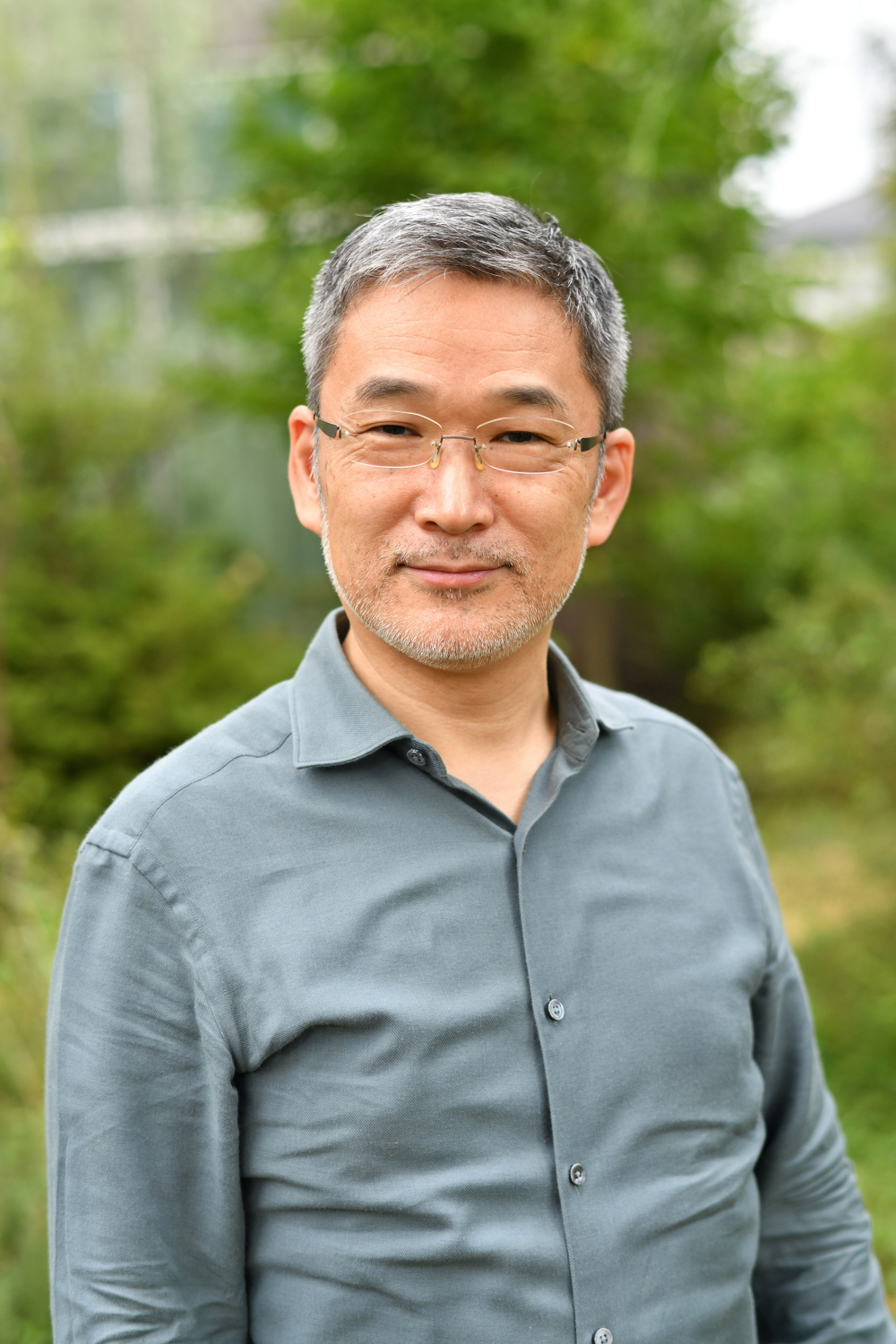

株式会社グリーン・ワイズ

代表取締役社長 田丸 雄一さん

<会社プロフィール>

株式会社グリーン・ワイズ

1905年、株式会社東光園として創立し、造園土木、温室植物の栽培と賃貸、日本初の貸植木業を開始する。2002年に株式会社グリーン・ワイズに社名変更、代表取締役に田丸雄一さんが就任。緑化事業を本業とし、「スローグリーン」をテーマに、“自然でいられる、自然とつながる、暮らしを育む”さまざまなプロジェクトを行っている。2018年4月に竣工した、調布市の深大寺北町にある「深大寺ガーデン」のレストラン「Maruta」が、日本空間デザイン賞の食空間部門において、2020年に大賞を受賞。

きっかけは生産緑地の2022年問題への課題意識

調布駅から車で15分程の宅地が連なる閑静なエリアに、約560坪の「深大寺ガーデン」が現れます。敷地の中央に広がるのは、ケヤキの巨木がそびえ、多種多様な植物が生い茂る庭。それを囲むように3棟の建物がゆったり配され、そのうち2棟は住居と賃貸住宅、もう1棟がレストラン「Maruta」です。

深大寺ガーデンは、緑化事業を手掛ける株式会社グリーン・ワイズの代表取締役、田丸雄一さんの基本構想を基に、2018年に竣工しました。所有していた生産緑地の3分の1を売却。それを資金として、残った土地の開発に取り組んだと言います。

「生産緑地の2022年問題があったので、それに先立って所有地の開発を行いました。住宅だけをつくると、日本の社会問題である住宅供給過多や空き家問題の後押しになりかねません。そこで、量より質を高める方向性を探求し、“つながる暮らし”をテーマとして開発を進めました」と、田丸さん。

敷地内にレストランをオープンさせた理由については、「住宅だけでは、活動・経済・コミュニケーションが敷地内で閉じた空間となってしまいます。外部とつながる装置を考え、食でコミュニケーションを図れるレストランにたどり着きました」と語ります。

さらに、深大寺ガーデンの周囲は塀などで仕切らず、敷地内を通り抜けできるオープンな空間を創出。街に対して開く、セミパブリックな開発としたのも、外部とつながる工夫です。

ガラス張りでオープンな雰囲気のMaruta。塀で仕切っていないため、深大寺ガーデンの敷地内を近隣の住民が知らずに通り抜けることもあるが、それでも構わないと田丸さんは言う。レストランにつながる庭の多様な植物は災害時の食料にすることができ、地域の防災にも役立つ

野性と繊細さが共存した、質の高い体験をデザイン

Marutaの店内には、オープンキッチンと客席が一体化した大空間が広がり、木・石・漆喰などの多様な素材が調和しながら、優しい空気感を生み出しています。一角にある薪窯は、スペシャリテの薪火料理を焼くために設置したもの。この趣向も田丸さんの構想です。

「火があると、人は自然と気持ちが和むと思います。お客さまが居心地よく過ごせるよう、火を使う料理をメインに据え、各テーブルから窯の炎が見える配置にしています」

食材はローカルファーストを重視し、調布近郊で育つ有機野菜、伊豆七島から調布飛行場に直送される旬の魚介などを調達。さらに、経産牛など市場価値がさほど高くないものにも目を向け、食材のポテンシャルを引き出す料理に仕上げるよう工夫しています。

「一番大事にしているのは、循環の仕組みの中できちんと扱われている食材をそろえることです。循環型ビジネスモデルに理解があり、顔が見える方々と取り引きし、お互いに相乗効果を発揮できる関係を目指しています」と、田丸さん。

Marutaの店舗空間は、ガラス張りの開口部が多いのも特徴です。食事中は四季折々の庭の風情を愛でられ、また、自由に庭に出て、散策することも可能。周辺環境や地域とつながる仕掛けが、敷地全体に散りばめられています。さらに、「来店者が自分好みに体験をデザインできる余白を大きく取っている」ことから、お客さま自身が庭で植物を摘んで料理を味付けしたり、薪割りや土いじりをしたりと新鮮な体験ができます。

「体験の質をどうデザインするかも、とても重要です。それをカタチにする上で大事にしているのが『野性』と『繊細さ』。この二つは真逆のようでありながら、実は結び付きが強く、相乗効果を発揮する要素です。野性的なものは、よく観察すると緻密かつ精巧で、ものすごく繊細です。そういう野性と繊細さが相まって、自然の予期しない振る舞いを生みます。ここに来る方々が一緒になって、それを体験してくれるといいなと思っています」

加えて、庭の一画にあるエディブルガーデン(食べられる庭)では、生物多様性を育む環境が形成されています。畝を作って特定の植物を育てるのではなく、いろいろな種を栽培する「協生農法」を生かし、果樹や野草などの多様な植物、鳥や虫、天気や自然、そして人間による循環をデザイン。小さな循環の生態系を目指しています。

このように、Marutaで体験できることは実に多種多様。ここを訪れる人たちは、楽しい体験を通して、言葉や理論を必要とせず、循環の仕組みに自然と関わっていけるのです。

コロナ禍の今は控えているが、大皿に載せた肉を隣り合った人同士でシェアするスタイルが特徴。シェアをコミュニケーションのベースに置いた構想は、日本では隣の人とシェアするような文化的な下地がないとされ、企画段階ではあまり理解を得られなかったが、結果としてオープン当初から話題を呼び、成功を収めた

生産緑地をより「開かれた」場所へ

今後、深大寺ガーデンから発信したい取り組みには、Marutaを拠点とする循環型ビジネスのネットワークづくりと、生産緑地の汎用的なモデル開発があると言います。

循環型ビジネスの一環としては、店舗から出る包装ごみや生ごみを削減するゼロ・ウェイスト運動や暮らしのコンテンツづくりが進行中です。ゼロ・ウェイストに関しては、毎日、店で出るごみの計量を実施。生ごみはコンポストを利用し、庭の堆肥として活用しています。加えて、食材の使わない部分を調味料の材料に用いるなど、捨てるものを極力なくす工夫を徹底。暮らしのコンテンツづくりでは、オーガニックの薬草茶のブレンドや、薪火調理で出る灰を利用した洗剤づくりなどを行っています。

各々に共通するのは、情報をオープンにしてSNSなどで発信し、同じ目的意識を持つ人とのネットワークをつくっていること。「1店舗だけでは変えられないことも多いので、循環型ビジネスに共感する人同士のコミュニティづくりを目指しています」と、田丸さん。

一方、生産緑地の利用を地域全体の課題として捉えてほしいという思いから、取り組もうとしているのが生産緑地のさらなるモデル開発です。

「生産緑地をどう利用していくかは地主だけの問題ではなく、空き家問題につながるなど、その地域に住む人に直結する社会問題です。モデル開発では、自分ごととして捉えてもらえるよう、近隣の人に小口投資を募る方法を考えています」

ここで重要な意味を持ってくるのが、深大寺ガーデンの特徴として前述した「セミパブリックな開発」です。街に対して開かれた「みんなにとって利用価値が高い、公共性のある場」になれば、「負担」ではなく投資として捉えられるようになると考えました。

さらに、こうした開発はコスト面や安全面でもメリットがあるそうです。

「『閉じる』、つまり外部から見えないよう塀などでプロテクトしようとすると、余計な費用が生じる。一方、プロテクトの費用をプロフィット側に使うと、経済的にもいいし、『開く』ことは、街のつながりを断絶させず地域の安全面でも好循環が生まれます。さらに、人間と周辺環境、その場の生態系にもポジティブなインパクトを与えると思います」

生産緑地の2022年問題対策に端を発した深大寺ガーデンの開発は、土地利用の新たな可能性を提示し、さらに、持続可能なコミュニティデザインのモデルになっています。

取材・文 重松久美子

画像提供 株式会社グリーン・ワイズ

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.47掲載の記事を一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2021年3月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。