関西大学 総合情報学部 教授

徳山 美津恵さん

岡山県生まれ。2000年学習院大学大学院経営学研究科博士前期課程修了、2003年同大学院博士後期課程単位取得満期退学。主な研究分野はプレイス・ブランディング、消費者行動論。共著に『プレイス・ブランディング:“地域”から“場所”のブランディングへ』若林宏保、徳山美津恵、長尾雅信著(有斐閣)、『場所のブランド論 プレイス・ブランディングのプロセスと実践手法』若林宏保、徳山美津恵、長尾雅信、宮崎 暢、佐藤真木(中央経済社、2023年度刊行予定)。分担執筆に、『農林漁業の産地ブランド戦略―地理的表示を活用した地域再生』(ぎょうせい)、『宝塚ファンから読み解く 超高関与消費者へのマーケティング』(有斐閣)、『東アジア経済・産業のダイナミクス』(関西大学出版部)など。

町並みを生かすアートや日常の発信が地域によい循環・変化をもたらす

瀬戸内では、それぞれがセンス・オブ・プレイスを感じ、自然発生的に変化が生まれていったということですが、地域の住民も芸術祭で変わったのでしょうか。

徳山:最近は小豆島を調べているのですが、芸術祭をきっかけに地域が大きく変わりました。小豆島は1回目から芸術祭に参加していますが、1回目はそれほど積極的ではありませんでした。ところが、そのすごさを肌で感じたことによって、2回目以降は独自のアートプロジェクトを始めるようになりました。今では、さまざまなコンテンツが出てきています。小豆島の入り組んだ古い町並みを生かし「迷路のまち」と銘打って、ツアーやイベントを造成。2022年の芸術祭では、迷路のまちの中にアート作品を置いてこの動きを支援しました。このように小豆島ならではのコンテンツが次々に生まれ、新しいイメージが作られています。その結果、かつては映画『二十四の瞳』の舞台としての懐かしさを求める観光客がほとんどだったのが、今やアート好きな若年層や女性が大勢訪れるようになりました。観光施設であるオリーブ公園にある道の駅は、20〜30代女性をターゲットとしてオリーブを使ったスイーツや化粧品を置いています。

また、小豆島は移住者も非常に増えています。直近の8年間で見ると、年平均450人ほどです。興味深いのは、IターンやJターンなど、小豆島にルーツのない人が6割近いということ。移住者の多くは、カフェやレストラン、宿泊施設などを経営しています。こういった移住者のスモールビジネスが地域に影響を与え、しょうゆ、そうめん、オリーブといった地場産業の人たちが観光とコラボレーションするようになった。すごくいい循環、いい変化があります。

園内に複数ある撮影スポットの1つで、小豆島でのオリーブ植栽110周年を記念して作った「始まりの本」。島のオリーブ栽培の歴史が書かれている

移住者が増える要因は、何ですか。

徳山:それに関して、今注目しているのは「小豆島カメラ」です。小豆島に暮らす女性7人が、島の日常の風景や人々の生活の営み、地元の農産物が並ぶ食卓など日々の暮らしの写真をSNSやホームページなどに毎日投稿しています。それだけなのですが、それがすごくいい。趣味でカメラを始めた女性たちからなる、移住者と地元出身者が集まるサークルのような非営利の取り組みです。地域の人たちが、ボランティアで地域を発信している点がポイントです。これまで小豆島の情報発信は観光情報に偏っていましたが、「暮らしの島」として日常を発信することで、島への移住に影響を与えています。地域は、もっと日常を発信するべきだと思います。発信するためにもう一度地域を見直し、地域の人たちとコミュニケーションをとるようになるからです。そこで、シビックプライド(※1)や地域の中での新しい関係性が生まれてきます。

※1 地域を良くしていこうという当事者意識に基づく、都市に対する市民の誇り

小豆島カメラのメンバー7人。一人一日一投稿で、毎日投稿する。島に来る人や移住する人を増やすことも、活動目的の一つ

次々とコトを起こすための人と人をつなげる場づくり

瀬戸内というくくりには、特別なエリア性、あるいはプレイス・ブランディングに適した単位のようなものがあるのでしょうか。

徳山:瀬戸内の人たちは海を大事にしていて、海でつながっています。本土側にも四国側にもそれぞれ海水浴場はありますが、例えば「香川の海」というような地域の海ではなく瀬戸内という単位で見ている。誰が決めたのでもなく、みんなの頭の中にどういう単位があるかということが、意外と大事なのではないかと思います。

瀬戸内国際芸術祭が「香川国際芸術祭」や「直島国際芸術祭」ではなかったことも、とても大きなポイントだったと思います。人文地理学の先生から、地形は大事にしなさいと言われたことがあります。マーケティングをやっているとどうしても人を中心に考えてしまいますが、単位はもっと柔軟に捉えないといけないと思います。

瀬戸内のような良い循環は、他の地域でも可能でしょうか。

徳山:可能だと思います。しかし、芸術祭を開催すればいいということではありません。地域の芸術祭はたくさん出てきましたが、1回で終わってしまったものもあります。何のために芸術祭を行うのか、継続の仕組みはきちんとあるのかを、しっかり確認しておかなければなりません。芸術祭を手段として捉えない方がよいと思います。

プレイスの意味を見いだし、継続して取り組むことが重要なのですね。そうすれば、どこでも可能性があるのでしょうか。

徳山:スイッチが入るように地域の人がどんどん交わっていけば、新しい動きが出てきます。大都市よりも、小さな地域の方が変化は感じやすい。その中で、自分もこんなことをやってみようという思いが生まれると、新しいコンテンツが出てくると考えています。

偶発的にどんどんコトが起こっていく仕組みや仕掛けはあるのでしょうか。

徳山:自治体からそのような相談をされると、人と人をつなげる場づくりを提案しています。まず自治体関係者と地域住民、地域の事業者が一緒にいられる場を作らないと、何も始まりません。1人でやっているだけではだめで、多くの人を巻き込んでいくことで拡散力が大きくなっていきます。

変化を実感することが地域の人々に希望を与える

継続性についてはいかがでしょう。続けていくためのポイントがあれば、教えてください。

徳山:楽しさや変化の認識が大事です。変化のきっかけが見えたり、これまでとは違う何かが起こりそうだという実感があったりすれば、続けていけます。一つできてくると、みんなが希望を持つようになり、地域の人が動き出す。瀬戸内国際芸術祭でも、地域のおじいちゃんがとても楽しそうに話してくれますし、小豆島も地域が希望を持っている。時間はかかるかもしれませんが、時間をかけることによって人は変わります。

瀬戸内では、センス・オブ・プレイスを感じるような、その地域ならではのサイトスペシフィック(※2)なコンテンツがうまく制作されています。どのようにしたら作れるのでしょうか。

※2 その場所の特性を生かした表現

徳山:瀬戸内国際芸術祭では、アーティストがその土地を読み解いて作品を作っています。アーティストは地域や意味を読み解く力が優れていますし、読み解く力の強い人の作品が評価されています。しかし、それはアーティストだけに限ったことではありません。さまざまな人が読み解く力を持っています。それを尊重することが重要です。先日、のれんがかかったような昭和の雰囲気の居酒屋にゼミの学生を連れて行ったのですが、おでんの黒さやあぶったエイヒレのおつまみがあることなど、私たちにとっては普通のことに一つ一つ感動する。先入観のない他者の視点は、非常に重要です。

プレイス・ブランディングにおける効果測定は、どのように行うのですか。KPIは測れるものでしょうか。

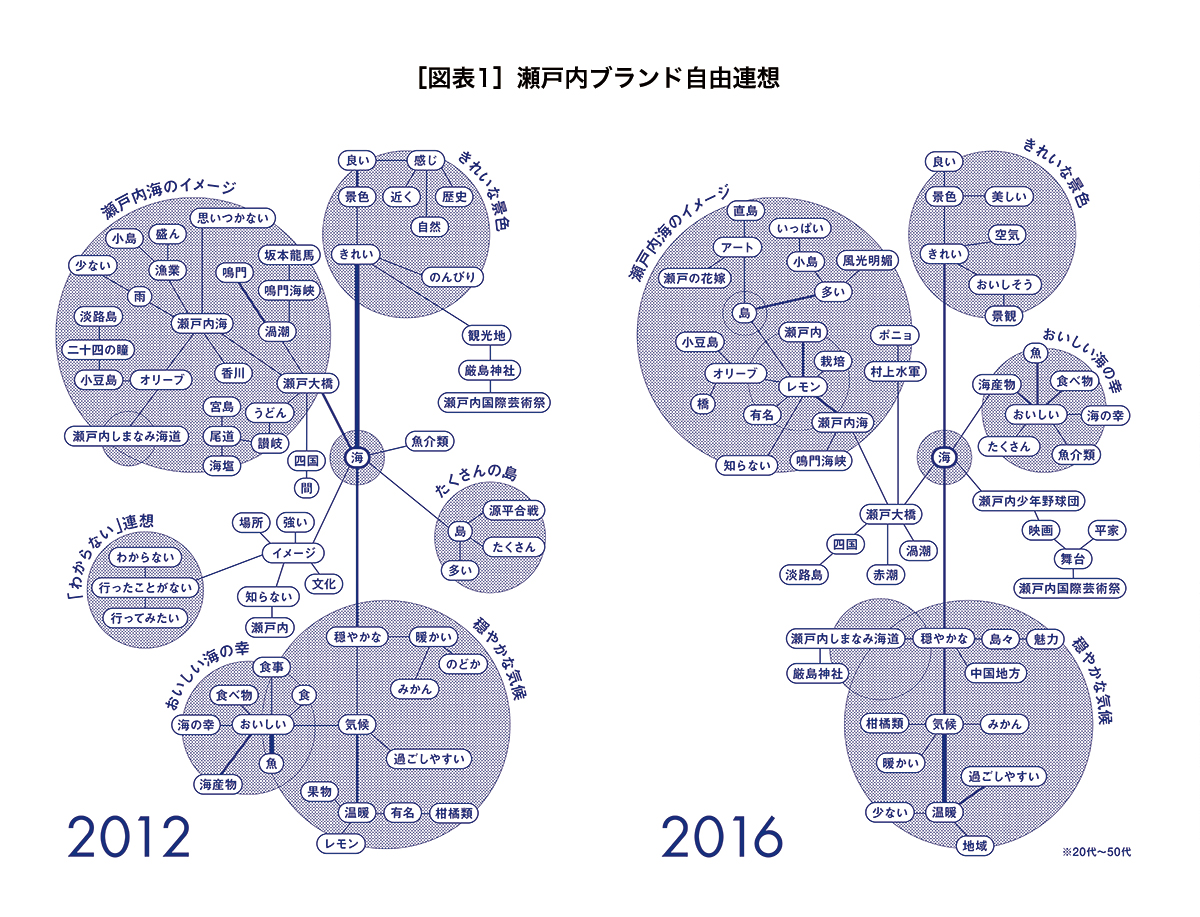

徳山:大切なのは、量より質です。一番注意しなければいけないのは、移住者数のような数値でKPIを測ろうとすること。KPIを重視しすぎない方がいい。私が重視するのは、ブランドイメージの変化です。今は言語分析でイメージの変化を見ることができます。[図表1]ブランドの意味を理解することが、何より重要だと思います。

首都圏在住の20〜50代を対象に行われた瀬戸内の自由連想に関する調査結果。2012年に比べると、2016年度では「わからない」連想がなくなり、「島」のイメージは直島やアートと結びついている

出典:『プレイス・ブランディング:“地域”から“場所”のブランディングへ』若林宏保、徳山美津恵、長尾雅信著(有斐閣)P.178、179

取材・文 初瀬川ひろみ

〈完〉

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』VOL.54の記事を一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2022年12月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。