赤羽 孝太さん

一般社団法人○と編集社 代表理事

1981年長野県辰野町生まれ。首都圏で建築を学び、大学助手、大工、設計事務所を経て独立。2014年に発足した「辰野町移住定住促進協議会」に携わる。2016年には「集落支援員」として辰野町へ拠点を移し、2018年に○と編集社を立ち上げた。町の空き家バンク、シェアオフィスやサイクルステーションの運営から、不動産の管理や仲介、設計施工、ブランディングやデザインディレクションまで幅広く手掛け、企業や地域を再編集する。

巡る楽しさがあれば商店街に閉じた店があってもいい

まちづくりに関わるようになったきっかけは何ですか。

赤羽:2014年、辰野町は500軒以上あった空き家対策として「空き家バンク」を始めるため、官民連携の「辰野町移住定住促進協議会」を立ち上げました。その頃、僕は東京の建築事務所で働いていたのですが、地元にいる叔父から声をかけられて参加したことがきっかけです。2年間は東京から通いながらあれこれ提言をしていたのですが、現地で動く実働部隊がいないのでなかなか進まないというのが実状でした。

プロジェクトを進めるには、プロデューサーやディレクターが必要だと言われますが、ローカルではまずプレイヤーがいません。必要なのはプレイングマネージャーなのです。そこで、自らプレイヤーとして動くため、2016年に町の集落支援員としてUターンしてきました。現在は、○と編集社として空き家バンクの運営に携わっています。

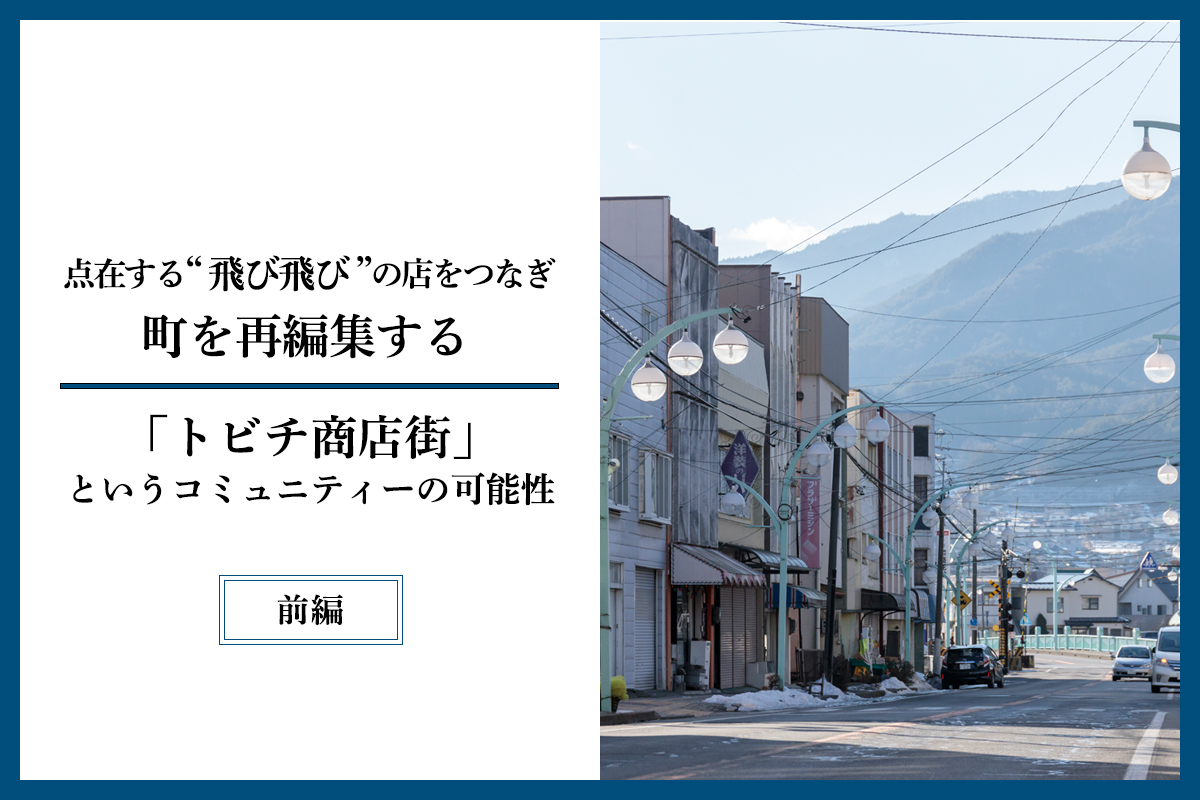

駅前から延びる下辰野商店街のメインストリート。端から端までは歩いて15分ほど。辰野駅が中央本線の主要駅の一つだった最盛期には、200ほどの店舗が軒を連ねたという。トビチ商店街の店舗の多くは、この通り沿いにある。

辰野町の空き家バンクは、登録から1年以内に約8割が契約交渉に至るという高い実績を上げているそうですね。

赤羽:好循環が数字につながるのですが、その循環に入るまでが大変です。空き家バンクの制度を作ればうまくいくわけではありません。それをどう運営、運用するかが大事です。空き家も空き店舗も、100軒あれば100通りの事情があります。同じ制度の中でも100通りの対応が必要になる。オーナーの意向や事情に寄り添いながら、運用の仕方を工夫しています。

制度を作ればよいというわけではなく、物件ごとに個別の対応をすることが好循環を生むポイントなのですね。空き家の数は減っているのでしょうか。

赤羽:契約数が増えても、空き家が増えるスピードには追いつきません。発足当初よりも、空き家の数は増えています。でも、それをネガティブには捉えていません。むしろ、武器が増えていくと思っています。空き家の状況をしっかり把握して、次につなぐ段取りさえできていれば、新しいことや面白い人を引っ張ってくるための武器、つまり選択肢になります。空き家は、大事な地域資源だと考えています。

空き家を地域資源として捉えるというのは、面白いです。そうして空き家バンクを運営する中で、2019年から「トビチ商店街」のプロジェクトが始まっていくわけですね。「点在する飛び飛びの店をつなぐ」というトビチ商店街の発想は、どのように生まれたのですか。

赤羽:帰ってきて下辰野商店街に事務所を構えたのですが、初めて商店会の集まりに出たとき、こちらはこれからよろしくお願いしますと言っているのに、店主たちがどう店を閉めるかを話し合っていたんです。衝撃でした。商店街の活性化というと、シャッターを開けることを正義とするところがあります。でも、何十年もここで商売をやって、十分地域を支えてきた高齢の人たちに店を続けろとは言えません。だったら、飛び飛びのままでいいんじゃないかと思ったのです。

商店街の本質的な価値は巡って楽しいことです。それを取り戻せばいいと思いました。ひとつの通りに商店が軒を連ねていなくても、こだわりを持っている店主同士がお互いの店を紹介し合えば、ちょっと離れた里山にあるお店でもゆるくつながってコミュニティーができる。これからの商店街はショッピングストリートではなく、コミュニティーになる。トビチ商店街は、そのようなある種の概念としての商店街です。

新しい店を、地域にソフトランディングさせる工夫

トビチ商店街で新しく生まれたお店は、昭和の時代に建てられた店舗のレトロな雰囲気や看板をそのまま生かして、リノベーションしていますね。それが商店街に独特の空気感を生み出していますが、どんな狙いがあるのでしょうか。

赤羽:僕たちがやっている会員制のシェアスタジオ「STUDIOリバー」は、元々そこにあった「リバー洋装店」から名前をもらってつけました。地域の名物おばあちゃんがやっていた評判のラーメン店「宝来軒」の空き店舗をリノベーションして、これから多国籍料理の店を始める人も、おばあちゃんの許可を得て名前を引き継ぐと言っています。あの「宝来軒」でお店を始めましたと言えば、地域の人はみんなわかります。

自家焙煎のコーヒースタンドやセレクトショップが入っているお店は元「春日薬局」で、看板は外しましたけど今もうっすらと跡が残っています。そういうものを引き継いで、町の文脈を生かしながら次につなげていけるのが、リノベーションの最大のメリットです。そうすることで、地域の人たちも受け入れやすくなります。

栄えていた時代の商店街の面影を伝えながらじっくり物件を見てもらって、建物との出会いを感じた人をおつなぎしたいと思い、定期的に「休眠不動産見学会・相談会・まちあるき」というイベントも開催しています。

左/左端の一棟は、赤羽さんが一番初めに手掛けたSTUDIOリバー。赤羽さんの設計事務所やコワーキングスペースなどになっている。

右/春日薬局の跡地にコーヒースタンドやクリーニング店、ショップやギャラリーが入るEquinox STORE(イクイノックスストア)。

「休眠不動産見学会・相談会・まちあるき」に参加される方は、辰野町でお店を出したいという希望を持っている方ですか。

赤羽:「休眠不動産見学会・相談会・まちあるき」は、物件紹介ではなく、それぞれの空き家や空き店舗が持つストーリーを伝えながら、町そのものを知ってもらうための企画です。ですから、もちろんお店の物件を探している人も来ますが、まち歩きが好きだという人も来ます。面白そうだから参加するという、地域の人もいらっしゃいます。参加者によって、話す内容も変わりますし、全く違うまち歩きになります。

年に6回開催するのですが、参加希望者がいなくても催行します。役場の空き家バンクの担当者と僕だけで町を2時間歩く。それは、僕自身が町を知る時間になります。あえて通ったことのない道を歩いて、空き家を見つけると近所の人に事情を聞いて情報を仕入れたりします。

空き家バンクの成約物件を安価でリノベーションする「DIY改修イベント事業」も、とても面白い取り組みだと思います。中でも、開業までの時間は短い方がいいという常識にとらわれず、むしろ時間をかけることで地域との接点やファンをつくるという発想は、目から鱗でした。

赤羽:参加者を募ってみんなでリノベーションをするDIY改修イベントは、改修費用を安く抑えられるだけでなく、参加してくれた地域の住民などたくさんの人とつながりがつくれます。DIYは時間がかかりますが、逆にそこが良いところ。都会と違って家賃が安いですから時間がかかっても大きな出費にはならず、むしろ長期でやることで地域との接点が増えていきます。

そうすると、地域に対してソフトランディングできるのです。

お店の場合なら、手伝ってくれた人は開店前からファンになります。里山の物件をDIYでリノベーションして始めたマクロビオティックのお菓子屋さんは、オープン時点で約250人のファンができていた。町の中心部から離れているにもかかわらず、いつもたくさんのお客さんが来ています。

DIY改修イベント事業の参加者。基礎工事を担当する地元工務店のメンバーの中には、町外からの移住者も。兵庫県でまちづくりに携わる親子連れの参加者や地元の学生、子どもたちは、ペンキ塗りを手伝っていた。

聞き手 松本阿礼/聞き手・文 初瀬川ひろみ

写真 徳山喜行

〈後編に続く〉

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』VOL.55掲載のためのインタビューを基に再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2023年3月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。