以前から広がり始めていたものの、コロナ禍によってさらに脚光を浴びることとなった「移動販売」。駅消費研究センターでは、お客さまを待つのではなく“会いに行く”ことのできる「移動販売」を、多様な顧客と関係を深めるための新たな顧客接点と考え、その現状と今後に注目しています。時代の動きをいち早く捉え、日本最大級のモビリティビジネス・プラットフォーマーとして急成長を遂げる、株式会社Mellowにお話を伺いました。今回はその前編です。

株式会社Mellow

15年以上にわたり延べ1000店以上のフードトラックと関わり、1000件以上の屋内外フードエリアの企画・運営業務に携わってきた石澤正芳氏を中心に、2016年に創業。日本最大級のモビリティビジネス・プラットフォーム「SHOP STOP」を展開し、フードトラックを中心とした移動型店舗と空きスペースのマッチングを行う。SHOP STOPの営業場所は、オフィス街を中心に、マンション、大学、病院、物流倉庫、建設現場など、さままざまな場所へと広がりを見せている

多様な商材をカバーする移動型店舗のプラットフォームへ

ビルの空きスペースとフードトラックをマッチングする、日本最大級のフードトラック・プラットフォーム「TLUNCH(トランチ)」を提供してきた株式会社Mellow(メロウ)。2016年の設立以来、累計流通総額35億円以上という急成長を遂げ、首都圏、関西、福岡エリア345カ所で、フードトラックを中心とした1000店舗(2020年12月現在)と提携。オフィスビルや大学、物流倉庫等さまざまな場所で、個性豊かなお店のこだわり料理などを気軽に楽しめるスペースを展開しています。

コロナ禍で外出自粛が続きオフィスでの需要が落ち込んだ2020年4月には、いち早くマンション向けに「おうちでTLUNCH」をスタート。開始からわずか2カ月で、3万食以上を提供したといいます。TLUNCHがビジネス街での需要に応えたランチ営業に特化してきたのに対し、マンションという場所柄、ランチだけでなく夜の時間帯や食材販売のニーズもあったため、営業時間を延長したり、ご飯なしで総菜のみを提供したりと、臨機応変に対応しました。

住民からは、「忙しいとき、家の目の前ですぐにご飯が買えて助かった」「家では作らない料理を食べられる」「気分転換になった」といった声が寄せられるなど、非常に好評を得たそうです。そして6月には、それまで展開してきたTLUNCHを、あらゆる移動型店舗に対応する「SHOP STOP」へとアップデートしたのです。

「以前から、朝のカフェや夜の居酒屋業態、マッサージモビリティなどもテスト的にやってみたことがあり、ランチ以外の時間も、フード以外の業態も広く活用できるブランドにしていきたいという思いがありました。また、ランチ以外の時間帯になるとただの空きスペースに戻ってしまうこともこれまでの課題でした。常に店舗を展開することによって、『あの場所に行けば何かある』とユーザーに認知してもらい、移動型店舗の停留所という、場所にひもづくブランドとして定着することも目指しています」と広報担当の小関真裕美さん。

SHOP STOPは、まさにショップの停留所。そこで待っていれば、おいしい料理や食材、雑貨やマッサージまで、さまざまな店がやってくる。「なんでもない場所を、うれしい場所に。」というコンセプトの通り、オフィスでもマンションでも、都心部でも地方でも、お店が自由に動き回ってその場所に新たな価値を生み出します。

このアップデートの背景には、これからのMaaS(Mobility as a Service)普及社会、スマートシティ時代を見据え、フードトラックに限らない多様な事業者と連携し、ショップ・モビリティ(※)化を進めていきたいとの構想があったそうです。Mellowはモビリティ(移動)ビジネスのプラットフォーマーとして、企業間の垣根を越えてさまざまな小売・サービスのモビリティ化の推進を目指しているのです。

※ショップ・モビリティ……車両の配車やマネジメントをデジタル上で運用管理し、アプリケーションを使って情報発信を行う、次世代移動型店舗のこと。業態はフードトラックをはじめ小売店、サービス提供店などさまざま(Mellowの定義による)

利用者の需要に合わせてさまざまな店舗を届ける

さらに、SHOP STOPへのアップデートに伴ってスタートしたのが、豊洲市場の仲卸が直送する鮮魚の移動型店舗です。「フードトラックだけでなく魚屋さんや八百屋さんにも来てほしい」との声が上がっていた大型マンションなどの住宅地で展開し、今後はベーカリーや青果店、生花店、フレグランスショップなども加わっていく予定だといいます。「毎日違う専門店が来てくれる」というこれまでにないショッピング体験の提供は、移動型店舗だからこそできること。

小関さんは、「利用者の需要に合わせて柔軟に店舗を変えられるのは、何よりの強みです。コロナ禍で露呈した、固定店舗でやり続けるリスクも低減できます。新しい店舗ビジネスの形として、さまざまな場所に広げていきたいと思っています」と話します。

2020年6月、新たな販路開拓に挑戦する豊洲市場仲卸業者とMellowがタッグを組んでスタートした、鮮魚移動販売の様子

コロナ禍で医療現場が疲弊していた2020年5月〜8月には、「モビリティで医療従事者支援〜フード&シェルタープロジェクト〜」も実施しました。感染者を受け入れている病院等の医療機関へ、フードトラックによる食事の無償提供を行ったのです。

Mellowが2019年に結成したボランティア組織「フードトラック駆けつけ隊」へ、企業からの協賛によって材料費を賄い、実現したプロジェクトでした。医療従事者からは、「精神的に辛い中で、出来たての温かいものが食べられて幸せだった」「フードトラックの方に頑張ってくださいと声を掛けられて、また頑張ろうと思えた」など多くの喜びの声が寄せられました。プロジェクト終了後、「有料でいいので、今後も来てほしい」という要望に応える形で営業を続けている所もあります。

オフィス街、住宅街に続き病院へと活動の幅は次々に広がり、さらに、現在は地方自治体との連携も進んでいるそうです。公共スペースの有効利用や街のにぎわい創出、商業機能低下地域への対応や住宅団地再生など、Mellowのモビリティビジネスはさまざまな地域課題に応えようと模索しています。

集客の肝は、移動型店舗の配車コントロール

各スペースへのフードトラックなどの配車スケジュールは、今のところプログラムにより自動化されたものではなく、そのスペースに出店を希望する事業者の中から随時Mellowがセレクトして組んでいます。曜日ごとにフードトラックが入れ替わるように配車をコントロールし、飽きの来ないランチを提供することが、オフィス街で定着したポイントの一つだそうです。

「たとえ人通りの多い良い場所でも、毎日同じ店が同じ場所にいるとだんだん売れなくなってくるので、事業者には毎日違う場所を提供します。毎日違うお店が来れば、お客さんも飽きずにその場所に通い続けられる。こうすることで、場所も価値を確保することができます」

また、SHOP STOPのアプリを使えば、ユーザーはいつ・どこに・どんな店が来るのかがひと目で分かり、支払いにはQRコード決済が利用できます。アプリはTLUNCHでも既に提供されていましたが、今後多彩な購買データがさらに蓄積されていけば、場所や時間帯ごとの販売状況がより詳細に分析できるようになり、配車スケジュールの自動化も可能になります。将来的にはオンデマンドでサービス提供を行い、事前予約決済なども可能にしていく予定だそうです。

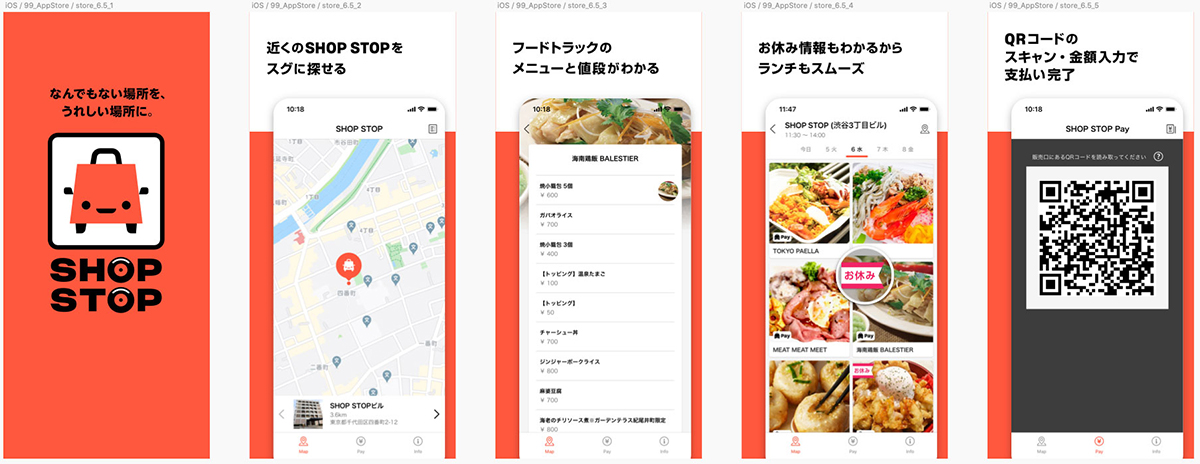

2020年6月に運用開始したSHOP STOPアプリ。SHOP STOPの場所、店舗のお休み情報、フードトラックのメニューなどがひと目で分かり、QRコード決済も可能

取材・文 初瀬川ひろみ

<後編に続く>

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.46掲載の記事を一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2020年12月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。