○○離れする若者…とはよく言われますが、移動も例外ではありません。「Move Design Lab VOL.2」でご紹介しましたが、20代は移動回数が少なく、「ひきこもり」自覚のある人が多くなっています。どうすれば、若者たちの移動を活性化することができるのでしょうか? 今回は彼らの外出実態と移動の意識に追り、ヒントの一つを探りました。

「ひきこもる」若者たち。若者の移動の少なさという社会問題。

去る2017年12月、「MOVE実態調査2017」より、生活者の移動実態や、スマートフォンによる「ファーストプレイス化」※1についてご紹介しました。

※1 「ファーストプレイス化」とは、これまで、外出しなければできなかったこと、例えば、仕事や学習、買い物、娯楽などが、外出せずに在宅のままできてしまう状態を指します。

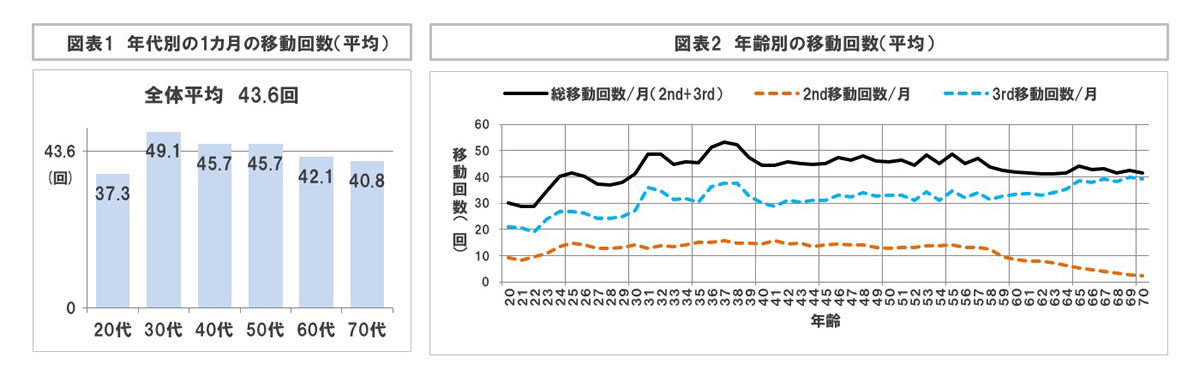

そこから見えてきたものは、20代の移動回数の少なさ。なんと、70代よりも少ないという結果でした(図表1、図表2)。

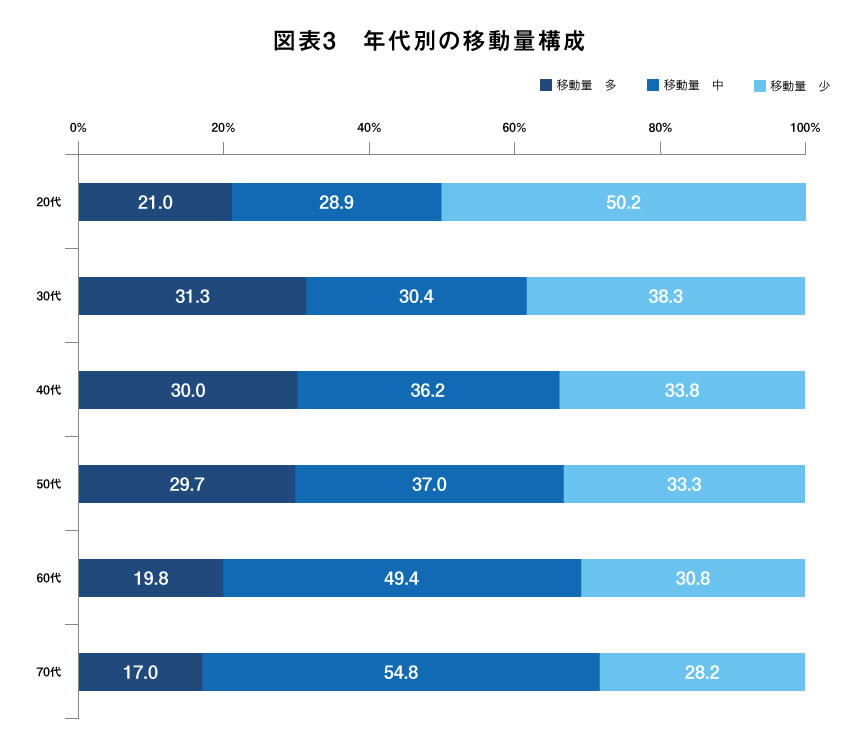

上記は平均値ですが、移動回数が多い人・少ない人の構成はどのようになっているのでしょうか。移動回数を、3rd移動の多少で3つ(移動量「多」「中」「少」)に区分し、年代別に移動量の構成を見てみました。

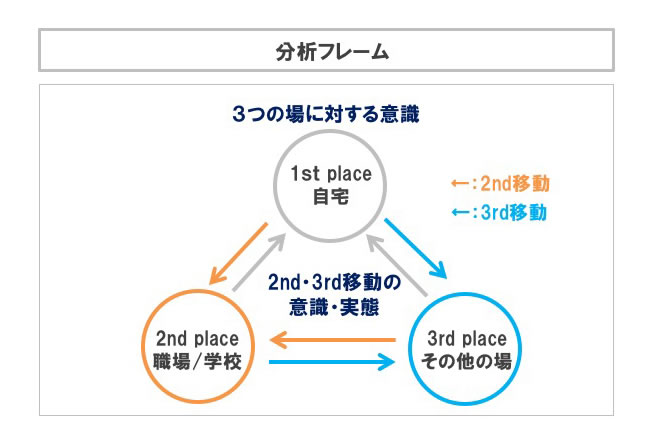

※注)生活の場は、自宅すなわちファーストプレイス、職場や学校といったセカンドプレイス、それ以外の場所であるサードプレイスの3つに分類することができます。セカンドプレイスに向かう移動を「セカンド移動(2nd移動)」、サードプレイスに向かう移動を「サード移動(3rd移動)」と定義し、3つの場と、それらの場をつなぐ2つの移動それぞれについて、行動・意識を詳細に聴取しています。

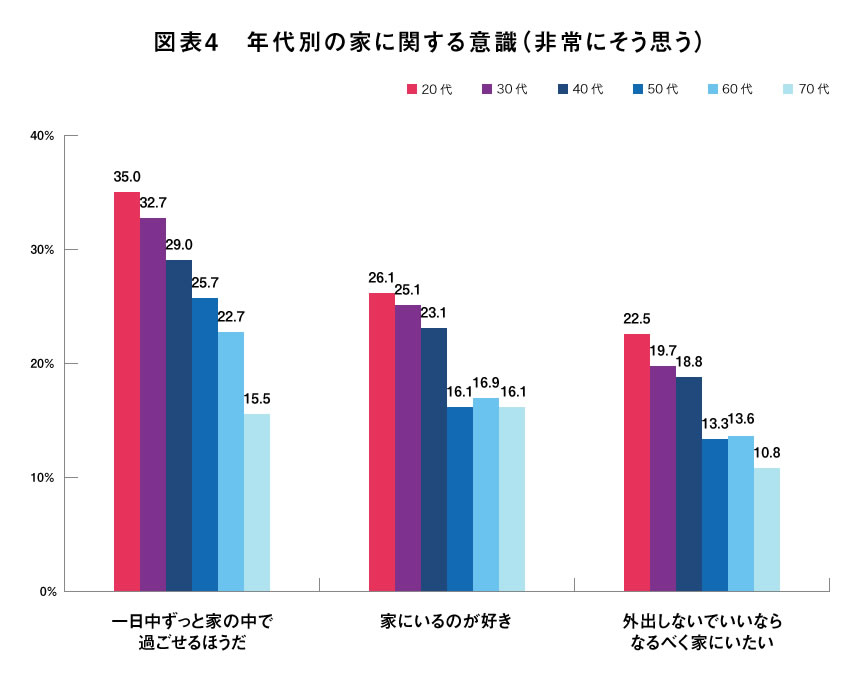

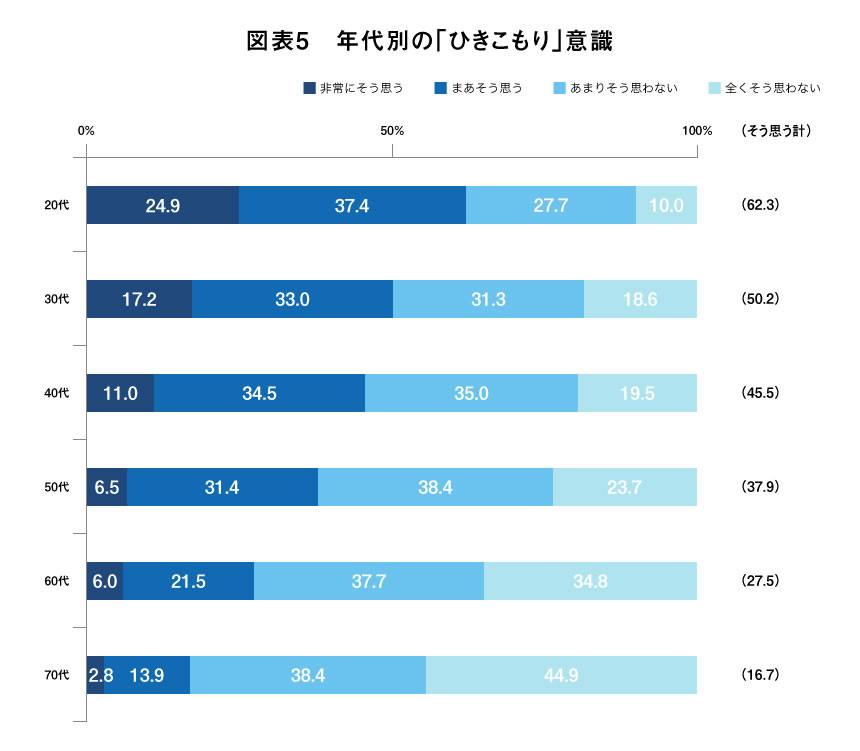

また、今の20代は家にいることを好む傾向にあり(図表4)、さらに「ひきこもり」自覚のある人の方がマジョリティとなっています。「自分はどちらかといえば『ひきこもり』だと思う」※2という質問に対しては、20代のほぼ4人に1人が「非常にそう思う」、6割強が「そう思う」(「非常にそう思う」・「まあそう思う」)と答えています(図表5)。

こんなにも若者が移動をせず、不活発のままでよいものでしょうか。私たちMove Design Lab (MDL)では、若者の移動の少なさを社会問題として捉え、どうすれば若者の移動を活性化できるのか考えていきたいと思います。そこで、今回は、若者の移動の実態と意識をさらに探ってみました。

遊びに出ない若者たち。「おこもり派」の若者たち。

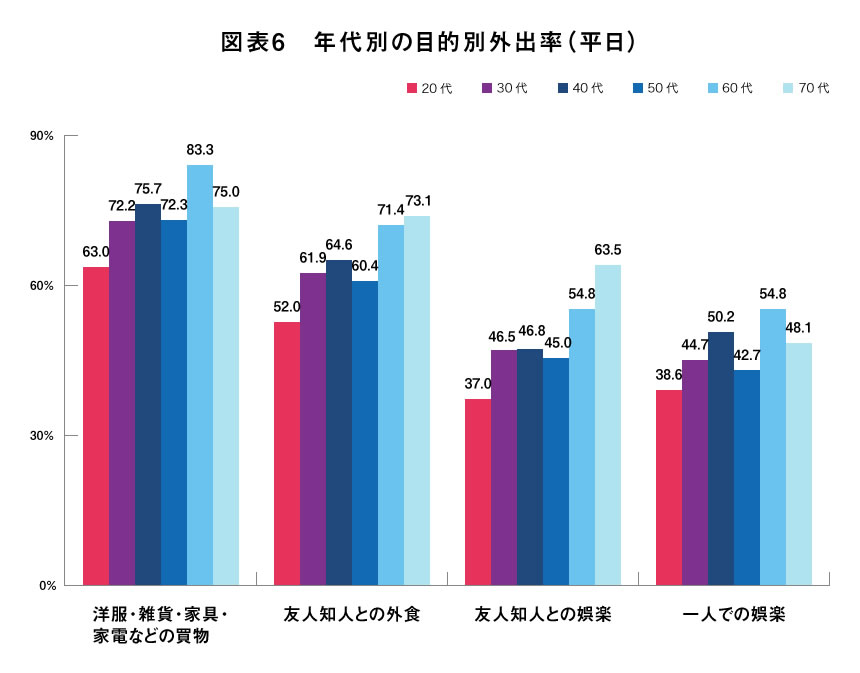

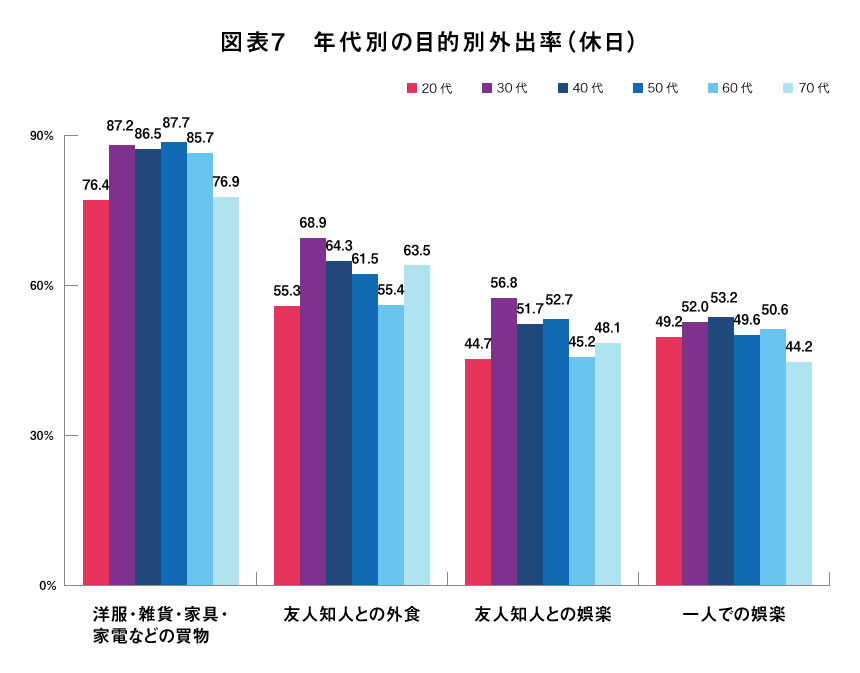

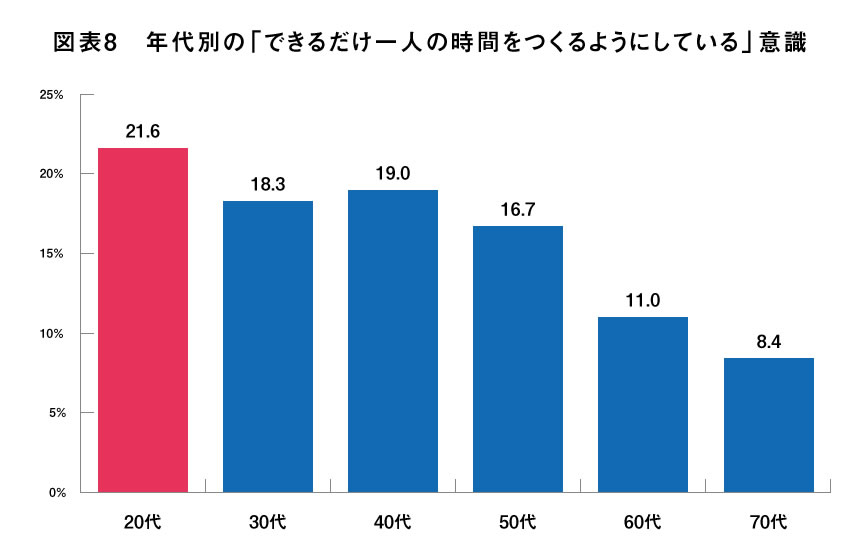

まず、移動を目的別・年代別に見てみました(図表6、図表7)。すると、若者は、平日の「洋服・雑貨・家具・家電などの買物」「友人知人との外食」「友人知人との娯楽」「一人での娯楽」のいずれも少なくなっていました。特に、平日の「友人知人との外食」が30~50代よりも約10pt、60~70代と比較すると約20ptも少なくなっていました。言ってみれば、飲みにケーションが減っているということ。20代は他年代に比べて、平日は遊んでいない様子が見えてきました。若者は、平日は仕事に集中しなければならず、遊べないのも仕方ないか…と思いきや、休日も驚く結果でした。やはり平日同様、他年代より外出率は少ない様子。休日の「洋服・雑貨・家具・家電などの買物」「友人知人との外食」「友人知人との娯楽」はもっとも多い年代のスコアより約10ptほど少なくなっていました。なんと、60~70代よりも少ない項目もあります。一方、「一人での娯楽」は20代も他年代と変わらない実施率でした。若者たちは、まったく出かけないというわけではなく、一人でのおこもりを楽しむ「おこもり派」となっているようです。実際、生活意識について見てみると、一人の時間をつくるようにしている人も他年代より多い様子でした(図表8)。

20代の移動活性のヒントはスマホの使いこなし?

最後に、移動量別の移動に関する意識について、20代の特徴を見てみたいと思います。

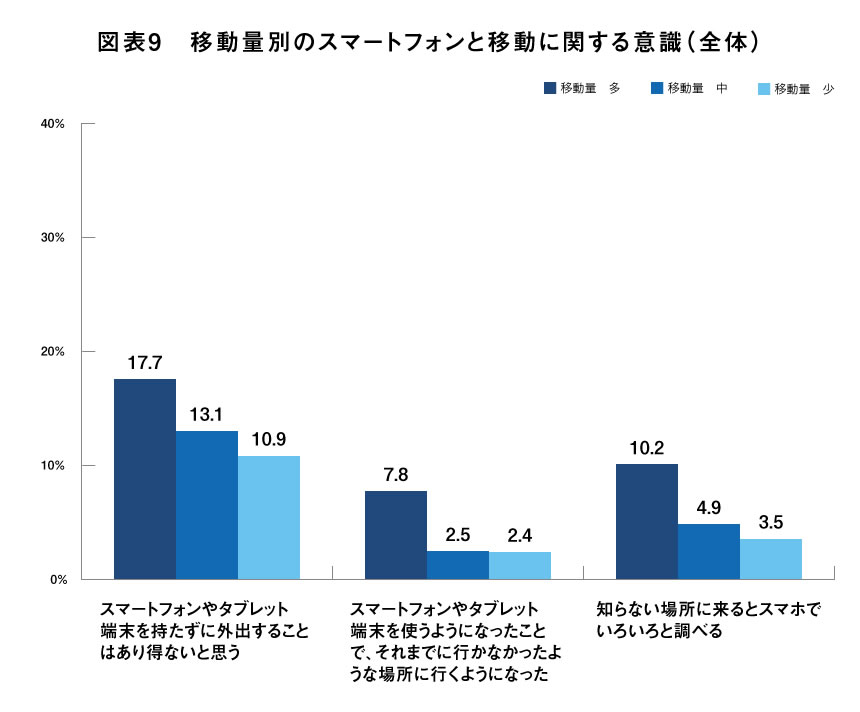

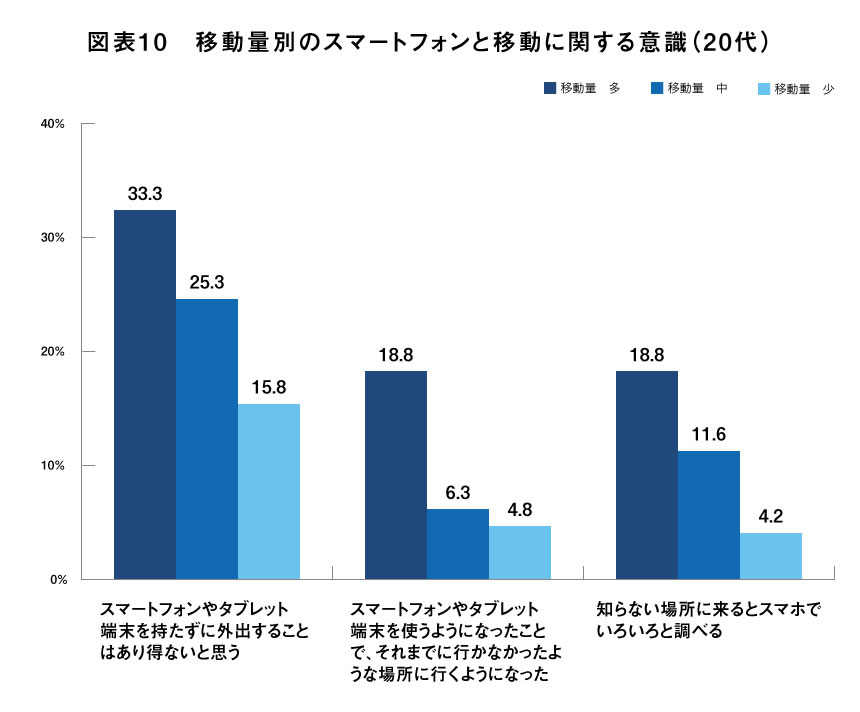

全体の結果と比較すると、20代では、移動量が多いほどスマホを使いこなして移動の幅を広げている様子がうかがえます。移動量と情報リテラシーとは相関するのかもしれません(図表9、図表10)。

移動は、生活行動の一つという見方だけではなく、生活全般のアクティブさや、人との交流・交際、情報感度といったものの指標となることも見えてきました。

MDLでは、これからも移動、とりわけ若者の移動に注目していきます。

五明 泉 Move Design Lab代表/恵比寿発、編集長

1991年jeki入社。営業局配属後、通信、精密機器、加工食品、菓子のAEを歴任、「ポケットモンスター」アニメ化プロジェクトにも参画。2014年営業局長を経て2016年よりコミュニケーション・プランニング局長。