変わりゆく生活者の移動の実態を考察し、“新しい移動”について構想するプロジェクト、Move Design Lab(MDL)は、今の生活者の移動行動・移動にまつわる意識をつぶさに把握する「MOVE実態調査2017」を実施しました。独自フレームに基づく調査設計・分析から得られたポイントをご紹介します。

移動を目的となる「場」で区分する

はじめまして。Move Design Lab(MDL)の彦谷です。

「MOVE実態調査2017」は、“新しい移動(MOVE)の創発”を狙うMDLの、最初の研究活動になります。VOL.1の記事で触れた通り「移動減少社会」への移行が顕在化してきた今、生活者は何を思い、その結果どんな移動をしているのか、移動の真実を探る調査を実施しました。

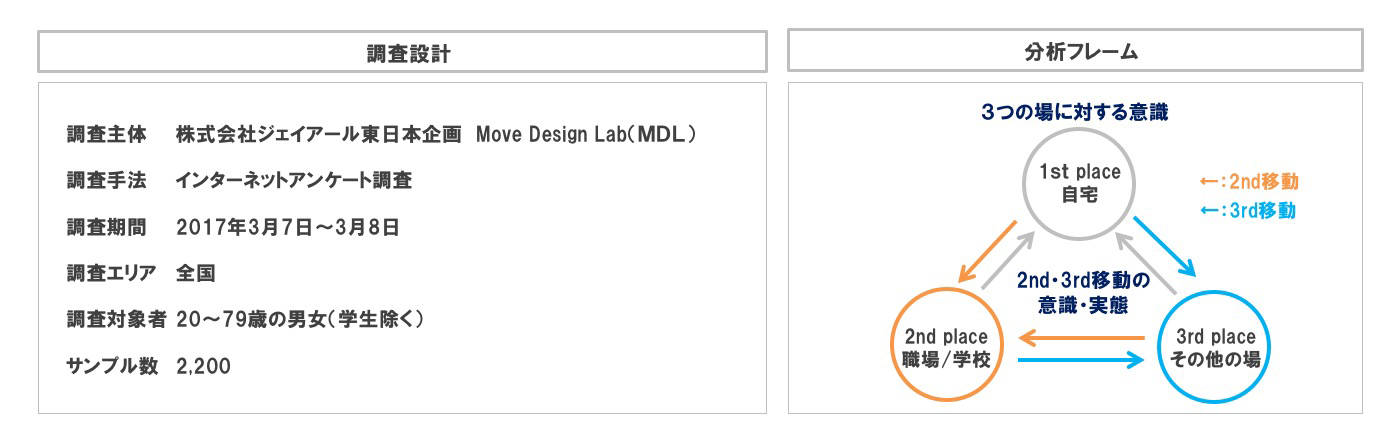

今回の調査では、移動を独自のフレームで捉え、設計・分析を行いました。

移動が日常の行動として当たり前ではなくなってきたときに、どのような移動に個々人の価値観が反映されるのか。移動とは「場」と「場」の往来であり、目的となる「場」によって量・質が異なるのではないか、と考えました。

生活の場は、自宅すなわちファーストプレイス、職場や学校 といったセカンドプレイス、それ以外の場所であるサードプレイスの3つに分類することができます。セカンドプレイスに向かう移動を「セカンド移動(2nd移動)」、サードプレイスに向かう移動を「サード移動(3rd移動)」と定義し、3つの場と、それらの場をつなぐ2つの移動それぞれについて、行動・意識を詳細に聴取しました。

調査は、学生を除く全国の20~79歳の男女を対象に実施しました。

70代よりも外出をしない20代

今回の調査では、年齢別の移動回数の違いが明らかになりました。中でも特筆すべきは20代の移動回数の少なさです。

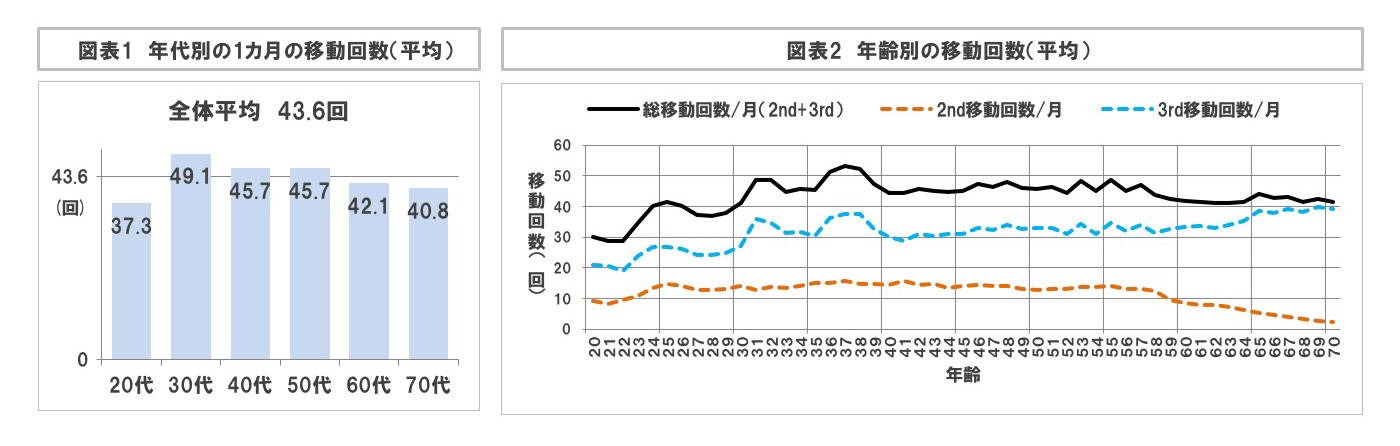

目的(通勤、買物、外食、散歩等)ごとの移動回数を合算した生活者の1カ月の移動回数は平均43.6回、単純計算で1日あたり1.4回程度になります。年代別にみると、もっとも移動回数が多いのは30代で、1カ月あたり49.1回です。

そして、もっとも移動回数が少ないのは20代なのです。20代の1カ月の外出回数は37.3回で、70代の40.8回を下回っています。今回の調査では、通院も外出としてカウントしていますが、60代や70代で、その回数が突出して高いということはありませんでした。(図表1、図表2)

今の20代が30代になったときに、移動回数は今の30代の水準を維持できるのでしょうか。

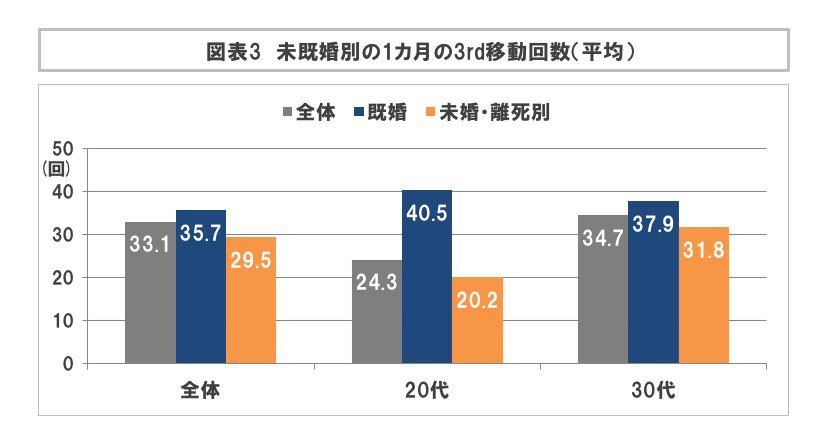

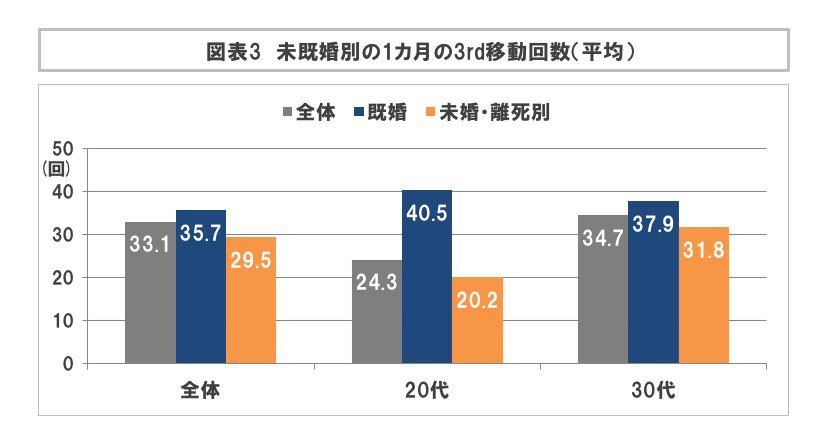

マクロなトレンドである未婚化・晩婚化も、移動に影響を与えていくと考えられます。20代、30代においては、未婚者(離死別の結婚経験者を含む)よりも既婚者で移動回数が多く、未婚化・晩婚化が進むことで、今後は30代の移動も、今よりも減少することが懸念されます。(図表3)

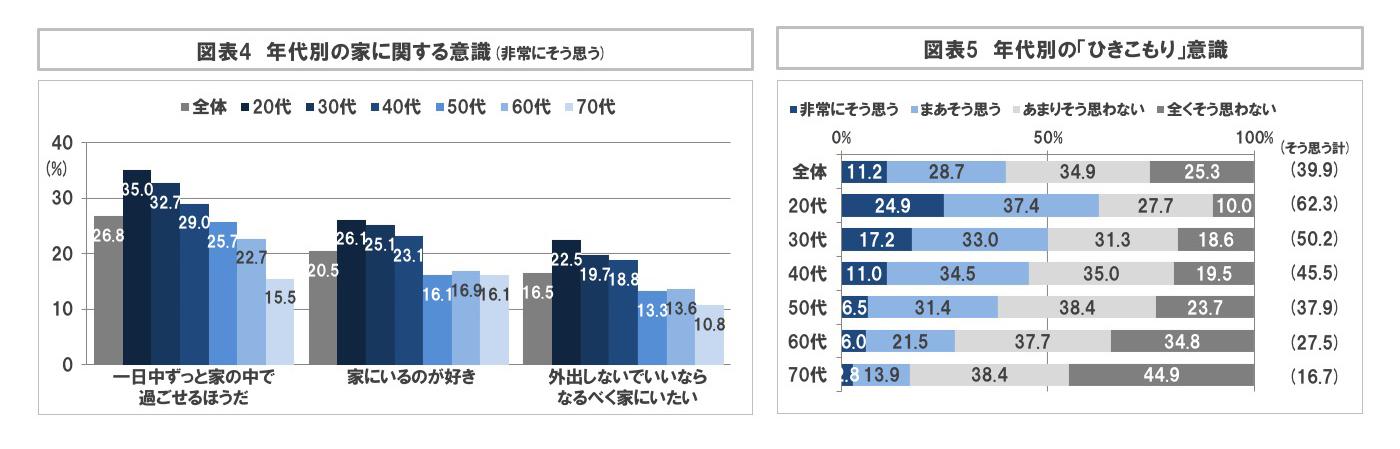

また、今の20代は、家にいることを好む傾向があります。「外出しないでいいならなるべく家にいたい」という質問に対して、20代の2割強が「非常にそう思う」と答えています。さらに、「自分はどちらかといえば「ひきこもり」だと思う」※という質問に対しては、20代のほぼ4人に1人が「非常にそう思う」、6 割強が「そう思う」(「非常にそう思う」・「まあそう思う」)と答えています。「ひきこもり」という言葉の捉え方が、年代間で異なるものになっていると考えられるものの、もはや、20代では「ひきこもり」自覚のある人の方が、マジョリティなのです。(図表4、図表5)

※ここでの「ひきこもり」とは、回答者の認識にもとづくもので、厚生労働省が「ひきこもり」と呼んでいる「仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、6か月以上続けて自宅にひきこもっている状態」とは異なります。

インターネット及びスマートフォンの普及に伴うファーストプレイス化

家にいることを好む意識には、インターネット及びスマートフォンの普及が影響していると考えられます。これまで、外出しなければできなかったこと、例えば、仕事や学習、買い物、娯楽などが、外出せずに自宅にいたままできてしまう「ファーストプレイス化」が起こっています。

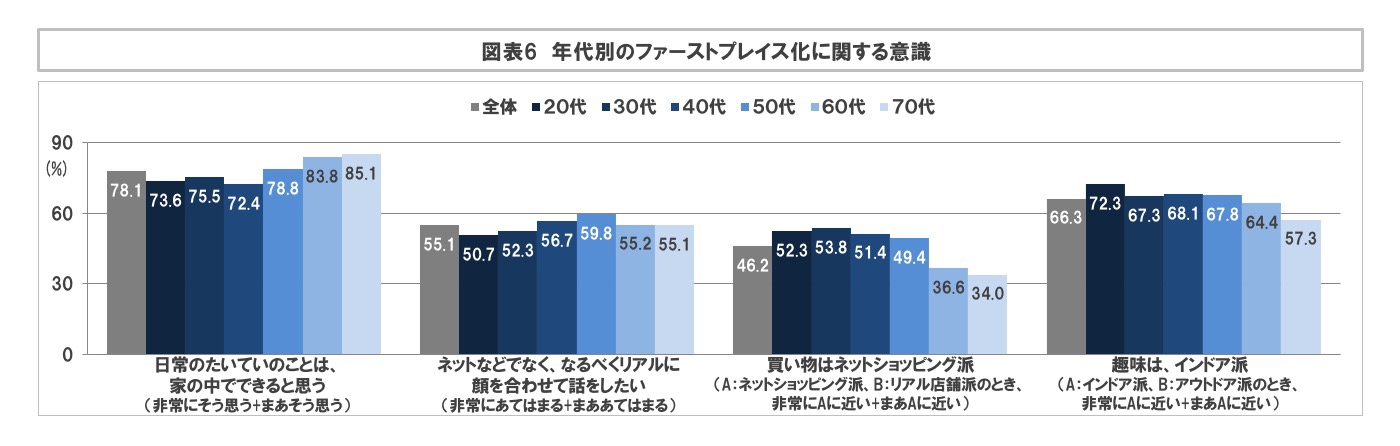

生活者の約8割が、「日常のたいていのことは、家の中でできると思う」という質問に対して、「そう思う」と回答しています。ネットショッピングや人とのコミュニケーションについては、既にネット派とリアル派が拮抗している状態で、若い層ほどネット派が優勢になっています。(図表6)

必要に迫られて行う移動の減少は、移動をするということが個人の選択になってくる、ということでもあります。移動は、より個人の意識が反映されたものになっていく、ということです。

スマートフォンが生む新しい移動の兆し

移動が減少していきそうだ、という話ばかりをしてきましたが、調査から、これからの新しい移動の兆しも見えてきました。「ファーストプレイス化」を牽引しているスマートフォンは、新しい移動も生み出しているようです。

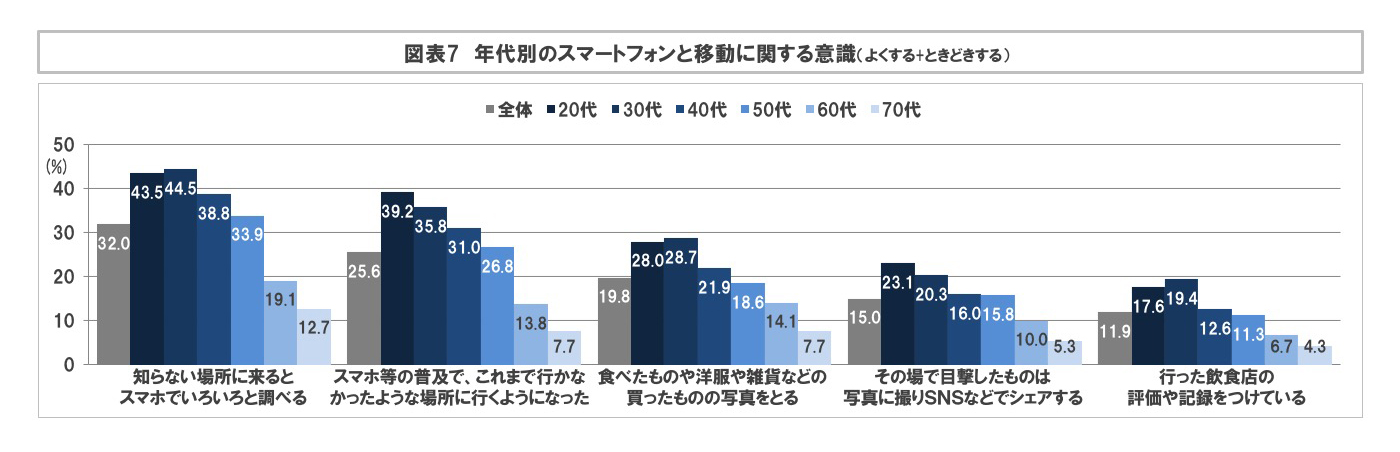

生活者の約4人に1人が「スマホ等の普及で、これまで行かなかったような場所に行くようになった」と回答、その比率は20~30代では約4割にのぼります。また、「知らない場所に来るとスマホでいろいろと調べる」という行動も、20~30代では4割を超えています。

仕事などで初めて訪れた街で、評判のお店をその場で検索して行ってみる、といった経験のある方は、多いのではないでしょうか。「その場で目撃したものは写真に撮りSNSなどでシェアする」という行動は、20~30代では2割を超えており、SNSにあげるネタを求めて話題のスポットに行く、といった行動も想像できます。(図表7)

スマートフォンの活用によって、新しい移動が生まれ、移動先で更に新しい移動が生まれると同時に、移動は単に「場」と「場」の往来という以上の価値を持つものになってきている、移動の質の変化も感じられる結果となりました。

今回は、生活者全体の傾向と、主に年齢を切り口とした分析結果を紹介しました。

今後も、移動という視点から社会や生活者を捉えた活動をレポートしていきます。

五明 泉 Move Design Lab代表/恵比寿発、編集長

1991年jeki入社。営業局配属後、通信、精密機器、加工食品、菓子のAEを歴任、「ポケットモンスター」アニメ化プロジェクトにも参画。2014年営業局長を経て2016年よりコミュニケーション・プランニング局長。