SCが地域の人たちの知財を発掘して地域文化を発信する拠点に

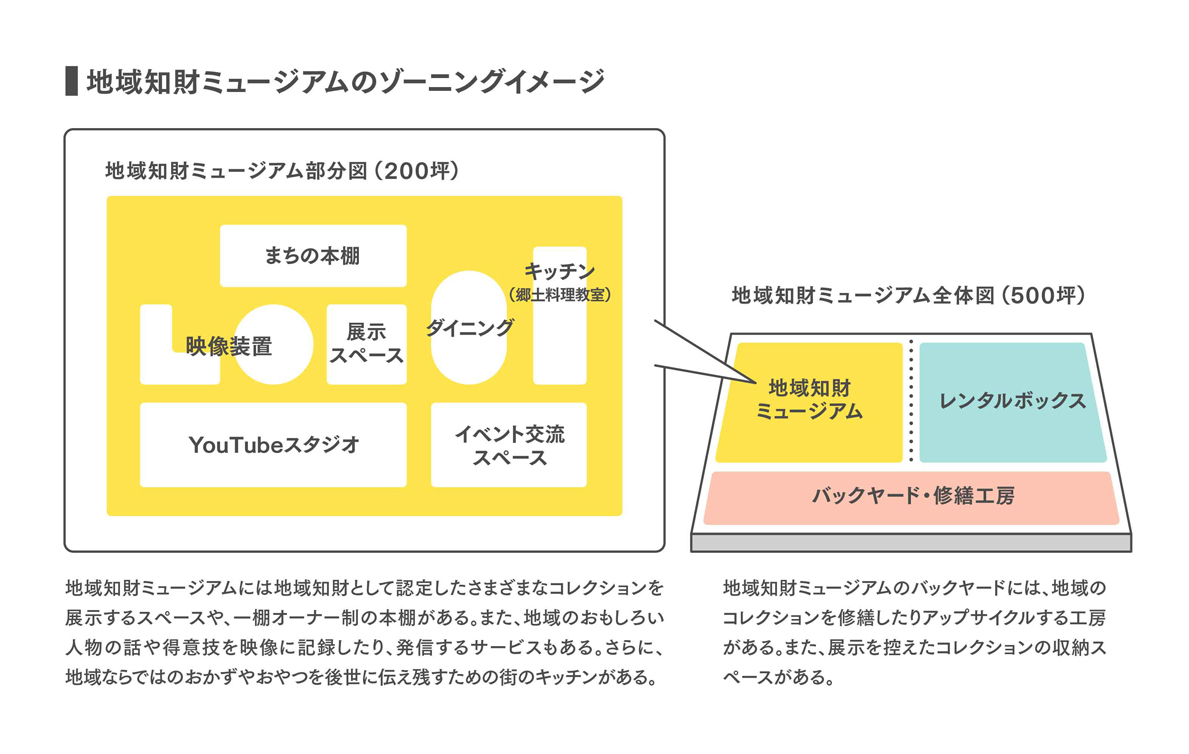

村井:前編で地域の人が参画・発信する図書館の事例についてご紹介いただきました。ちなみに未来SC研究所では、同様に地域の人たちの知恵や知識、特技などを発信、共有、交流する場として、地域知財ミュージアムというものを提唱されていますが、ここではどのような情報発信を想定されているでしょうか。

岡本:これまでメディアは有名人を番組に登用することで、視聴率を稼いできました。しかし最近では、現場にカメラを据え、そこで起きるさまざまな人間模様を定点観測するドキュメンタリー番組などが人気です。このように今は、日常風景の中に垣間見える普通の人々の生きざまが面白いという時代に突入しているのです。その上で、地域知財ミュージアムの話をすると一棚オーナー制の本棚を設けたり、地域の人の知恵、トリビアでもいいのですが、そうしたものを未来に継承していけたりするようなものがあるといいのではないでしょうか。

山田:私たちは、モノを作ることだけが文化ではなく、モノをつくる人が文化の基本と捉えています。そういう意味では、地域で面白い人を発掘すれば、たくさん出てくるはず。地域の過去の歴史や遺産でなく、今地域で生きているユニークな人にスポットを当てる。考古学でなく考現学の立場でSCが取り組む。そういう人たちが地域での新しい文化の形として情報発信していくための基地としてSCがあるといいですね。

岡本:例えば、おばあちゃんの手料理やレシピ、その土地ならではのおやつのような食の情報こそ、地域の知財だと考えています。そうした地域独自の食を基軸とした、ローカルツーリズムも成り立つのではないでしょうか。販路開拓やマーケティング、地域の特色を背景としたブランディングなど、地域商社機能を強化して、地域知財ミュージアムの中で生まれた優れたレシピを商品化すれば、SCの自主事業として全国的に展開することもできます。

村井:非日常ではなく異日常といって、地域を訪れてその地域ならではの日常を味わうことが注目されているようですね。

山田:今までSCや百貨店では、非日常を体験できることがウリでした。でも私はいろいろな文化や人から日常の中の多様性を発見して、それをお客様に伝えていく。それこそが新しいSCで行うべき仕事だと思います。全国チェーンの店と提携するのではなく、例えば地域知財ミュージアムの中に田舎のおばあちゃんの手作り料理コーナーのような場所をもっと増やしていくといいのではないかと思います。

顧客の地域コミットメントを高めるための会費

村井:地域知財ミュージアムでは、賃料外収入の一環としてミュージアムを利用してもらう会員から会費を得るという発想もあります。SCが顧客から会費を得ることは、実際には難しいところもあるでしょうか。

山田:その会費がSCにとってどんな価値があり、お客様にどのように還元されるのか、会費の用途や理由をきちんと伝えれば理解していただけます。この考え方を地域に広げてみるのも面白いと思います。会費を払うことでSCにも貢献しているし、地域にも貢献しているといったシビックプライドに繋がるような形で会費をいただくのです。

岡本:会費の用途を公開するのはいいですね。例えば、こども食堂の維持費に使うなどの形であれば、地域に貢献しているという実感が得られやすいはずです。

村井:応援消費なども利他や共感といった動機が言われていますが、SCに会費を払うことが地域貢献につながるのはいいですね。SCが地域へのコミットメントを高めるための受け皿になれたら理想的ですね。

「自分ごとと社会ごと」が無理なく調和する場に

村井:お話を伺って、地域の持続可能性が問われる中で、SCが地域の共助を促すハブになったり、利他的な行動を起こすきっかけを提供できたりすればよいと感じました。きっかけづくりをする上で何かポイントはありますでしょうか。

山田:SCに限って言えば、他人に利益を与えることだけでなく、そのことを通して自分もより多くの心の充足を感じてもらえるようなことが望ましいですね。

岡本:言い方を変えれば、「自分ごとと社会ごと」が無理なく調和できること。苦労してボランティアをするとか、社会貢献のために自己を犠牲にするとか、そういうことではありません。地域や社会のためになっているが、自分が本当にやりたいことであり、自分にしかできないことを心から楽しんでやる。そのような「自分ごとと社会ごと」をぴたりと一致させることが大切で、それを見つけることをSCがサポートできればよいと考えています。

村井:地域知財ミュージアムで地域のおばあちゃんのおやつをアピールするというお話がありましたが、SCの存在を通じておばあちゃんの自己実現がかない、さらに地域や食文化が持続可能になると素敵ですね。

本日は貴重なお話をありがとうございました。

次回以降も、さまざまな識者や実務家の方へのインタビューをお届けします。「未来の商業施設ラボ」は生活者の視点に立ち、未来の暮らしまで俯瞰していきます。今後の情報発信にご期待ください。

構成・文 松葉紀子

山田 宗司

未来SC研究所主宰。日本SC協会近畿支部・SC研究会座長。福井県産業政策課・SC研究会委員。NPO法人トムネット理事。箕面自由学園理事。福井県企業誘致アドバイザー。前・日本SC協会調査研究委員会委員長。国鉄入社後、JR西日本へ転籍。旅行業本部国内旅行課長、神戸支店長、京都支店長を経て、JR西日本ファッショングッズ(株)を設立、駅やSCに「episode」など10ブランドの服飾雑貨店約50店舗を展開。その後SC分野に転出、天王寺SC開発(株)、神戸SC開発(株)の各社長、JR西日本SC開発(株)の会長、顧問を経て2022年6月末に退任。

ハーレイ・岡本

未来SC研究所主宰。株式会社イマジネーションプロみなみかぜ代表取締役。SCアカデミー1期生(現在講師)。SC経営士23期生。1992年SCイベント業を始める。1996年法人化。同年SCにテナント(ファッション・雑貨)として入居し、専門店オーナーの立場からSC販促を考える。中心市街地活性化に寄与するNPO法人まちづくりネットワークTOMネット専務理事。再開発組合コンサルタント。アマチュアストリートダンスの全国コンテスト「芸王グランプリ」主宰。2016年SC経営士誕生25周年 記念論文 最優秀賞受賞。福井県企業誘致アドバイザー。

村井 吉昭 未来の商業施設ラボ プロジェクトリーダー / シニア ストラテジック プランナー

2008年jeki入社。家庭用品や人材サービスなどのプランニングに従事した後、2010年より商業施設を担当。幅広い業態・施設のコミュニケーション戦略に携わる。ブランド戦略立案、顧客データ分析、新規開業・リニューアル戦略立案など、様々な業務に取り組んでいる。