新型コロナウイルスの感染拡大から1年が経過しました。

生活者の「移動」はこれからどう変わるのか。そしてマーケティングはそれにどう対応するべきか。

移動の視点から生活者を研究するプロジェクト「Move Design Lab(MDL)」が、コロナ禍の移動のリアルと、「変わる移動」を機会に変える新たなマーケティング戦略についてレポートします。

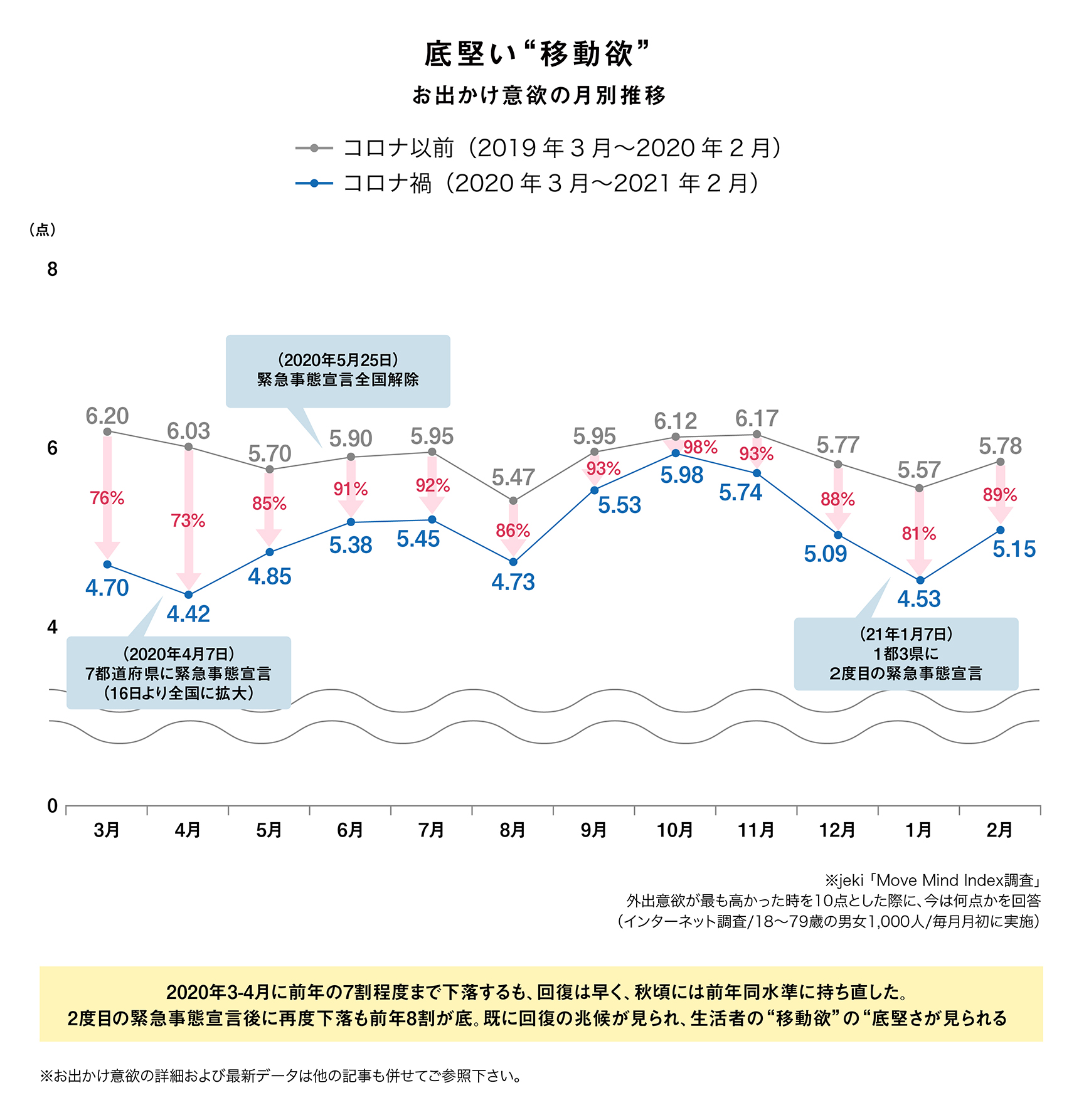

生活者の底堅い“移動欲”

新型コロナウイルスの感染拡大は、世界中で移動が制約されるという未曾有の事態を引き起こしました。過去を見ても感染症の流行が歴史の転換期になっていることから、今回も社会を変え、そしてマーケティングを変えていくことになるかもしれません。「移動」はその変化の中心にあります。

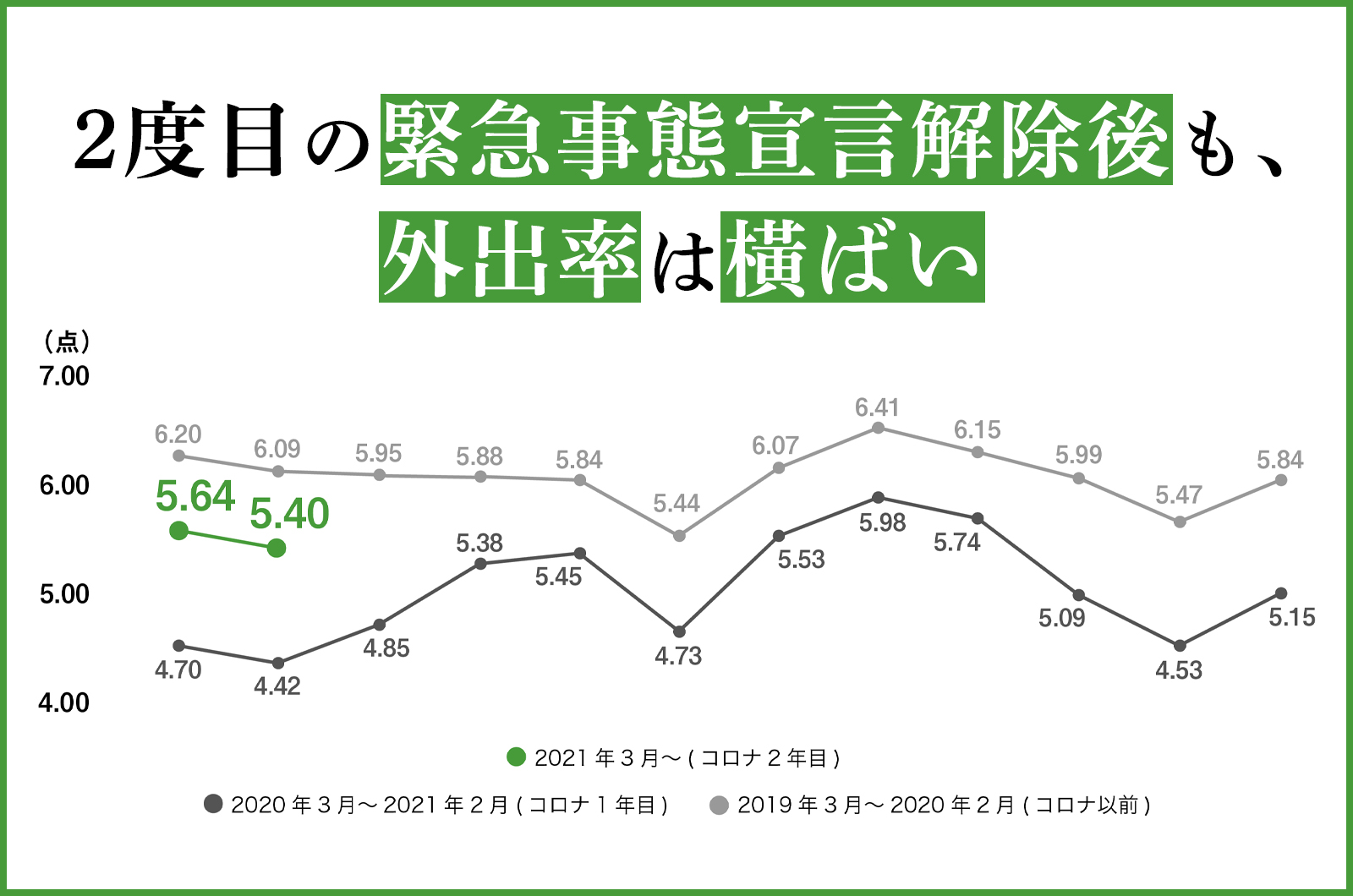

実は日本はコロナ感染の流行より前から緩やかな「移動減少社会」に入っています。国土交通省の調査でも外出率は漸減傾向にあります。その最大の要因は社会のデジタルシフト。自宅以外の場でしていたことがネットに代替されることで、移動減少社会は進行していきます。新型コロナウイルスの感染拡大がこれに拍車をかけたことは言うまでもありません。

ただし世の中が移動減少社会へと一気に突き進むかと言えばそうとも限りません。コロナ禍の昨年9月に私たちが実施した調査では、月の平均移動(外出)回数はコロナ前と変わりませんでした。生活者のお出かけ意欲を毎月聴取する調査でも、緊急事態宣言直後こそスコアは下落しましたがすぐに回復しています。今年2月の調査では、生活者のおよそ7割がコロナが落ち着いたら「積極的に外出したい」と考えており、その際「行きたい場所が具体的にある」と回答しています。

私たちは生活者の“移動欲”は底堅いと見ています。コロナが落ち着いた暁には、外出自粛期間中にマグマのように蓄積した“移動欲”がリバウンドで一気に噴出するのではないかと考えています。

withコロナ時代は“移動デザイン時代”

もっとも、コロナウイルスのインパクトは計り知れません。たとえ鎮静化しても移動の姿かたちは変容します。例えばテレワークはコロナ後も一部の層で定着することはまず間違いないのではないでしょうか。私たちの調べでは、コロナ禍のテレワークの影響で自宅周辺を探索し地元を拡張する層、あるいは移動が“ハレ”となることで寄り道が増えた層などが確認されていますが、これらは一時的な現象の可能性もあります。

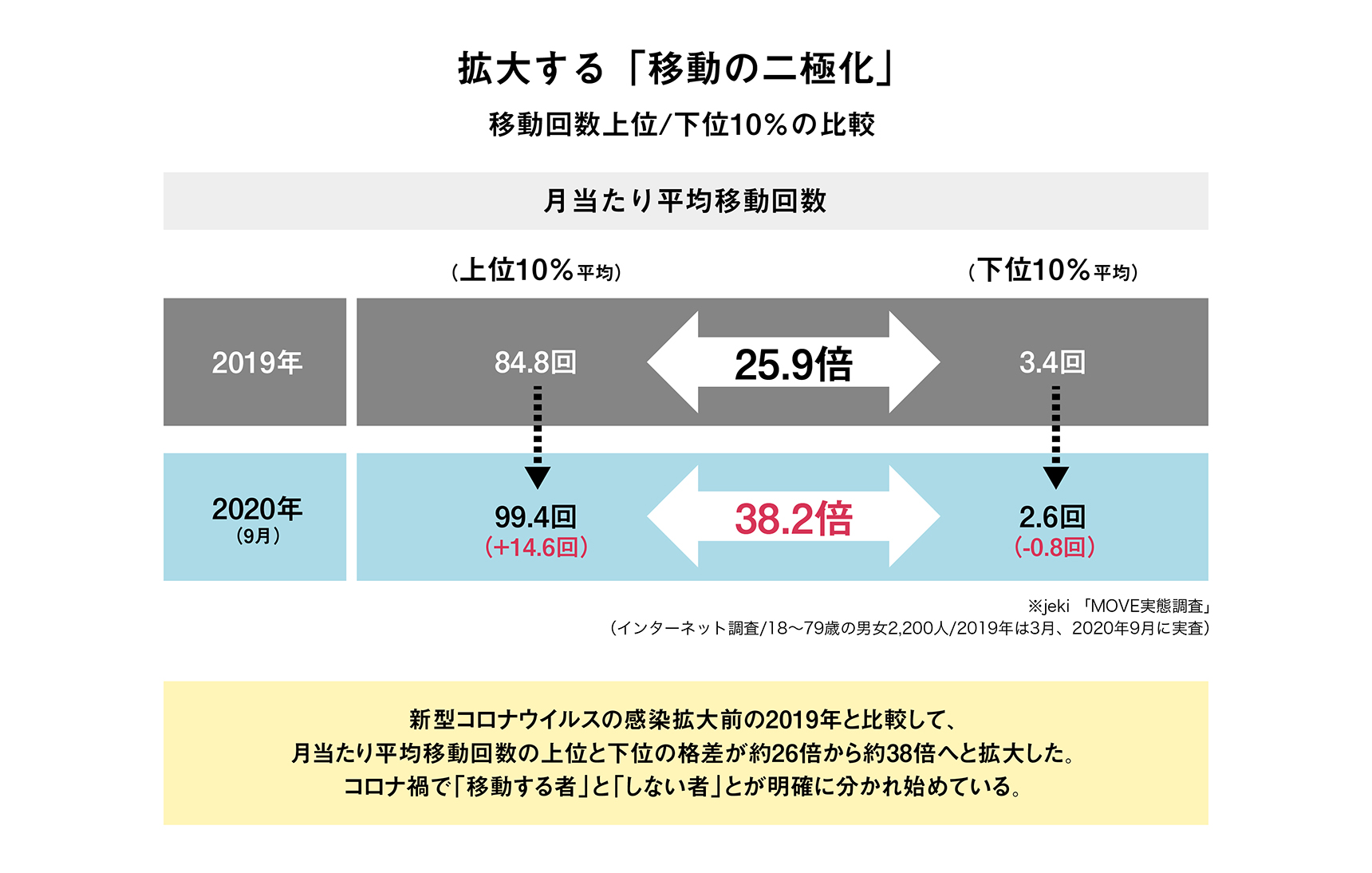

一方で中長期的に進行する可能性が高いと考えるものに「移動の二極化」があります。端的に言えば移動する者/しない者とで生活者が二分される現象です。移動回数上位/下位それぞれ10%の移動回数の格差がコロナ前調査の26倍からコロナ禍で38倍に急拡大しました。その背景は先述のデジタルシフトにコロナが掛け合わさることで移動が選択的なものになりつつあることが大きいと考えています。

移動する/しないが選択肢になる時代は、個人が移動を自由に編集し実行する、言わば“移動デザイン時代”。無駄な移動が淘汰される一方で、個人の価値判断で選択される、意味的な移動の比率が高まると見ています。そうした移動は生活者の価値観そのもの。移動は今後、行動ターゲティングであると同時に価値観ターゲティングとも捉えられるのではないでしょうか。

移動に寄り添う体験価値づくりへ

さて、デジタルシフトで情報の主導権が生活者へ移る中、従来の広告フォーマットは徐々に厳しくなり、それに伴い、多くの生活者に当ててその数%が動けば良いという量的アプローチも限界を迎えます。量から質へ、効率から効果へ。以前より語られていたことが早晩本格化するはずです。

その時代はオーディエンスファーストが何よりも大切。接点毎に眼の前の顧客との誠実な対話が求められるのではないでしょうか。DXが進む移動空間も、いちタッチポイントとしてだけでなく、その独自価値に基づく最適化が必要だと考えます。

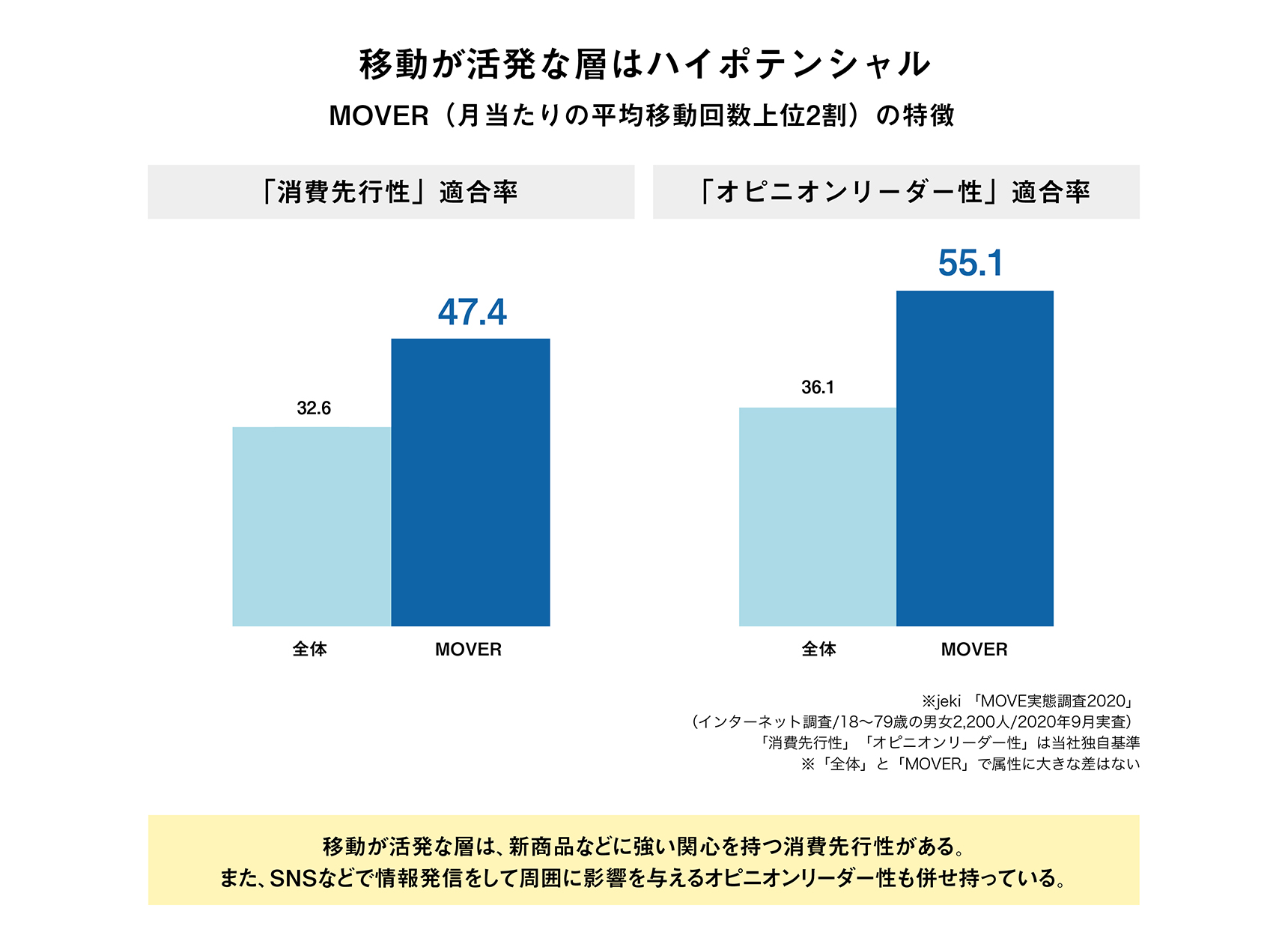

当社の調査から、移動が活発な人ほど消費は先進的で、周囲に強い影響を与えていることが分かりました。このハイポテンシャルな層がリアルな移動空間で得る体験価値は、情報の自分事化を強く促します。さらにモード的に「動」である彼らによる実際の来店や購買行動、あるいはモバイル検索や情報シェアなども高い確率で期待できます。

これから必要なのは生活者の移動のコンテクストに寄り添った移動者ファーストな展開。寄り添うと言ってもストーカー的に追いかけ回すことはオーディエンスファーストではありません。コミュニケーションは改めて人と対話するという原点に立ち戻る必要があると私たちは考えます。幸いにも移動空間でできることは増えており、工夫次第で無二の対話と体験価値を生み出すことができるはずです。

“移動デザイン時代”の「OUT OF HOMEマーケティング」

ここからは、私たちがポスト/withコロナ時代を見据えて構想する新たなマーケティング戦略「OUT OF HOMEマーケティング(以下OOHマーケティング)」のアウトラインについて紹介します。

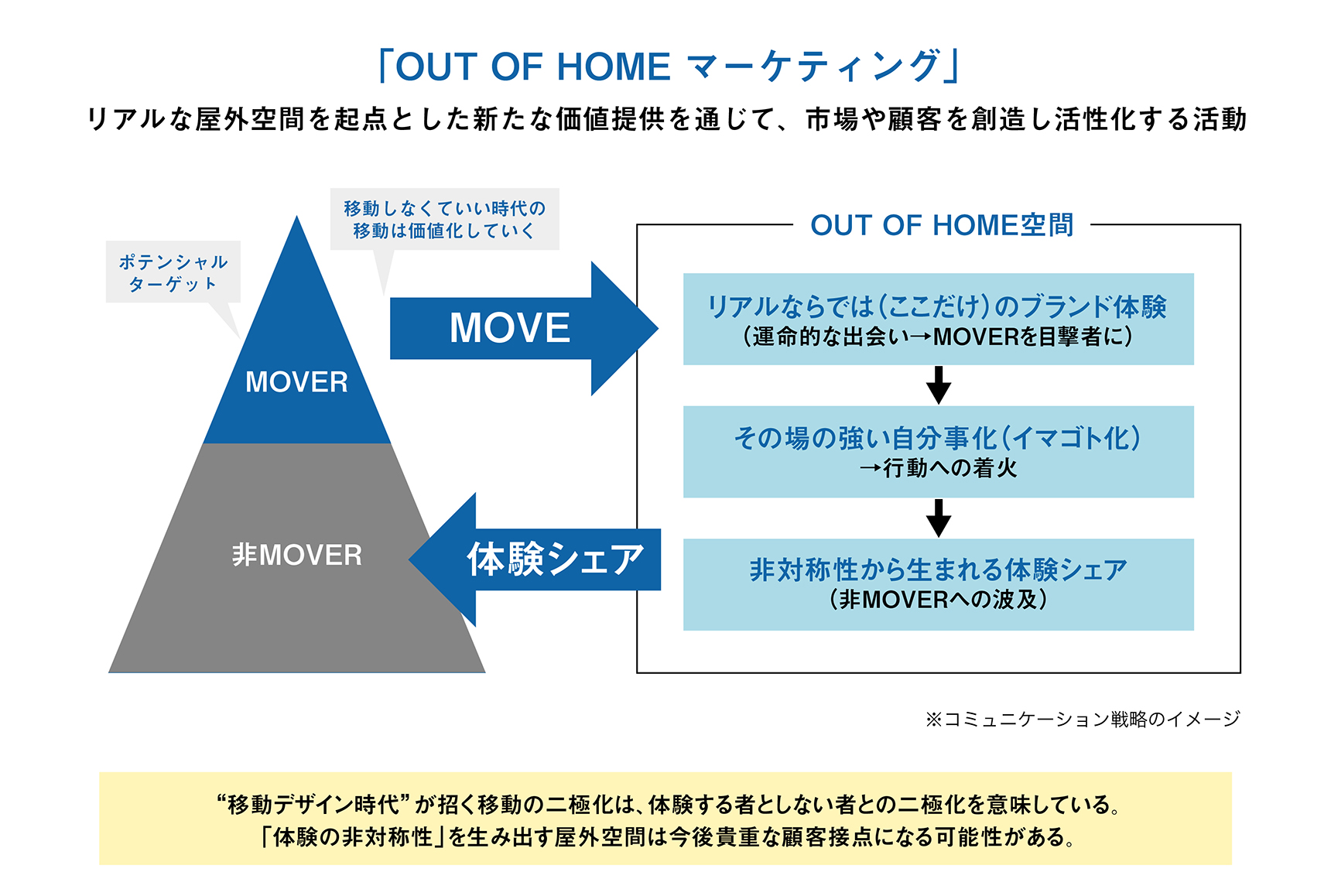

「OOHマーケティング」は「リアルな屋外空間を起点とした新たな価値提供を通じて、市場や顧客を創造し活性化する活動」と定義します。デジタルが広く浸透しリアルが必ずしも当たり前ではなくなった時代には、逆説的にリアルであることが価値を生むようになる。そして移動を選択する層(MOVER)としない層とで生活者が二分される中で、(移動することで得られる)リアルならではのモノやコトが高い付加価値や差別要因となり、需要を生み出していく。定義の背景にはこのような考えがあります。

そう申し上げると単なるアナログ回帰に聞こえるかもしれませんが、もちろんそうではありません。もはや生活者とデジタルは不可分。フィジカル(リアル)とデジタルを融合した“フィジタル”にこそチャンスがあると考えます。言わば、デジタル時代を前提にしたときの、“戦略としてのリアル”。シンプルですが、強力なコンセプトになり得るのではないでしょうか。

コミュニケーション領域で言えば、移動を選択する層(MOVER)としない層との間に生まれる「体験の非対称性」が有効に作用します。イノベーターやアーリーアダプターが多く含まれるMOVERにしか得られない差別化された体験価値が、彼らの気づきや自分事化を促し、同時にその体験を(非MOVERを含む)他者にシェアする動機へとつながっていくのです。

こうした波及を生み出す展開は、移動、そしてリアルが当たり前ではない“移動デザイン時代”にこそ有効に機能するのではないでしょうか。

その際重要なのは、先述した通り、生活者の移動のコンテクストに寄り添うこと。メディアがネットワーク化し一人の生活者のあらゆるタイムラインでブランドを露出させるインフラは確かに整いつつあります。しかし生活者が絶対優位と言える時代に、粘着質な情報露出は好まれません。生活者に受容される情報設計が必要です。

無駄な移動が淘汰され意味的な移動が増えていく中で、生活者に嫌われずに対話できるか否かは、移動のコンテクストを汲んだコミュニケーションができるかにかかっています。移動者を理解するテクノロジーはこれから増えていきますが、それらを通じて移動のコンテクストを掴み、その瞬間ならではの適切なブランドのオファーをすること。“デジタルIN、フィジタルOUT“の情報設計がOOHマーケティング成功のカギになると思います。

それに伴い、クリエイティブもOOHメディア独自のものへと進化していくべきと考えます。私たちは「ストラテジックOOHクリエイティブ」と称し、移動者に刺さるOOHクリエイティブについて研究しています。OOHメディアは他のメディアとは視聴環境が大きく異なりますが、同じ表現の枠組の中で展開されるケースも少なくありません。しかしオーディエンスファーストの立場に立てば、更なる改善の余地があるのでは、と考えています。

冒頭で申し上げたように、生活者の“移動欲”はコロナを経ても不変です。コロナ禍で大きく減った移動は、コロナの鎮静化と共に戻っていくでしょう。しかし一見元通りに見える移動も質的には大きく変化している(していく)はずです。この生活者変化をうまく捉えることで、企業は大きな利益に結び付けられるのではないでしょうか。「OUT OF HOMEマーケティング」はその一つの方法になるかもしれません。

外出自粛が続く中で、自由に移動できることの有難みを感じている方も少なくないのではないでしょうか。ある海外の研究によると、移動が多様で新規性に満ちているほど脳が感じる幸福感は高いそうです。もしそうなら移動減少社会は幸福減少社会ということになります。

「変わる移動」はマーケティング機会であると同時に、解決すべき社会問題でもあるのです。

MDLでは今後も新しい移動の可能性について考えていきます。

ポストコロナ時代における移動のリアルとは?

〜移動行動の変化と「OUT OF HOME マーケティング」の可能性〜ウェビナーレポート

五明 泉 Move Design Lab代表/恵比寿発、編集長

1991年jeki入社。営業局配属後、通信、精密機器、加工食品、菓子のAEを歴任、「ポケットモンスター」アニメ化プロジェクトにも参画。2014年営業局長を経て2016年よりコミュニケーション・プランニング局長。