未来の移動とそこにあるべきマーケティングコミュニケーションを構想するプロジェクトチーム「Move Design Lab(MDL)」が毎月行う定点調査から移動の切り口でのオリジナルデータをご紹介します。今回は、ポストコロナ時代の新たな旅行スタイルとしての「ヘルスツーリズム」に迫ります。

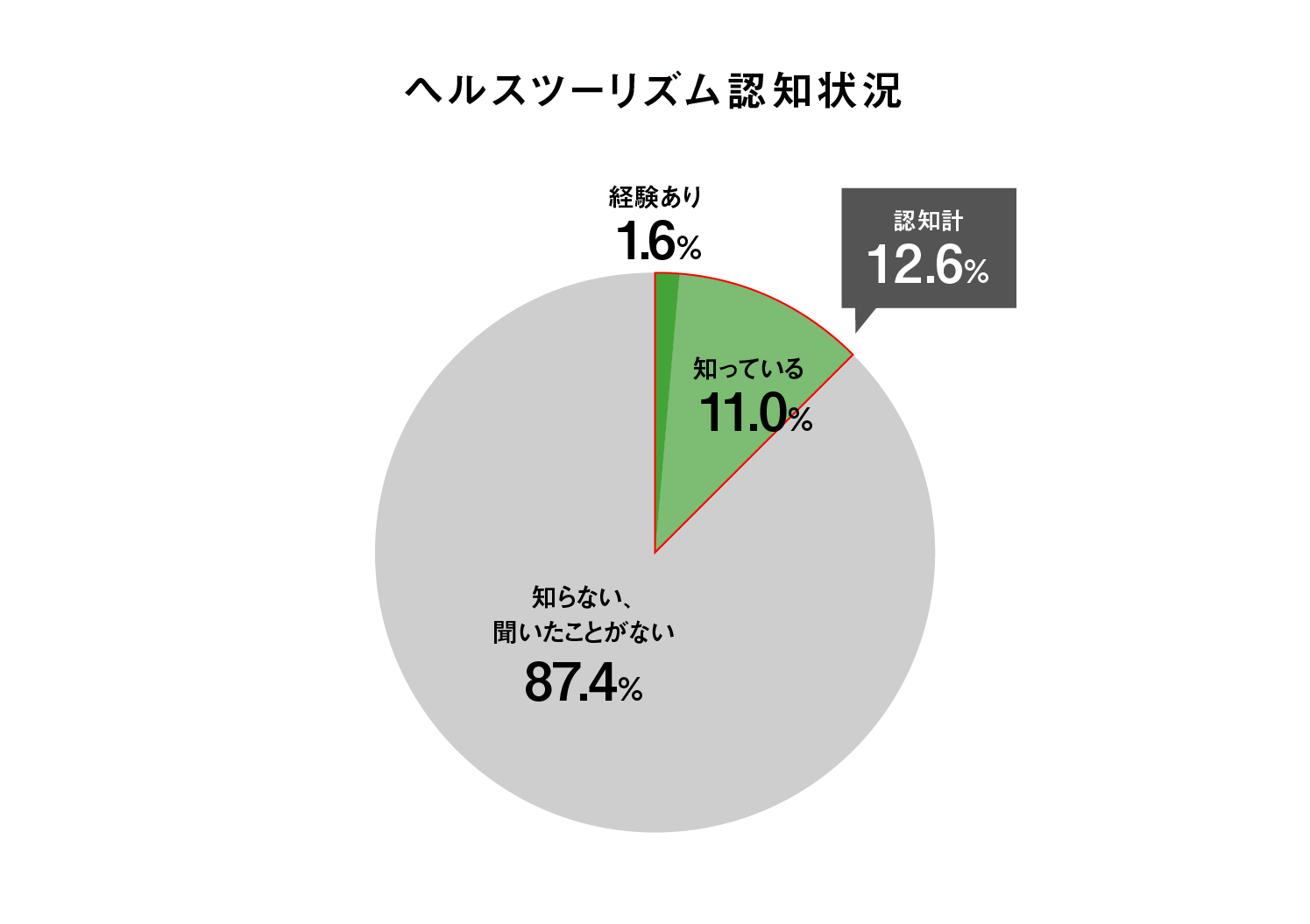

突然ですが、皆さまは「ヘルスツーリズム」という旅行形態をご存知でしょうか。近年ウェルネス市場が世界的に伸長するなかで欧米を中心に発展してきたこともあり、あまり耳慣れない言葉だと感じる方も多いかと思います。実際、私たちの独自調査によると、現在のヘルスツーリズム認知率は12.6%、経験層は1.6%にとどまっており、日本ではまだ発展途上にあるようです。

では、なぜ私が「ヘルスツーリズム」に注目しているのか説明していきます。

ヘルスツーリズムとは?

観光庁の定義によるとヘルスツーリズムとは、「自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然、温泉や身体に優しい料理を味わい、心身ともに癒され、健康を回復・増進・保持する新しい観光形態」*1とされています。簡単に言えば、旅行を通じて健康増進や日常の健康意識の向上を図るという考え方のことで、医療に近いものからレジャーまで様々なものが含まれます。

特に、レジャーの要素が強いヘルスツーリズム(ウェルネスツーリズムとも呼ばれる)は、旅をきっかけとした内発的な健康意識の改善や自己開発を目的としています。代表例として、温泉・スパ、健康食、ヨガやマラソンといったフィットネスなどがあり、その地域ごとの観光資源を活かした健康コンテンツの体験が中心となっているため実施のハードルが低く、全世界的にその市場を広げています。

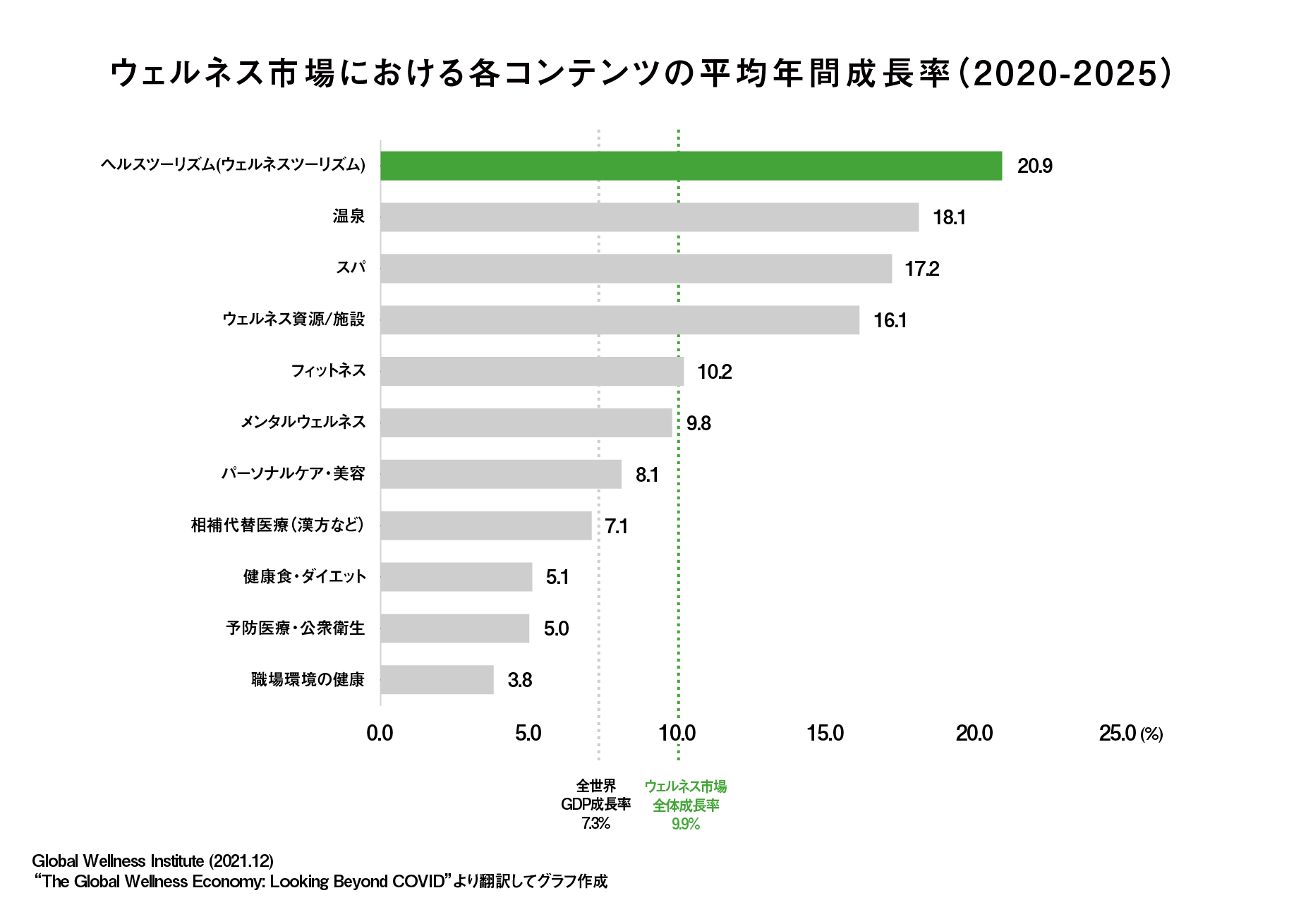

その証拠として、2021年12月にGlobal Wellness Institute(GWI)が発表したウェルネス市場に関するレポートでは、「ヘルスツーリズム(ウェルネスツーリズム)」が2020-25年までの5年間で最も成長する健康コンテンツであると予測されており、年々拡大しているウェルネス市場の中で一番の注目コンテンツであることが示されています。

*1観光立国推進基本計画(平成29年3月28日 閣議決定)より抜粋

コロナ禍における健康意識の高揚は旅行にも...

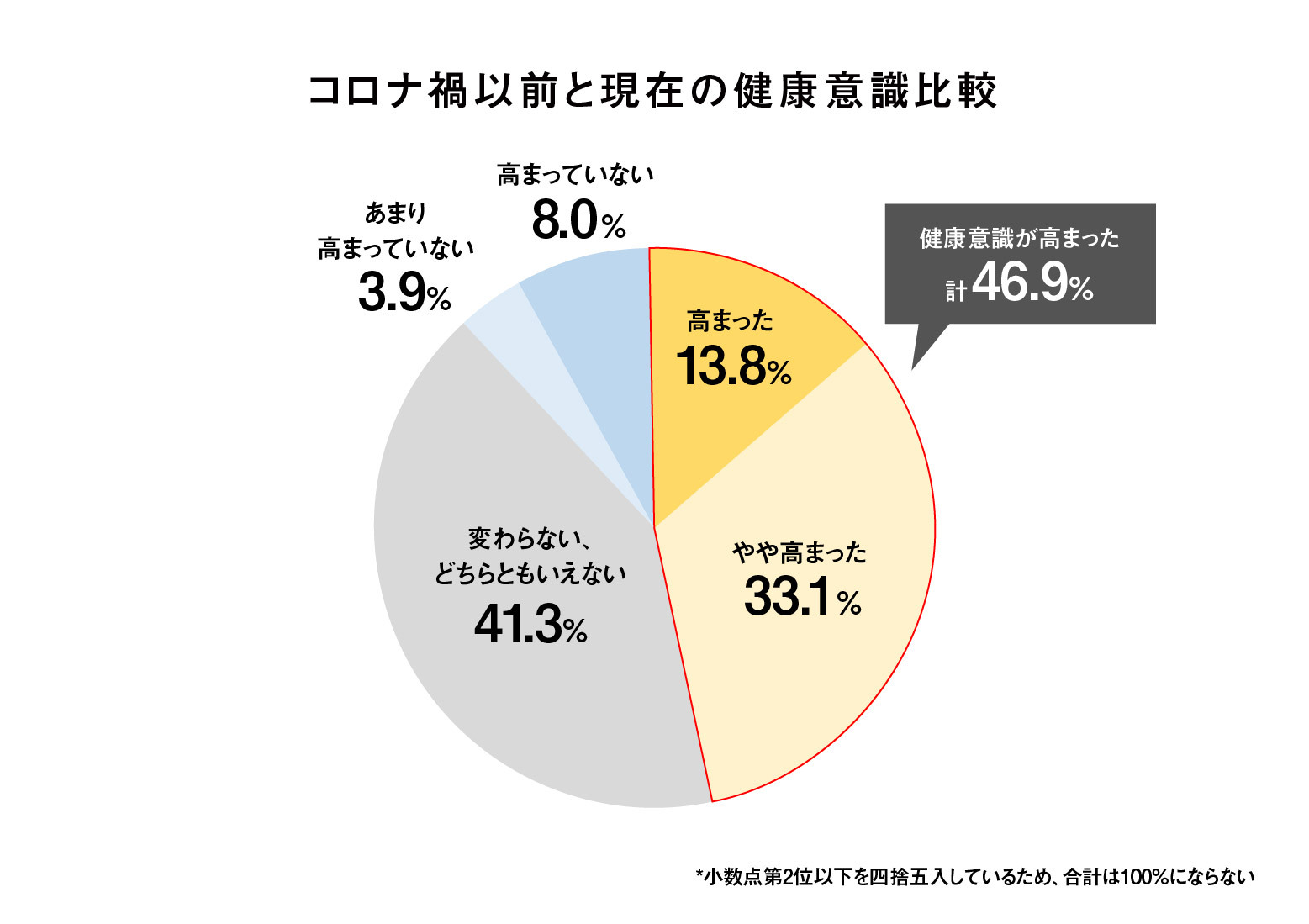

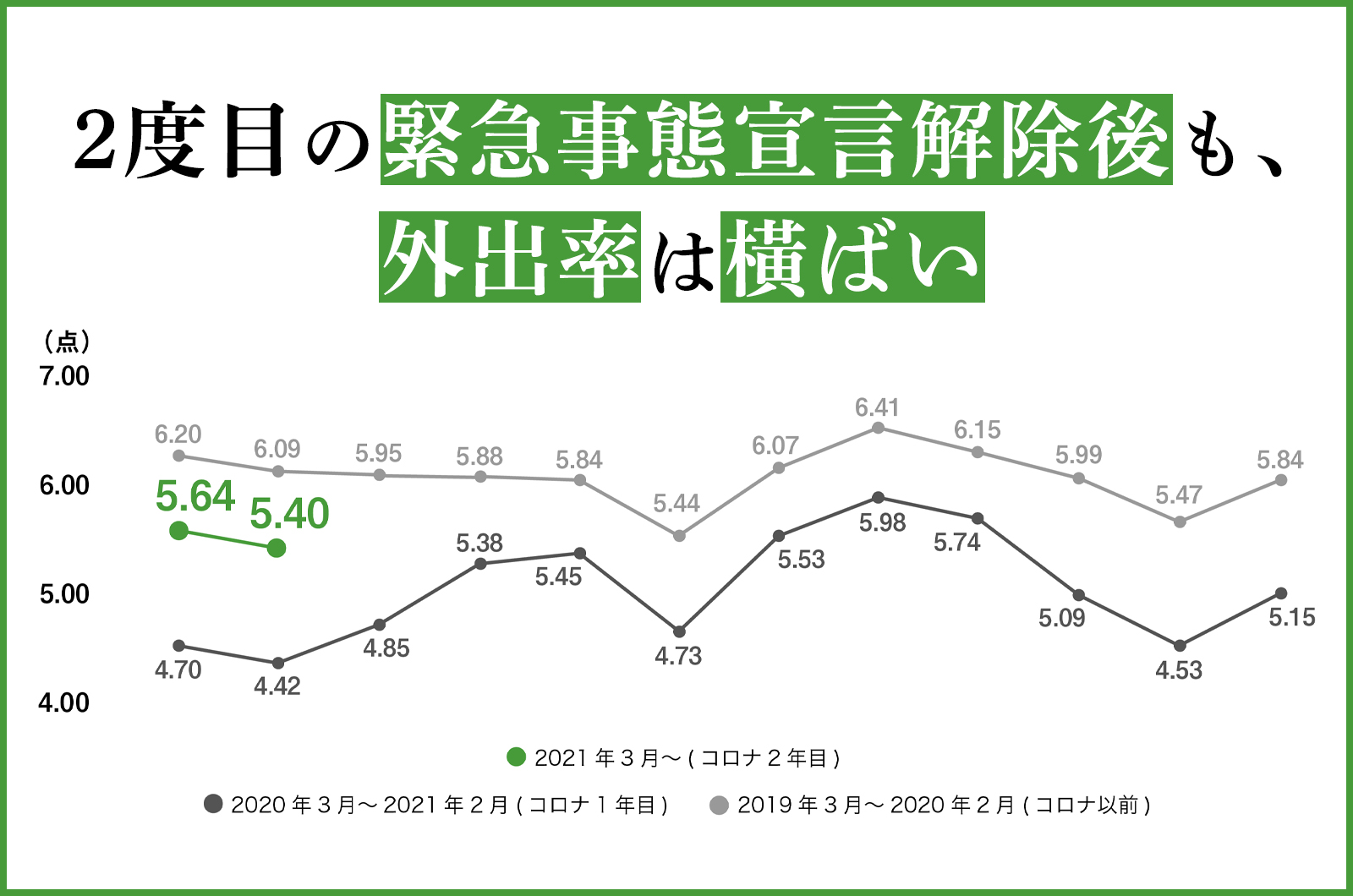

このようなヘルスツーリズム市場拡大の背景には、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行があります。コロナ禍を経て、人々の健康に関する価値観は大きく変化しました。私たちの独自調査では、約半数がコロナ禍以前と比較して健康意識が向上したと回答しており、「健康」は日本社会においても大きな関心事であると言えます。新型コロナウイルス感染予防のための衛生習慣の改善はもちろん、ここ数年で外出自粛や行動制限が日常化したことに起因する体力の低下、ストレスの増大、不眠といった心身の不調が生活者の健康意識に大きな影響を与えていることは疑う余地がありません。

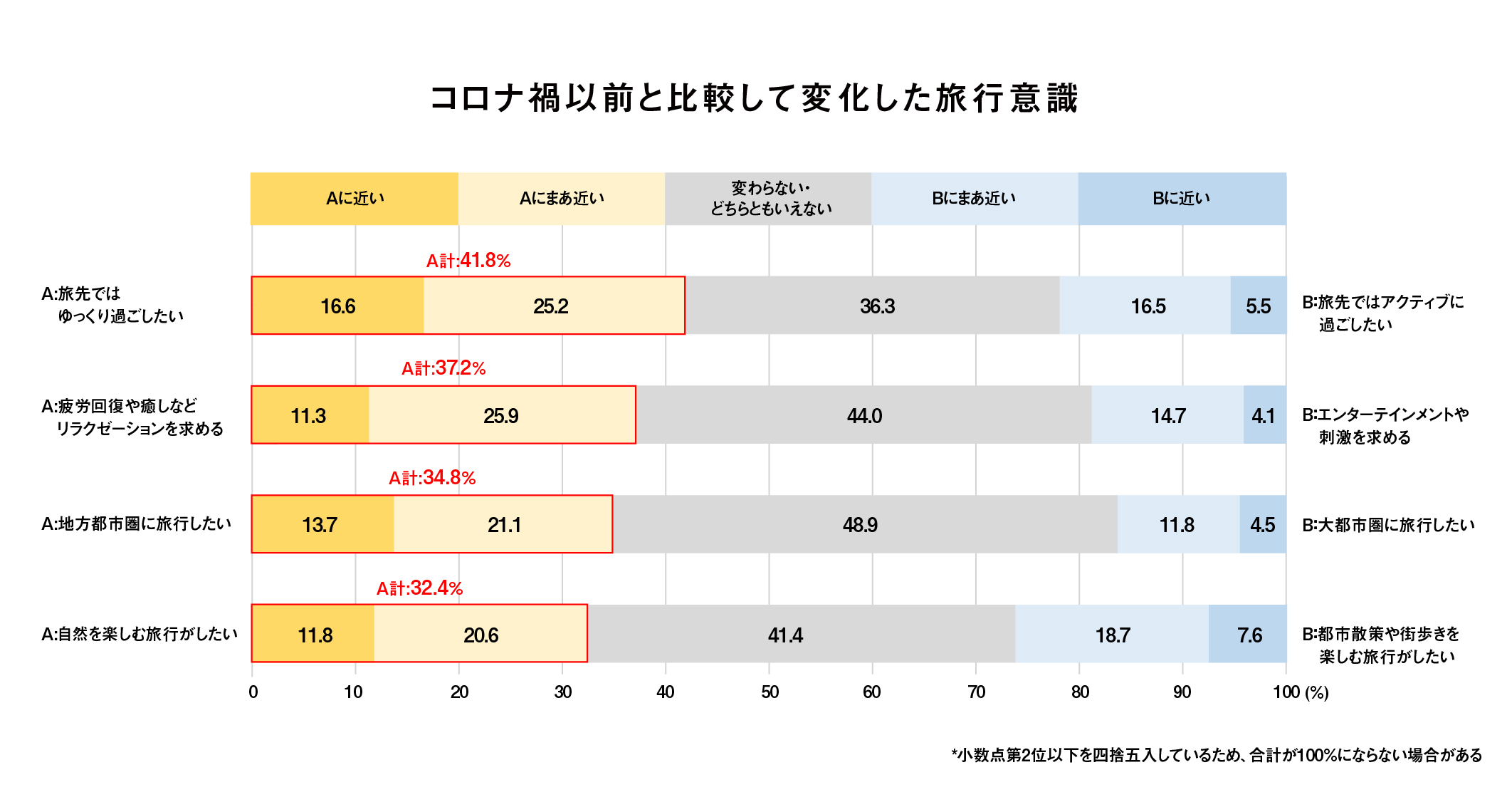

さらに、調査ではこの傾向が旅行意識にも波及していることが見えてきました。コロナ禍を経験した生活者は、コロナ以前に比べて「ゆっくり」「リラクゼーション」「地方都市圏」「自然」といったキーワードの旅行を求めており、従来の物見遊山的な観光からストレス解消や疲労回復を目的とした心身の健康を整える旅へとニーズが変化してきていると考えられます。

コロナ禍を経て、今後人々の健康意識が高まっていくと同時に生活者の移動欲求、特に旅への欲求が高まることが予想されるなかで、日本でもヘルスツーリズムが一気に浸透していく可能性があるのではないでしょうか。

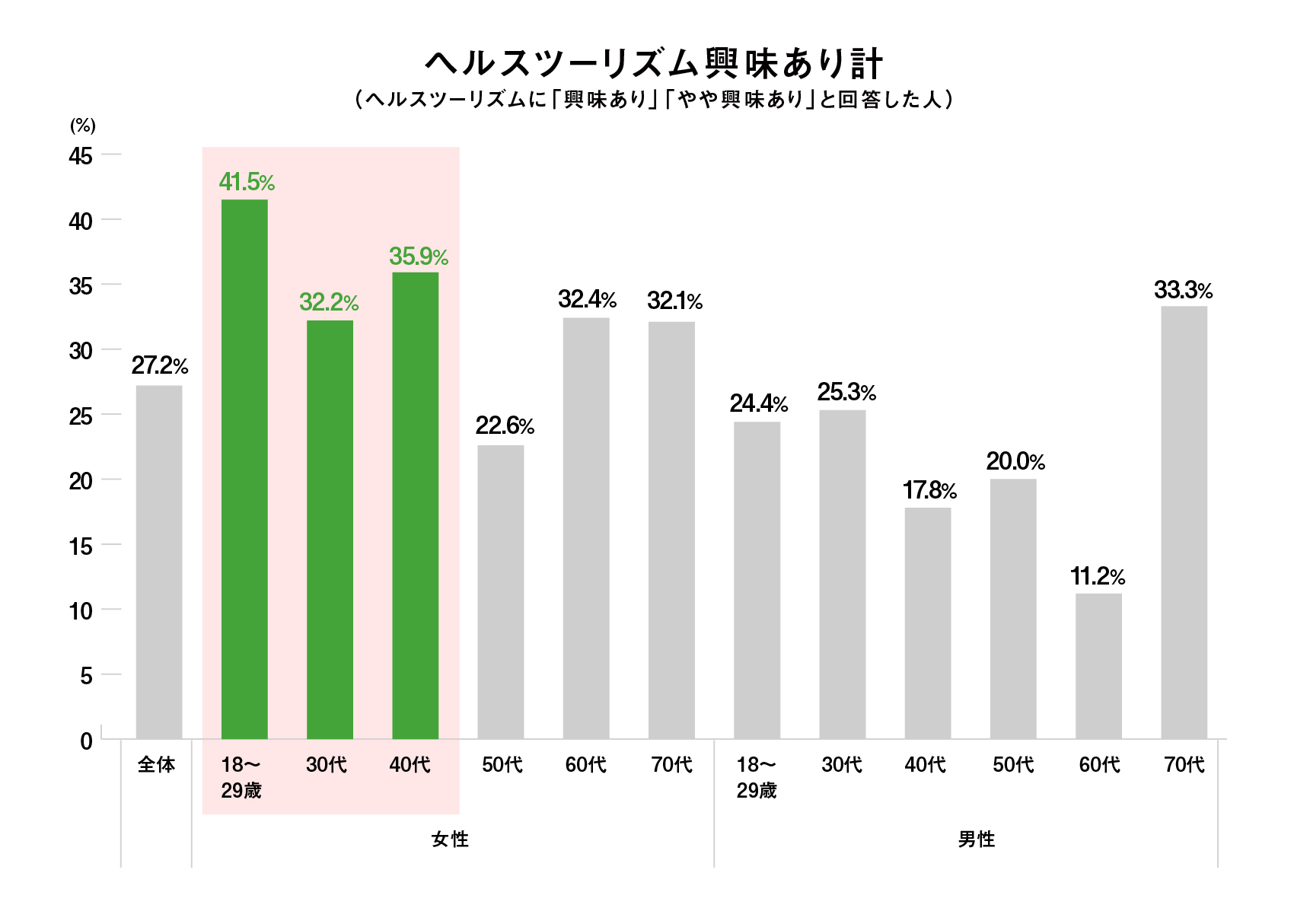

ヘルスツーリズム拡大のカギを握るのは、18歳~40代女性

では、日本のヘルスツーリズムは誰がけん引していくのでしょう。性年代別に比較してみたところ、基本的に女性の興味が高い傾向にありました。その中でも、特に注目したいのは「18歳~40代女性」のスコアの高さです。

「女子旅」という言葉が一般的に使われるようになった昨今、旅行業界において行動力が高く、SNSでの二次拡散を期待できる若年~ミドル層女性の獲得は重要性を増してきています。傾向として、健康や美容のトレンドに敏感であるこの年代層の女性はヘルスツーリズムとの相性も良く、今後市場拡大をしていくうえで、巻き込んでいくべき一番のターゲットといえます。

また、興味深いデータとして小学生以下の子どもを持つ既婚女性で「ヘルスツーリズムに興味がある」と回答した人は46.7%にものぼりました。この背景には、子育てに忙殺されるなかで、心身の疲労・ストレスからの回復と子どもとの思い出づくりを両立したいという思いがあると考えられます。こうしたニーズに寄り添う新たな旅行の選択肢として、ヘルスツーリズムを提案していくことも有効なのではないでしょうか。

今後の展望予測

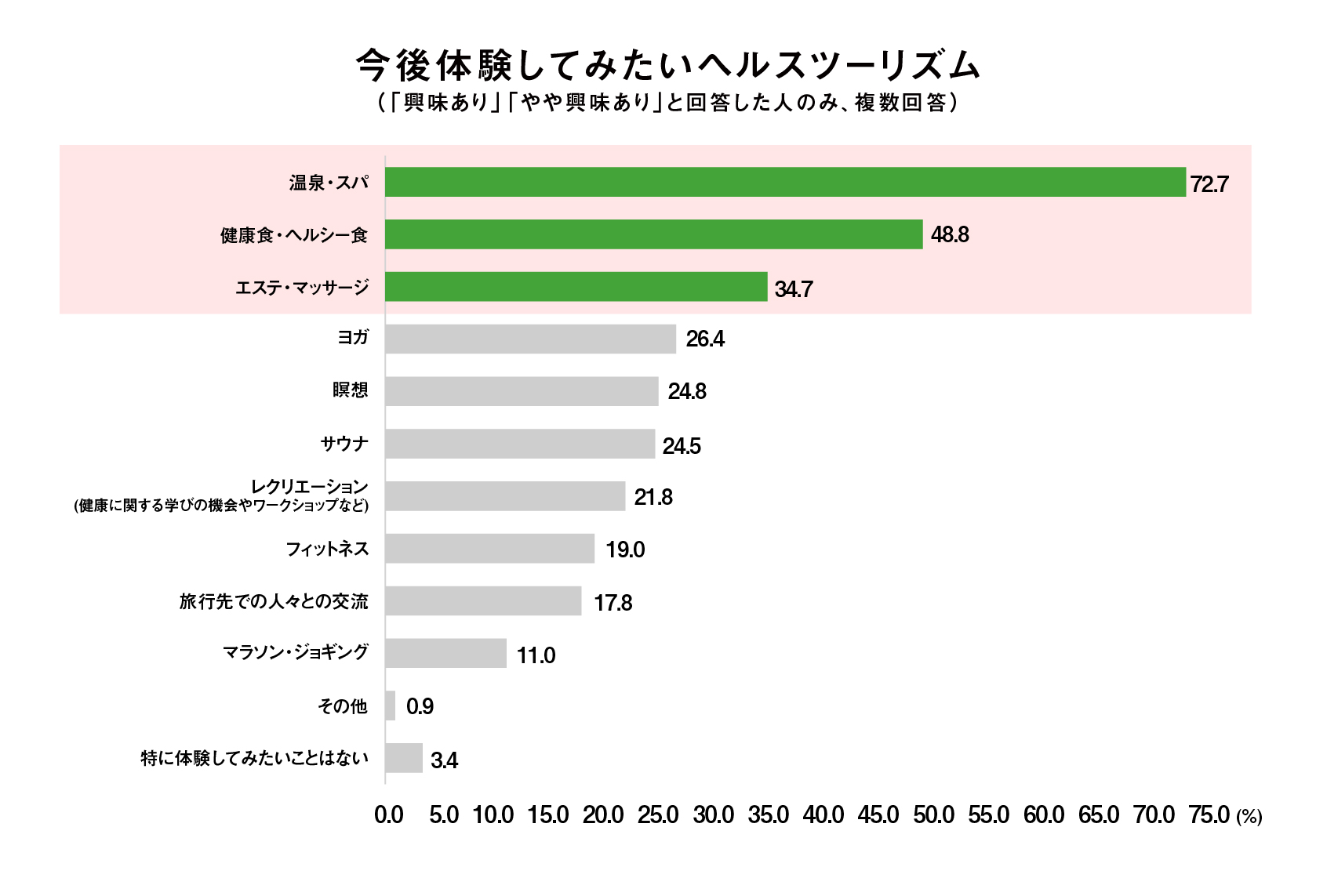

同独自調査でヘルスツーリズムに興味をもつ人に「今後体験してみたいヘルスツーリズム」を聞いたところ、7割以上が「温泉・スパ」と回答しました。日本では古くから、温泉の効能による疾患の治療や回復を目的とした「湯治」が親しまれており、これまでも「温泉旅行=疲労回復」という図式は広く受け入れられてきました。

こうした日々の疲労やストレスへの対処療法的な意味合いが強いと考えられる従来の旅行と差別化していくためにも、今後はその地域の特性や健康資源をヘルスツーリズムとして再編集し、「旅の楽しみを通じて、日常的な健康意識の改善につなげる」予防医学の一環として価値のアップデートを図れるかが普及の課題になりそうです。

前出のGWIのレポートによると、2020年の日本のウェルネス資源/施設における市場規模は115億ドル*2(日本円で約1.5兆円*3)とされており、日本は全世界でも五指に入る健康資源大国です。今後、各地域の特性に合わせた健康体験の発信や健康に関する地域資源の見直しは、コロナ禍で大きな打撃を受けた地方観光都市の経済回復の嚆矢(こうし)となるかもしれません。

夏休みシーズンを控え、旅行の計画を立てるのには絶好のタイミングである今、日常の疲れを癒し、自身の健康について考えるヘルスツーリズムを検討してみてはいかがでしょうか。

*2 Global Wellness Institute (2021.12) “The Global Wellness Economy: Looking Beyond COVID” 参考

*3 1ドル=130円で換算

<調査概要>

- 調査手法 : インターネット調査

- 調査対象 : 全国18~79歳の男女1,200サンプル(性年代別人口比に合わせてウェイトバック集計)

- 調査期間 : 2022年6月4日~5日

五明 泉 Move Design Lab代表/恵比寿発、編集長

1991年jeki入社。営業局配属後、通信、精密機器、加工食品、菓子のAEを歴任、「ポケットモンスター」アニメ化プロジェクトにも参画。2014年営業局長を経て2016年よりコミュニケーション・プランニング局長。