こんにちは。イマドキ家族のリアルを伝える「イマファミ通信」担当、イマドキファミリー研究プロジェクトチームです。

前回まで数回にわたって食事についてリポートしてきましたが、今回は少し話題を変え、今まさに多くの小学生ママたちを悩ませていると思われる「夏休みの乗り切り方」についてお伝えします。

◆増加する共働き

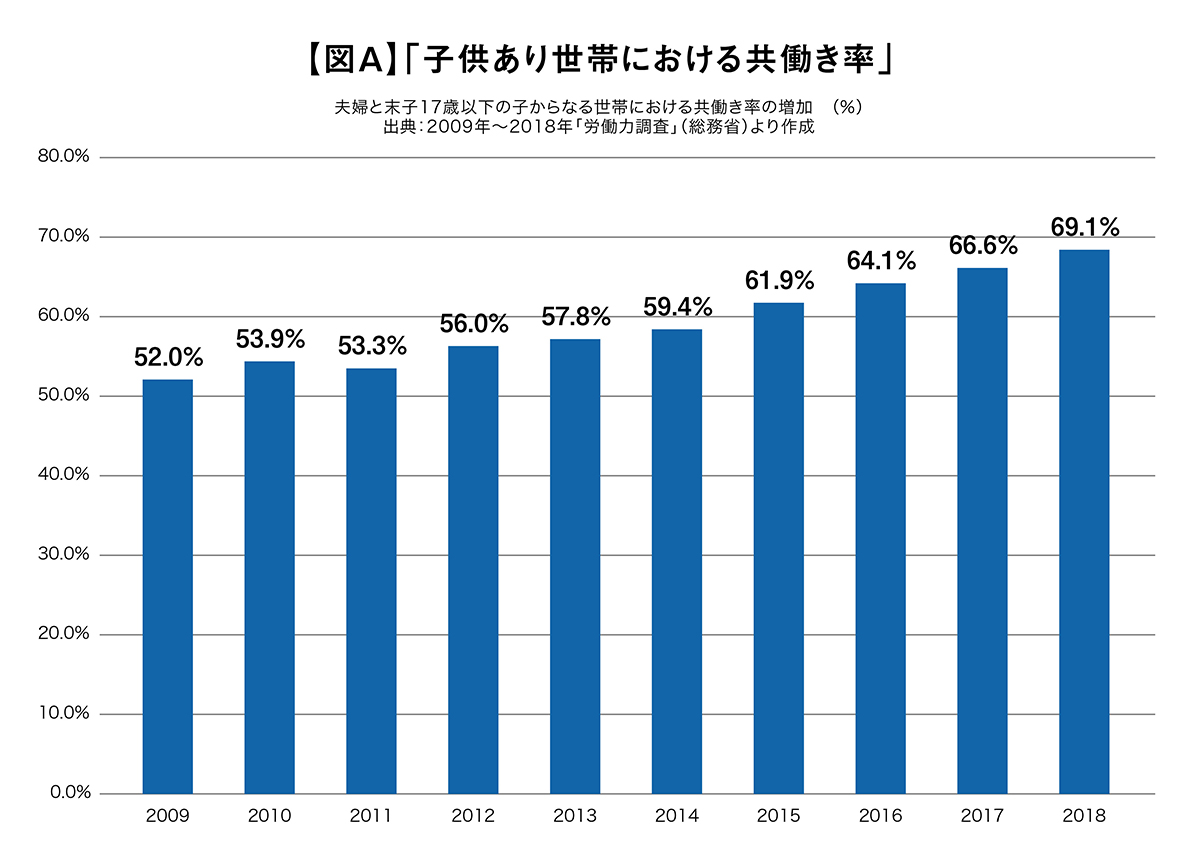

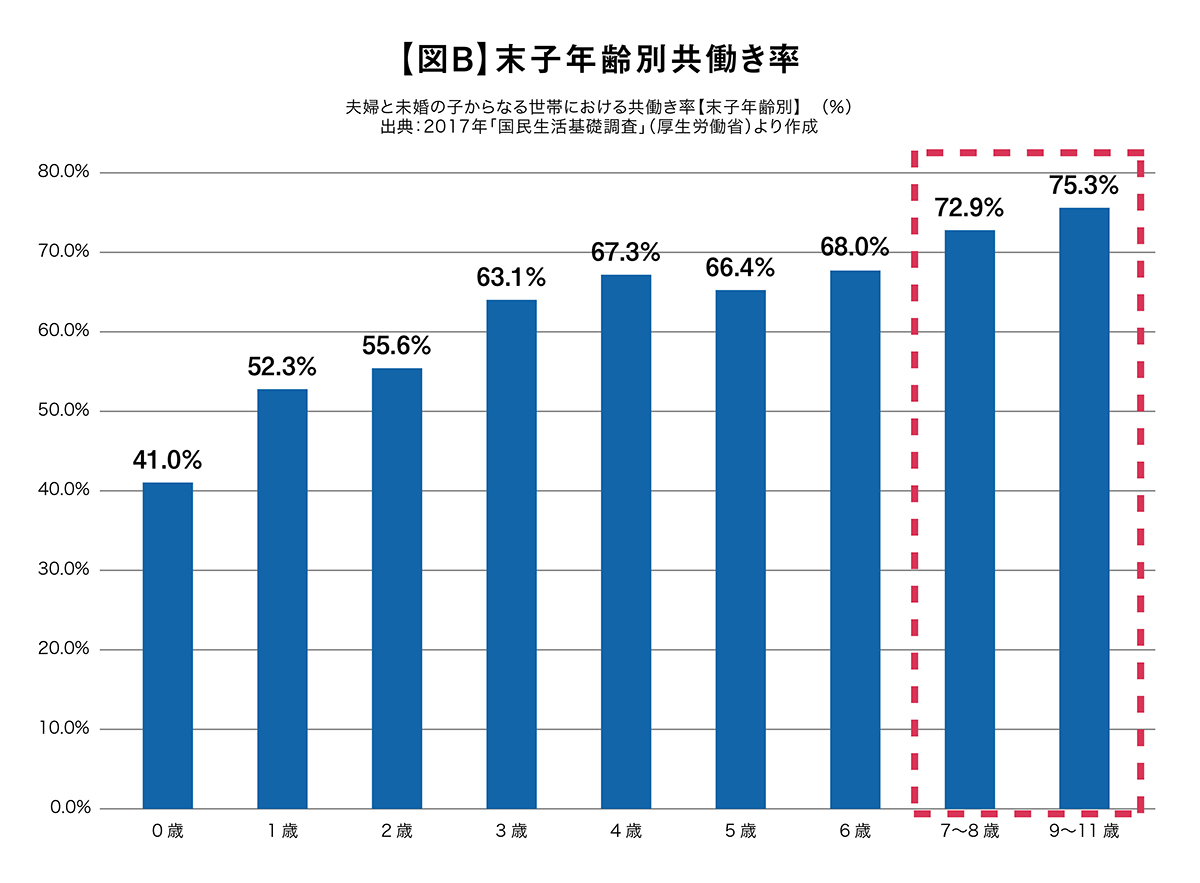

まずは改めて最新の共働き率を見てみましょう。【図A】「子供あり世帯における共働き率」を見ると、2018年の共働き率は69.1%となり、10年間で17ポイントも増加しています。また、【図B】「末子年齢別共働き率」によると、小学生の子をもつ親の共働き率は7割を超えていることが分かります。

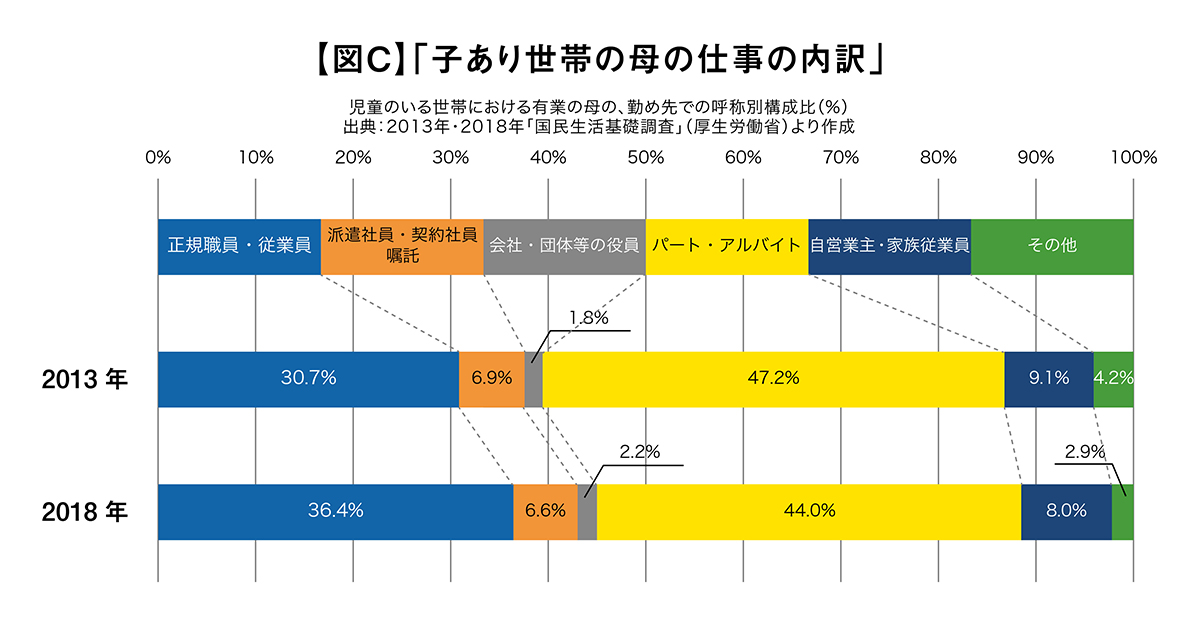

次に、【図C】「子あり世帯の母の仕事の内訳」で、仕事を持つ母親の仕事の内訳を2013年と2018年で比較してみましょう。「パート・アルバイト」は2018年でも44.0%と多数を占めていますが、2013年と比べると3.2ポイント減少していることが分かります。それに対して「正規職員・従業員」は2013年よりも5.7ポイント上昇して36.4%となっており、増加する共働きママの中でも特に増加しているのが「正規職員・従業員」であることが見て取れます。

共働き世帯の小学生たちの夏休みの居場所は?

このように共働き世帯が増加すると、「小学生の夏休みの居場所」というのが、当事者たちにとって見過ごせない問題になってきます。

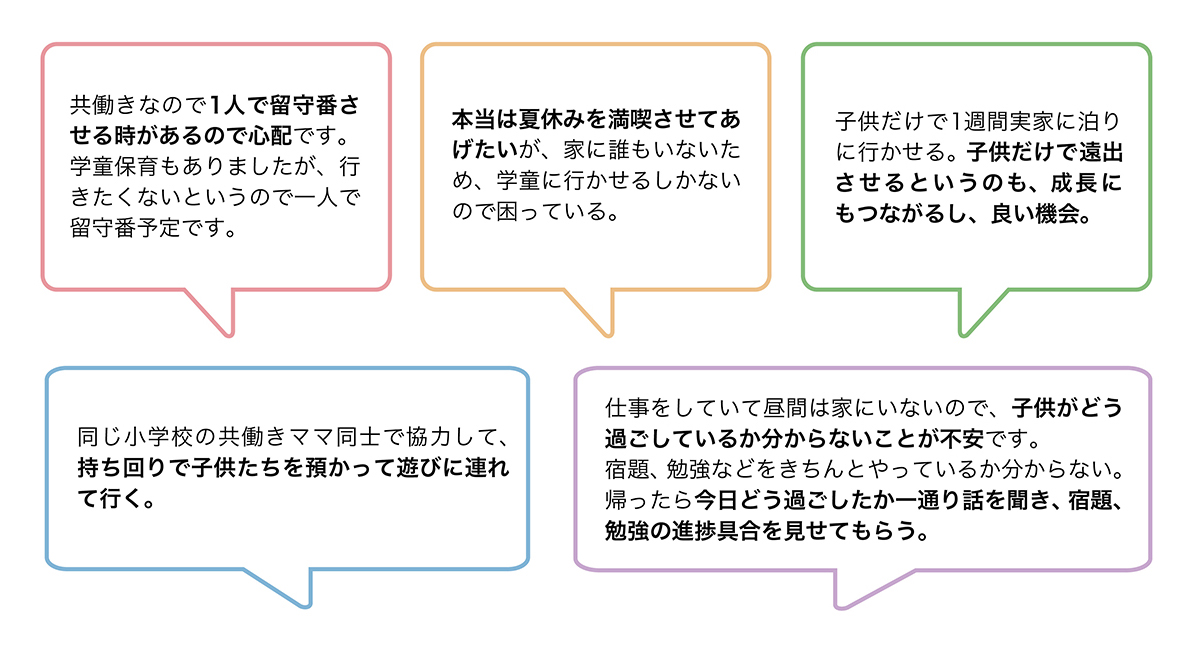

オンラインインタビュー調査では、低学年だと「学童保育施設(以下「学童」)に行かせる」という回答が多く見られました。学童は子供にとっても親にとっても安心して過ごせる環境が整ってはいるのですが、「毎日学童に行かせるのは、子供も退屈しそうでかわいそう」「本当は夏休みを満喫させてやりたい」という悩みがあるようです。

対策のひとつとして、子供だけで泊まりで行けるサマーキャンプやワークショップが考えられます。数カ月前からそうしたアクティビティをいろいろ調べて、計画的に夏休みの予定に組み入れているというママがいました。他に、子供だけで実家に泊まりに行かせることで、子供の成長につながると前向きに捉えているママや、同じ共働きママ同士で順番に子供たちを預かり合って、半日から1日程度のお出かけをすることで、なるべく多く夏休みらしい体験をさせるというママの意見も見られました。「居場所」ということに加え、子供たちが夏休みを楽しく過ごせるように試行錯誤している様子がうかがえます。

小学校高学年になると、「そもそも自治体によっては、学童は低学年が優先」「子供が学童を嫌がる」といった理由から、「自宅で留守番させる」「子供同士で遊びに出かける」という回答が多く挙げられました。そういった状況の中では「子供の安全」「子供が何をしているかが見えづらくなり不安」といったことが、特に心配になってくるようです。そこで、「留守番中のルールを事前に話し合っておく」「子供に携帯電話を持たせて、なるべく頻繁に連絡を取るようにする」「朝・夕にしっかりと子供と話をして、その日1日の過ごし方を相談・報告する」といったことに注力しているということでした。

崩れやすい夏休みの生活リズムや宿題のフォローも課題

毎日ずっと子供と一緒に過ごすことができない共働きママたちにとって、夏休みの子供の生活リズムが崩れてしまうことが心配なようです。

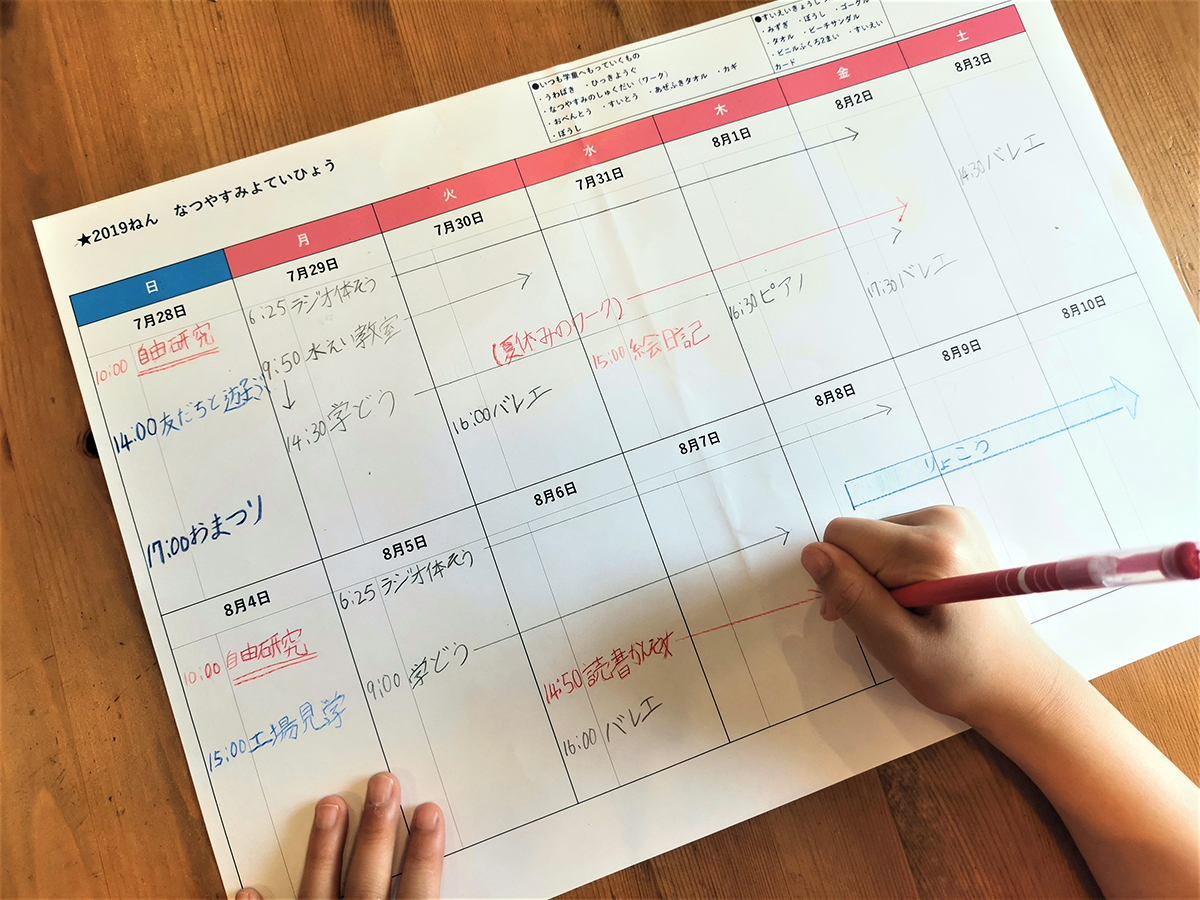

その対策として、事前にオリジナルの予定表を作成しているママもいるようです。ポイントは、ただ子供に予定を把握させるために作るのではなく、子供自身に予定を書き込ませたり、宿題についていつまでに何をやるのか決めさせたりすることにより、子供の自主性を促すことです。

それによって、毎朝の予定の把握やすべきことの確認も楽になり、子供自身でその日の準備をしたり、自分でできる宿題を終わらせることが可能になったりするということです。

留守番の時の昼食、学童に持たせる弁当はどうしている?

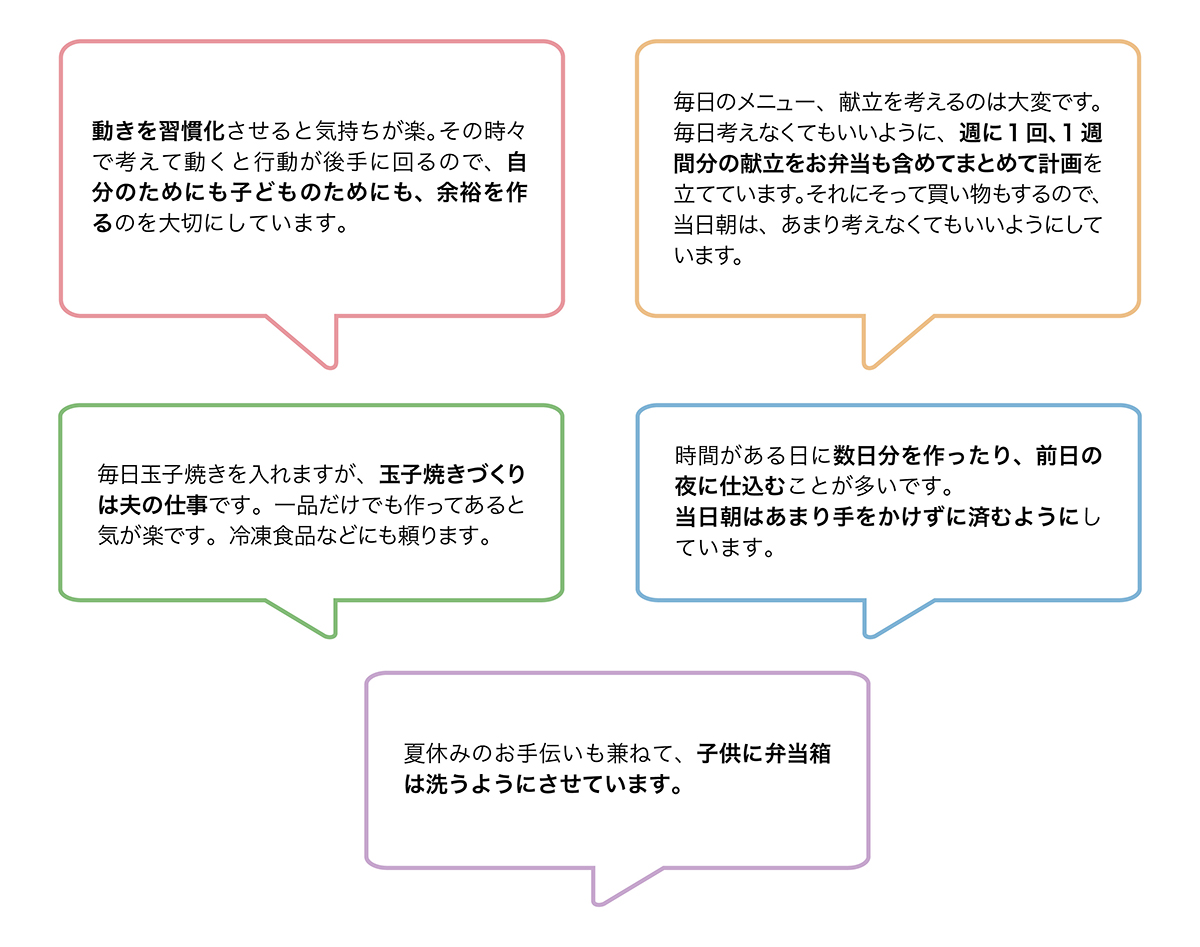

夏休みの大きな悩みといえば、留守番時の昼食・学童に持たせる弁当の問題が挙げられます。以前のイマファミ通信Vol.13の記事で、共働きママは平日の夕食作りにおいて「おかずの作り置き」「下ごしらえ済み食品の保存」といった工夫をするとともに、Vol.18では「調理を簡便化し、お助け食品も活用」しながら日々やりくりしている様子をお伝えしましたが、夏休み中の昼食作り、弁当作りにおいても同じ。

当日の朝の負担をなるべく減らすために、事前にやるべきことをタスク化し準備しておくという工夫をしています。具体的には「週に1回、1週間分の献立を考え、それに沿って買い物をする」「時間がある日に数日分を作る・前日の夜に仕込む」といったことです。

そして、チルド食品・冷凍食品といったお助け食品の活用による調理の簡便化、副菜は定番のものを毎日使うことによるシンプル化などは、共働きママたちにとっては基本の工夫と言えそうです。

そこには、負担が増加する夏休みでも「自分のためにも子供のためにも、余裕を作っておきたい」という気持ちがあるようです。

それ以外のポイントとして、「弁当箱は子供に洗わせる」「玉子焼きだけは毎日夫が作る」というように、タスクの分散化をするという意見も聞かれました。家族みんなでタスクを共有することは、ママの負担減につながるのはもちろんですが、毎日の家事を子供が「自分ごと化」する良い機会と捉えているということでした。そうした考え方は、前向きに夏休みを乗り切るマインドにもつながりそうです。

- 調査概要

- 『共働き家族の夏休みの過ごし方に関する調査』

- 調査方法:

- オンラインインタビュー調査

- 調査対象:

- 小学生の子供がいる共働きママ(31名)

- 調査日:

- 2019年6月25日(火)

高野 裕美 イマドキファミリー研究所リーダー/エグゼクティブ ストラテジック ディレクター

調査会社やインターネットビジネス企業でのマーケティング業務を経て、2008年jeki入社。JRのエキナカや商品などのコンセプト開発等に従事した後、2016年より現職。現在は商業施設の顧客データ分析や戦略立案などを中心に、食品メーカーや、子育て家族をターゲットとする企業のプランニング業務に取り組む。イマドキファミリー研究プロジェクト プロジェクトリーダー。