アニメや漫画の作品にゆかりのある場所を訪れる「アニメツーリズム」。ファンの間では「聖地巡礼」とも呼ばれ、新たな移動と地域活性化を促進する観光資源としても期待されています。そこで、生活者の移動と活性化について研究するMove Design Lab(MDL)では、近年ますます人気が高まる「聖地巡礼」のポテンシャルに注目。その活動の支援・活性化を目指して設立された、一般社団法人アニメツーリズム協会の理事 兼 事務局長である寺谷圭生氏に、聖地巡礼の経緯や今後の可能性についてお話を伺いました。今回は、その後編です。<前編はコチラ>

後編では「聖地巡礼」を支援するアニメツーリズム協会設立の目的や、インバウンド需要へ向けた取り組みなどについて伺います。

2020年に向け、“オールジャパン”で聖地巡礼を支援

MDL 聖地巡礼の人気を背景に、アニメツーリズム協会の設立が発表されたのは、2016年9月とのことですが、その際の経緯や目的をお聞かせいただけますか。

寺谷 直接的なきっかけは、やはり2020年の東京オリンピック・パラリンピックです。世界中から日本に注目が集まる時期であり、政府も訪日外国人4000万人を目標に掲げています。観光面ではもちろん、コンテンツ面でも日本の漫画やアニメに親しんでくださる方々をおもてなしする環境を整えようと、旅行代理店や航空会社、出版社などが集まり、“オールジャパン”の組織として設立しました。

MDL 発足時からインバウンドを意識されているのですね。訪日外国人の方も聖地巡礼を楽しまれていらっしゃるのでしょうか。

寺谷 そうですね。以前は東京、浅草から富士山、京都というゴールデンルートが典型的な旅行ルートしたが、いわゆる“爆買い”も落ち着いて、2015年以降は“体験”に関心が移りつつあります。よく言われるように「モノからコト」になったのでしょう。そこで、アニメに注目が集まるようになりました。アニメを含め、日本のコンテンツを現地で楽しもうという意向が見受けられます。その傾向は国内消費においても同様といえるでしょう。

YouTubeなどで海外にも聖地巡礼をアピール。

MDL 設立の趣旨としては、インバウンドを意識してということですが、マーケティングとしての価値も少なくないように見受けられますね。

寺谷 仰る通りです。出版社などコンテンツホルダー側はモノが売れない時代になって、コト側にビジネスをシフトする必要性を感じています。そうした中で、聖地巡礼という現象が現れ、企業としてもビジネスチャンスとして捉えるようになってきました。旅行代理店や交通関連企業も同様でしょう。しかしながら、あくまで聖地巡礼はファンの自発的な行動が起点であり、作品のファンはビジネスの匂いを非常に嫌います。とはいえ、何かを行うにはコストがかかり、その予算や利益をどこから得ていくか、事業として成り立たせていくことも考えなければなりません。また、ブームが来ているのに地域が動けない、逆に地域はやる気でも作品がヒットするかわからないという、アニメならではの特殊な事情も抱えています。確かに難しいことではありますが、そこを協会として中立的・非営利的な立場から調整し、支援することを期待されているのだと認識しています。

MDL そうなると、先程おっしゃられていたように、第3のプレーヤーというか、地域のキーパーソン(前編参照)の役割が重要になってきますね。

寺谷 そうですね。「らき☆すた」の場合は鷲宮の商工会青年部や祭りの主催者の方でしたし、「ハイスクール・フリート」では民間企業の若社長でした。そうした方々が活動しやすいように、協会として何らかの形で支援ができればと考えています。

誰もが現実世界でアニメを楽しめる国を目指して

MDL 「らき☆すた」の成功から10年たった今、これから聖地巡礼はどのようになっていくとお考えになりますか。

寺谷 あくまで私の見解ですが、IT技術の進化によって移動しないで済ませられることが増えた一方で、「移動したい」と思う機会も増えたようにも思います。2010年代になってケータイやスマホで撮影した写真がSNSで共有されることで「その場に行ってみたい」と感じ、さらにGoogleマップなどのナビゲーションツールの普及で実際に現地に行きやすくなりました。その結果、以前はコアなファンだけが行うイメージであった聖地巡礼という行為が、もっとライトになり、行く人が増えていったように思われます。既にアニメ自体がオタクだけのものではなくなっていますし、さほどファンでなくても「その場に行くなら、ついでに巡礼」という人もいるでしょう。「君の名は。」もコアなファンから火が付いて、特別アニメオタクではない人もモデルとなった場所を訪れていました。

MDL アニメの聖地が観光の定番スポットになってきたということでしょうか。

寺谷 1つのジャンルになりつつありますね。アニメはもともとインドアな趣味でしたが、外に出ることも含めての楽しみになってきています。それを株式会社KADOKAWAの取締役会長でアニメツーリズム協会の理事長を務める角川歴彦氏は「コンテンツがアウトドア化した」と表現し、アニメツーリズム協会会長である富野由悠季氏も「オタクをドアの外に連れ出した」という言い方をしています。好きな作品への思いがトリガーとなり、行ってみたら仲間に会えてコミュニティが生まれ、そこに地域の人々との交流が生まれて、地域の魅力を知って、さらにライト層も参加して、そうした複合的な融合が真の意味での「聖地」なのかなと思います。

MDL アニメツーリズム協会様では「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」を発表されています。これはどのように決めていらっしゃるのですか。

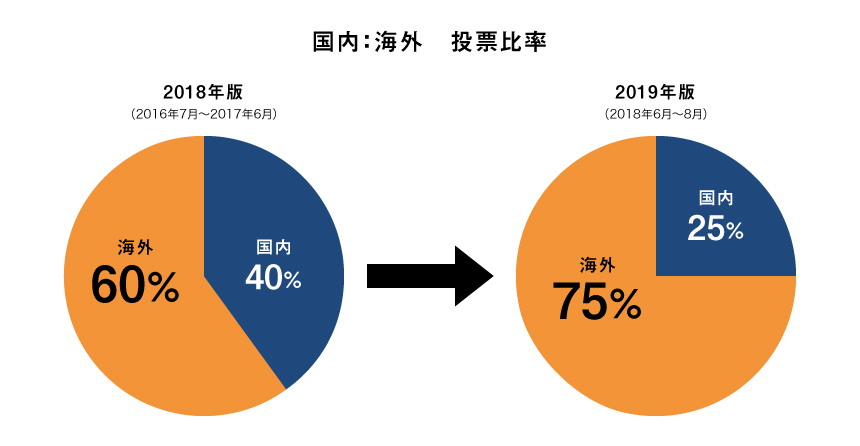

寺谷 Web上での投票がメインになっています。2018年版に続いて2回目になりますが、3ヶ月で3万票が集まり、海外からの投票比率は75%にも上りました。中国、香港、台湾、韓国が上位で、東アジア圏、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシアと続き、あとはもう全世界ですね。投票フォームを11言語で用意したのですが、結果75の国と地域から投票をいただきました。

地域側からもビビッドに反応があり、新たにリスト入りした市のいくつかから市長さんが自ら発表会に出席くださり、熱いスピーチをいただきました。

MDL すごい熱気ですね。

自治体からの期待の表れだと思います。今後の活動のご予定はいかがですか。

寺谷 まずは「アニメ聖地88」の投票と選定・発表を通じて、アニメツーリズムをより多くの人に知ってもらうという公益事業を核に活動を続けていきます。たとえば、「アニメ聖地88」は発表するだけでなく、成田空港を0番札所、都庁を88番札所として情報発信を行ない、御朱印を配置するなど、実際に動くきっかけになるような仕掛けを行なっています。また、協会の会員になっていただいた自治体さんには認定プレートをお渡しし、観光の拠点などに設置していただいています。その上で、コンテンツ側への橋渡しを行い、お土産やツアー、イベント等、観光資源の企画・開発などのお手伝いができればと思っています。

MDL 最後にメッセージとして、協会が掲げる将来の目標について伺えますか。

寺谷 当面の目標は、2020年のオリンピック・パラリンピックを観に海外から来られた方に、もう1つの日本の楽しみ方として、アニメの聖地巡礼を目的に地方を訪れていただくことです。そして将来的には、日本全体がアニメの国として世界的に認知され、聖地巡礼そのものを目的に日本に来てくださる方が増えるようにしたいですね。そのためにはコンテンツを海外に発信するだけでなく、現実の世界でもそれぞれの聖地がエンターテインメントとして十分に楽しめる場になっていることが必要です。10年、20年とかかると思いますが、様々な関係者と協力して、しっかりと支援していきたいと思います。

MDL それは国内のファンにとっても楽しみとなりますね。「コンテンツのアウトドア化」である聖地巡礼は、コンテンツの価値を拡張し体験価値に変えていきます。そしてそれはビジネスの拡大にもつながっていきます。2020年は勿論、その先の未来を見据え、コンテンツのファン、地域、そして企業といった様々なプレイヤーのWINを積み重ねることができる聖地巡礼の更なる展開に期待したいところです。大変興味深いお話をいただき、ありがとうございました。

五明 泉 Move Design Lab代表/恵比寿発、編集長

1991年jeki入社。営業局配属後、通信、精密機器、加工食品、菓子のAEを歴任、「ポケットモンスター」アニメ化プロジェクトにも参画。2014年営業局長を経て2016年よりコミュニケーション・プランニング局長。