アニメや漫画の作品にゆかりのある場所を訪れる「アニメツーリズム」。ファンの間では「聖地巡礼」とも呼ばれ、新たな移動と地域活性化を促進する観光資源としても期待されています。そこで、生活者の移動と活性化について研究するMove Design Lab(MDL)では、近年ますます人気が高まる「聖地巡礼」のポテンシャルに注目。その活動の支援・活性化を目指して設立された、一般社団法人アニメツーリズム協会の理事 兼 事務局長である寺谷圭生氏に、聖地巡礼の経緯や今後の可能性についてお話を伺いました。

前編では「聖地巡礼」が発生した背景や経緯、そして地域の活性化につながった事例やそのポテンシャルなどについて伺います。

フィクションからリアルへ、聖地巡礼の萌芽と発展

MDL 聖地巡礼という「アニメのファンが作品の舞台となった場所を訪れる」という行為は、いつ頃から始まったのでしょうか。また、どのようにして人気が高まってきたのでしょうか。

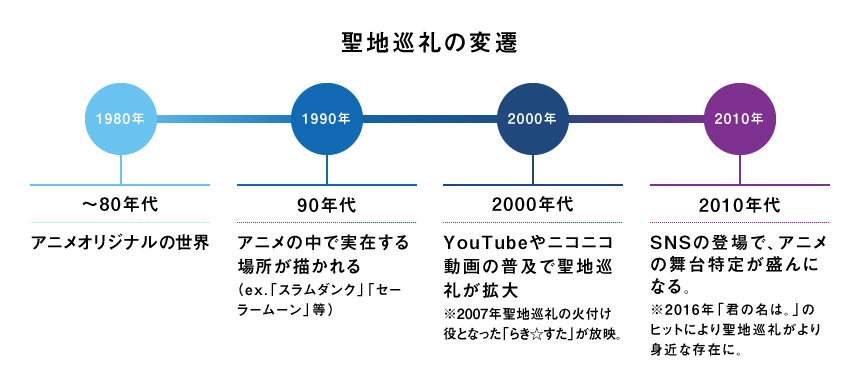

寺谷 従来、アニメーションはフィクションが基本で、非現実の世界が舞台であることがほとんどでした。しかし90年代くらいから、作品にリアリティを与えたいという意図などからか、実際に存在する場所をモデルに描かれるケースが増えてきました。「スラムダンク」などのスポーツものや学園ものだけでなく、「セーラームーン」などのファンタジー作品でも実在する場所をモチーフにした場面が登場する傾向が見受けられます。

MDL 確かに、東京タワーや鷲宮神社など、舞台背景が具体的に描かれるようになりましたね。

寺谷 ええ、ただ当時はインターネットが普及しておらず、大きな話題になることはそう多くはありませんでした。しかし、2000年代になってインターネット、特にSNSが普及するとファンによって「ここが舞台じゃないか?」という場所の特定が始まり、さらに2006〜2007年頃にYouTubeやニコニコ動画が立ち上がって一気に広がった感があります。その火付け役になったのが、2007年に放映された「らき☆すた」です。もとは4コマ漫画で、埼玉県の鷲宮町(現・久喜市鷲宮)と鷲宮神社を舞台に女子高生がゆるい毎日を過ごすというお話ですが、アニメ放映がわずか6ヶ月間だったにも関わらず、現在も多くのファンが現地を訪れています。

SNSが本格的に普及した2010年代に入ると聖地巡礼は爆発的に拡大しました。2016年公開の「君の名は。」の舞台といわれた岐阜県の飛騨市や長野県の諏訪湖が話題になったことは記憶に新しいですよね。

MDL 「らき☆すた」が大きな転機となったんですね。10年以上前の作品が現在も聖地として残っているとは驚きです。 具体的に「らき☆すた」はどのくらいのインパクトがあったのでしょうか。

寺谷 なかなか推し量る指標を示すのは難しいのですが、かなりの人数が鷲宮に訪れていると思われます。たとえば鷲宮神社への参拝客はアニメ放映前で約7万人くらいだったのが、放映後は最高で40万人を超えたそうです。

MDL 観光客が急に増えて、地元の方々はさぞ驚かれたでしょうね。

寺谷 最初は戸惑いがあったようですね。しかし、素晴らしいことに地域の商工会の皆さんが直接「なぜこの町にきたの?」と訪れた人たちに話しかけ、事情がわかったことで変わったようです。彼らが喜ぶようなことを一緒にできないかと出版社に連絡をとってオリジナルグッズをつくったり、商店街でスタンプラリーを行なったりと、積極的な取り組みが始まりました。10年たった現在も鷲宮神社への参拝客は30〜40万人を保っており、地域の土師祭という祭には「らき☆すた神輿」が出て、大勢のファンが担ぎに行くそうです。いわば地域の方々の理解と協力があって初めて、聖地巡礼は成り立ち、継続するのだと思います。

ファンと地域の人々の融合が聖地巡礼の成功のカギ

MDL 「らき☆すた」の聖地巡礼を成功させた「地域の方々の理解と協力」は、どのように育まれ、取り組みとして昇華したのでしょうか。

寺谷 まずは熱心なファンの方、ここでは「オタク」とあえて言わせていただきますが、このオタクと呼ばれる人たちを受け入れ、楽しむ場を提供したことに始まったように思います。10年前には、オタクがリアルで楽しめる場といえばコミケやアニメイベント、秋葉原などに限られていました。それが鷲宮には商工会が催すイベントがあり、「痛車」でもコスプレでも大丈夫だと広く知られるようになり、ファンが集まるようになりました。

MDL なるほど。オタクと呼ばれる人たちがリアルに集う新たな場所が出来たというのが大きかったわけですね。

しかしアニメは放映が終わるとその熱気もしぼんでいく傾向にあります。それが「らき☆すた」では、現在も活況にあるというのはなぜなのでしょうか。

寺谷 確かに作品の力だけでは一過性のブームになるので、継続的、定期的にリピートしていただくには、工夫が必要です。「らき☆すた」の場合、他のアニメのイベントを誘致したり、前述のように地域のお祭に神輿を出して慣例化したり、リピーターに向けた仕掛けを定期的に行なっていました。アニメ情報誌の付録に「作品の舞台マップ」をつけるなどコンテンツ側からの仕掛けも追い風になりました。また、アニメ人気が呼び水になって地域が新聞の一面で特集されるなど、作品ファン以外への訴求にもつながっていったと思います。もともと鷲宮神社や商店街など魅力ある観光資源が多く、最終的には地域に愛着をもっていただくことにも成功したということなのでしょう。

MDL なるほど。アニメから入ってきた方を地域としっかり接着させることに成功しているわけですね。では、こうした複合的なムーブメントを起こすカギはどこにあるのでしょうか。

寺谷 やはり「人と人のつながり」が大切だと思います。聖地巡礼の成功の裏側には、必ず地域の方とファンとの強力な連携が存在します。「らき☆すた神輿」の場合も土師祭を主催している年配の方にファンの代表が会いに行って「アニメオタクと神輿オタク、オタク同士で一緒にやろうか」ということになったと聞きます。さらにいえば、そうした地域とファンの連携を推進するキーパーソンの存在が大きいです。たとえば「ハイスクール・フリート」という海洋学校で訓練をする女の子達のアニメの聖地である横須賀では、和菓子屋さんのご主人が自社ビルのワンフロアをファンに無償開放して、商工会の皆さんを巻き込んだところ、本格的に自治体の観光課が動き出すことになりました。種子島でも「ROBOTICS;NOTES」という作品で、モデルガンショップを営む方が中心になって活動されています。

MDL なるほど、地域をよく知るキーパーソンが鍵になるわけですね。その方の推進力があって、さらに作品のファン、コンテンツ側のキーパーソン、自治体や商店街などがつながり合うことで、聖地巡礼を盛り上げていくわけですね。

―――後編では、さらに聖地巡礼を支援するアニメツーリズム協会設立の目的や、インバウンド需要へ向けた取り組みなどについても伺います。

五明 泉 Move Design Lab代表/恵比寿発、編集長

1991年jeki入社。営業局配属後、通信、精密機器、加工食品、菓子のAEを歴任、「ポケットモンスター」アニメ化プロジェクトにも参画。2014年営業局長を経て2016年よりコミュニケーション・プランニング局長。