移動の未来について考えながら“新しい移動”を構想するプロジェクトチーム「Move Design Lab(MDL)」では、普段の移動行動の実態を基に分類した「MOVERクラスター」をご紹介しております。

初回にあたる前回は各クラスターの概要についてご紹介しました。

(前回記事「あなたはどのタイプ?人の移動特徴から見えてきた7タイプの“MOVERクラスター”」)

今回はより「移動」にフォーカスした各クラスターの特性や違いについてお届けいたします。

移動量で突出する「ソーシャルアクティブMOVER」

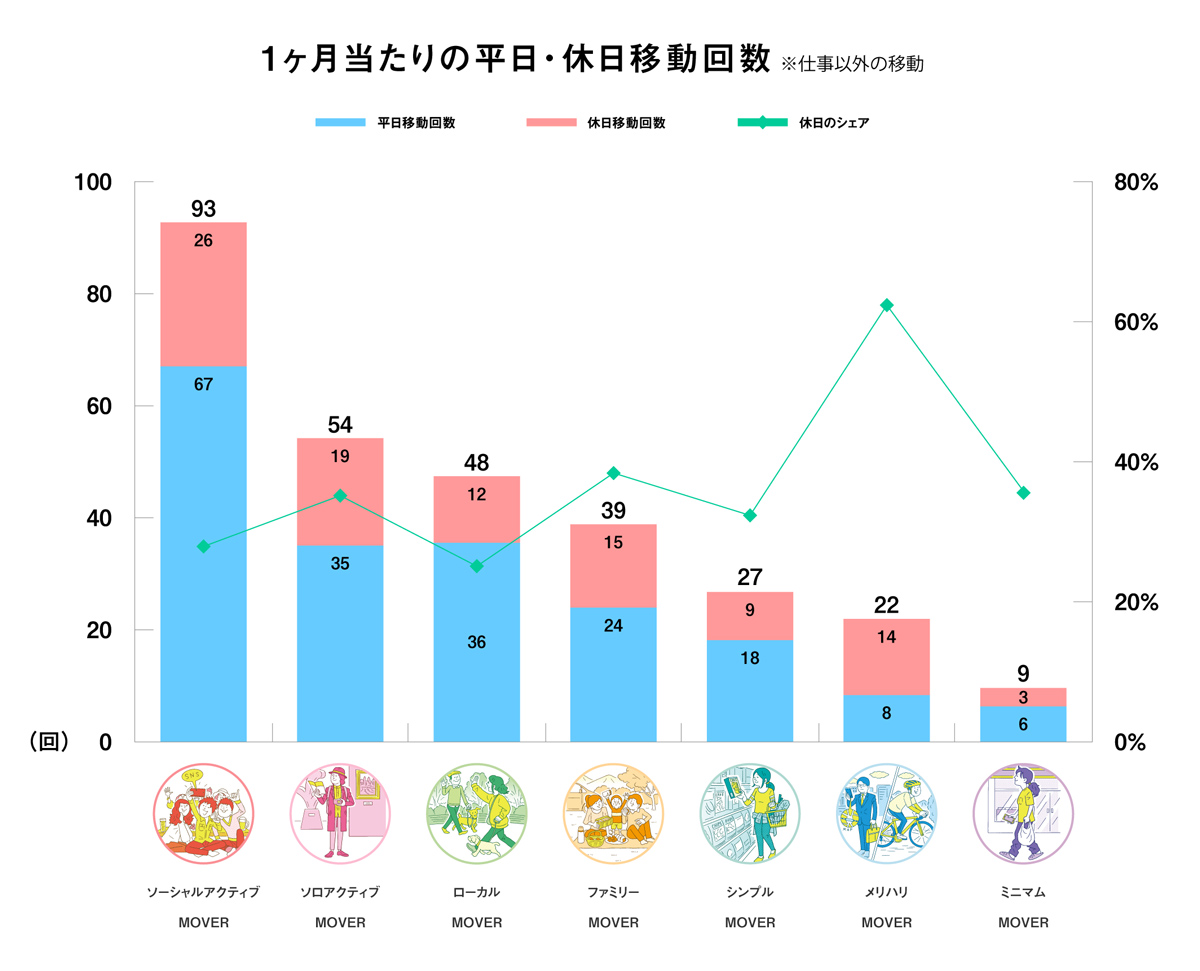

グラフは各クラスターの1ヶ月当たりの平日・休日の移動回数を示したものです。前回は仕事の移動回数を含めた移動量をご紹介しましたが、有職者ベースであることから、仕事の移動回数は各クラスターあまり差異がないため、今回は仕事の移動を除いたスコアに注目しました。「ソーシャルアクティブMOVER」は平日・休日共にどのクラスターよりも移動を重ねており、仕事以外で月間93回も移動しています。それに対し、「ミニマムMOVER」はその1/10程度の移動量となっています。

また、ほとんどのクラスターは平日の移動回数が多い中、平日・休日の使い分けがはっきりしている「メリハリMOVER」のみ、休日移動が移動の6割を占める結果となっています。

移動回数、大きく差が出るのは「遊ぶMOVE」

移動を目的ごとに分類し、下記のような8つの移動に振り分けました。

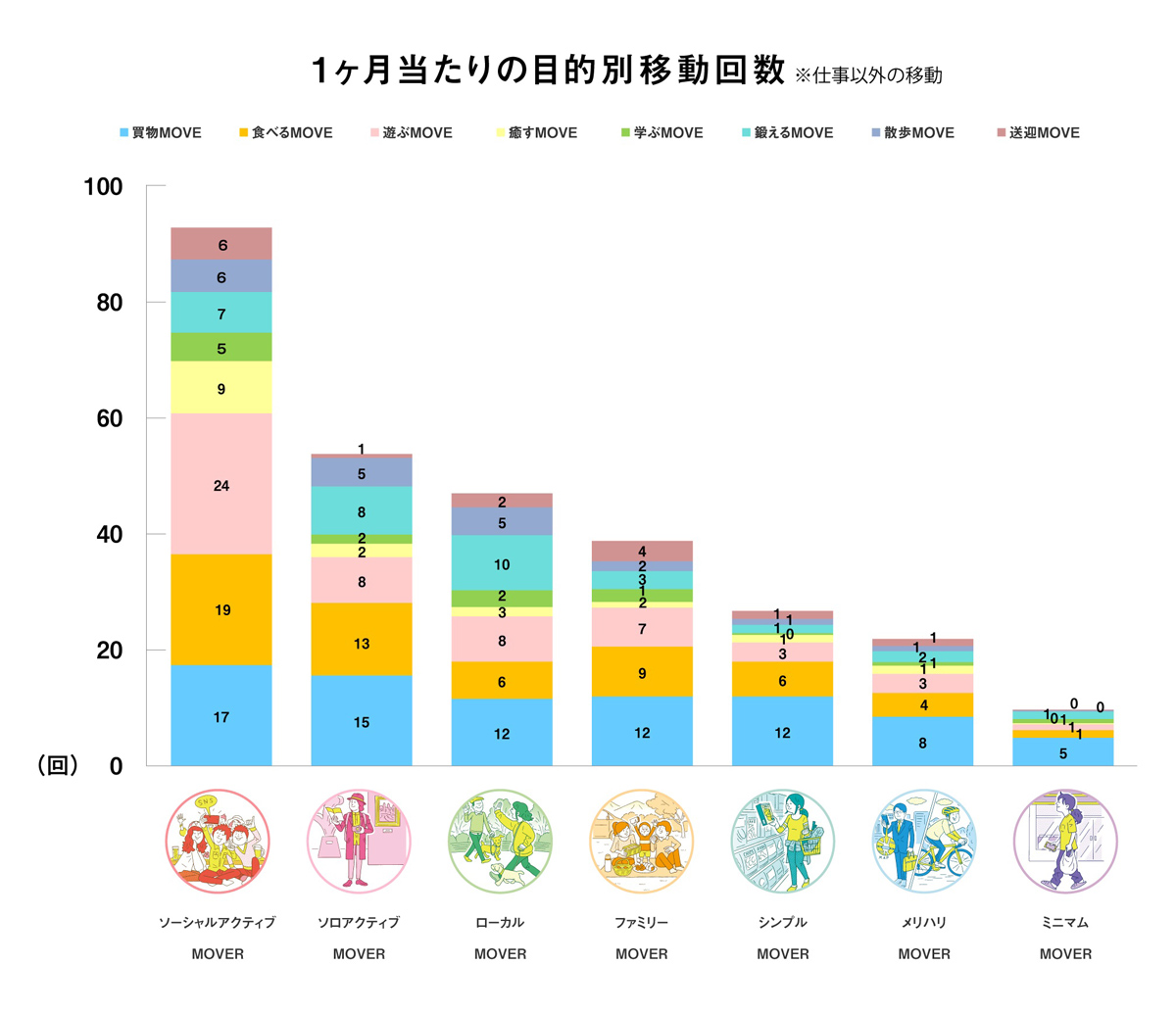

分類を行った目的別移動の中で、注目したいのは「買物MOVE」と「遊ぶMOVE」です。

買物MOVEはどのクラスターもある一定量移動をしており、全体の移動回数差に比べ、あまり大きな差が出ていません。一方で大きく差が開いたのが遊ぶMOVEです。「ミニマムMOVER」の遊ぶMOVEは1ヶ月当たり1回であるのに対し、「ソーシャルアクティブMOVER」は24回も移動しています。

このことから、生活に必要不可欠な移動についてはどのクラスターもあまり差はなく、移動回数の差は娯楽目的の移動が大きく関与しているということが分かります。

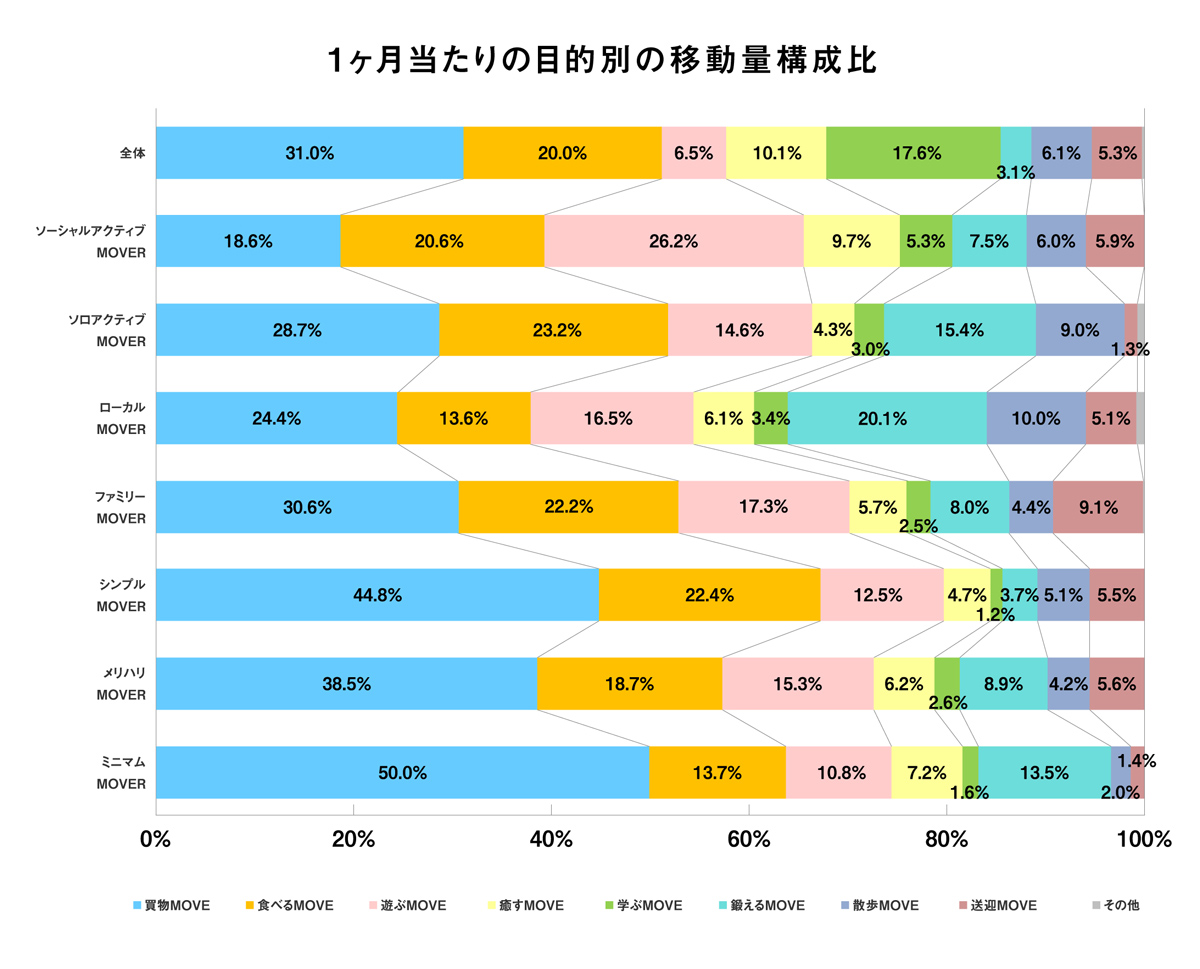

これをクラスター別に構成比であらわしたものが次のグラフです。「ソーシャルアクティブMOVER」の遊ぶMOVEは全体の26.2%を占めており、移動の4分の1が遊び目的の移動であることが分かります。また、特徴的なのが「ローカルMOVER」の鍛えるMOVEの構成比の高さ(20.1%)です。

これは、地元でランニングやウォーキングをしていることが理由だと考えられます。移動量がやや控えめな「シンプルMOVER」、「メリハリMOVER」、「ミニマムMOVER」は、買物MOVEの構成比が高くなっており、彼らの移動の多くは生活に必須のもので占められていることが分かります。

「ソロアクティブMOVER」は食事移動の6割が「ソロMOVE」

それでは移動時の同行者にはどのような違いがあるのでしょうか。

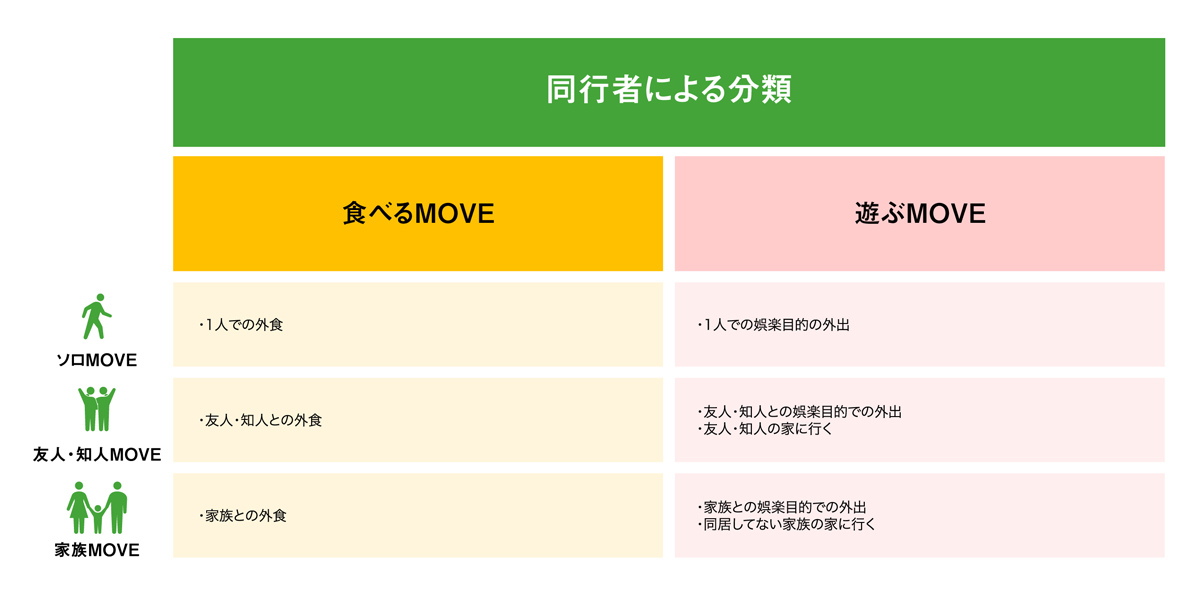

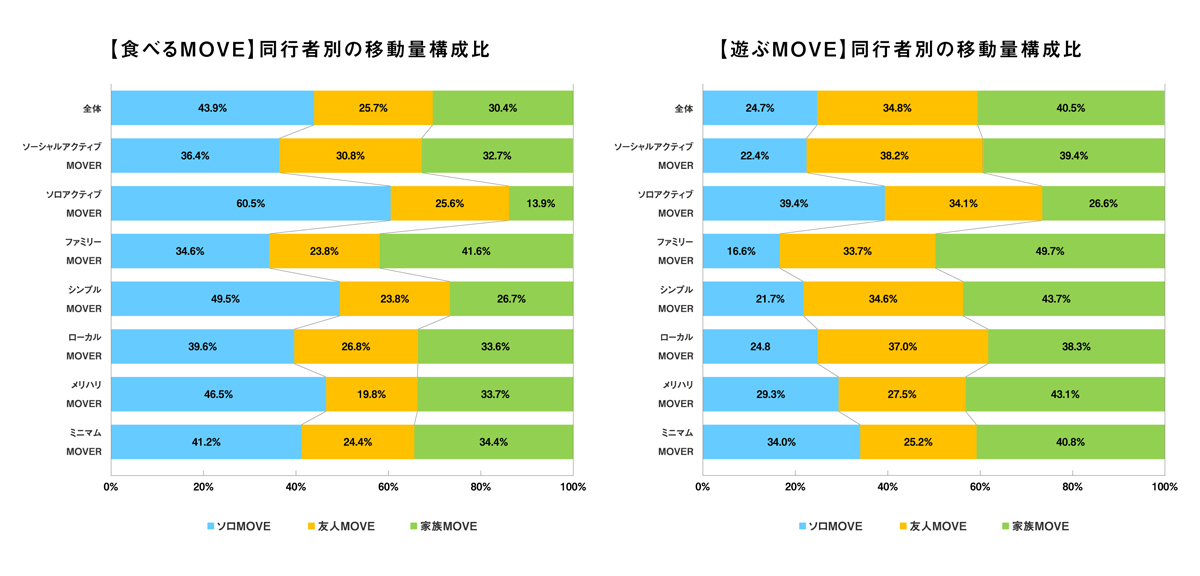

「食べるMOVE」と「遊ぶMOVE」を同行者によって「ソロMOVE」、「友人・知人MOVE」、「家族MOVE」に分類し、その構成比を考察しました。

次のグラフを見るとどのクラスターもソロMOVEが高い傾向にあることが分かります。その中でも、「ソロアクティブMOVER」のおひとり様移動の構成比の高さは圧倒的で、食べるMOVEにおいては、6割以上をソロMOVEしています。

また、名前の通り「ファミリーMOVER」は家族MOVEの構成比が高くなっており、食べるMOVEでは41.6%、遊ぶMOVEでは49.7%と、実に5割近い移動を家族で行っています。

同行者の構成比が全体平均に非常に近いのが「ソーシャルアクティブMOVER」です。彼らは交流関係が広く、器用に様々な人と移動していることから、このような結果になったと考えられます。

今回は移動にかかわる様々な切り口から、MOVERクラスターの特徴をご紹介してまいりました。

移動回数の差だけでなく、移動の中身までを考察することで、よりクラスターの特性が見えてきたかと思います。また、分析を進めていく中で、移動量が多いクラスターほど消費のポテンシャルが高いということが分かりました。そこで、次回は消費とクラスターの関係についてご紹介していきたいと思います。

「MOVE実態調査2017」

調査主体 株式会社ジェイアール東日本企画 Move Design Lab(MDL)

調査手法 インターネットアンケート調査

調査期間 2017年3月7日~3月8日

調査エリア 全国

調査対象者 20~79歳の男女(学生除く)

サンプル数 2,200(うち有職者数:1,031)

五明 泉 Move Design Lab代表/恵比寿発、編集長

1991年jeki入社。営業局配属後、通信、精密機器、加工食品、菓子のAEを歴任、「ポケットモンスター」アニメ化プロジェクトにも参画。2014年営業局長を経て2016年よりコミュニケーション・プランニング局長。