新たなライフスタイルとして、流動的な住まい方を実践する人が少しずつ増えているなかで、その変化をいち早く捉え、生活にさまざまな豊かさをもたらす住宅やサービスが生まれています。沿線や地域を積極的に移動する居住者たちはいま、暮らしに何を求め、どんな価値を感じているのでしょうか。これからの住まい方と移動の可能性を広げていく先進的な3つの取り組みを、全3回で紹介します。

リノア北赤羽

株式会社リビタがプロデュースし、リノアシリーズとして一棟をまるごとリノベーションした分譲マンション。マンション内や地域とのつながりを目的とした複数の共用施設「つながるば.」を備える。施設の運営は、コミュニティ開発や創業支援に取り組むNPO法人彩結び(いろむすび)に委託。キッチンを備えた1階の「つながるま」は、日替わりカフェやレンタルスペース、イベントスペースとして地域に広く開かれている。

経験や得意なスキルをシェアしたくなる地域に開かれた共用施設

JR埼京線の北赤羽駅から徒歩3分、リノア北赤羽は12階建て147戸の分譲マンションです。目を引くのは、1階にある広く開放的な共用スペース。靴を脱いでくつろげる小上がり席や個室も備えた、最大約45席のゆったりしたシェア型店舗にもなっています。曜日や時間帯を限定して、個性豊かなカフェやベーカリー、ダイニングやテイクアウト専門店などが営業するほか、ダンスの公演やサークルの集まり、世代交流を目的とした無料の読み聞かせイベントなどにも利用されています。

マンション内には「つながるば.」という5つの共用施設があり、そのうちシェア型店舗を含む4つの施設は、住民以外も予約できるレンタルスペースとして、地域に広く開かれています。オープンを記念して2020年12月に開催した「まちびらきフェス」には、飲食やハンドメイドの雑貨の販売、ダンスショーやワークショップなどのプログラムに、1日で約500人が来場したそうです。

企業の社宅だった建物をリノベーションして、特色ある分譲マンションに生まれ変わらせたのは、株式会社リビタです。これまでに一棟をまるごとリノベーションして販売するマンションを、コンサルティングも含め50棟ほど手がけています。開発を担当した、レジデンシャル事業部の尾﨑洋甫さんによると、リノア北赤羽の開発コンセプトは「Give and share.」。「共用施設を地域に開放し、住民の方のみならず、近隣の方も集える場にすることで、交流から新たな気づきやチャレンジのきっかけが生まれて、住む楽しさや暮らしの豊かさを創出できるのではと考えました」

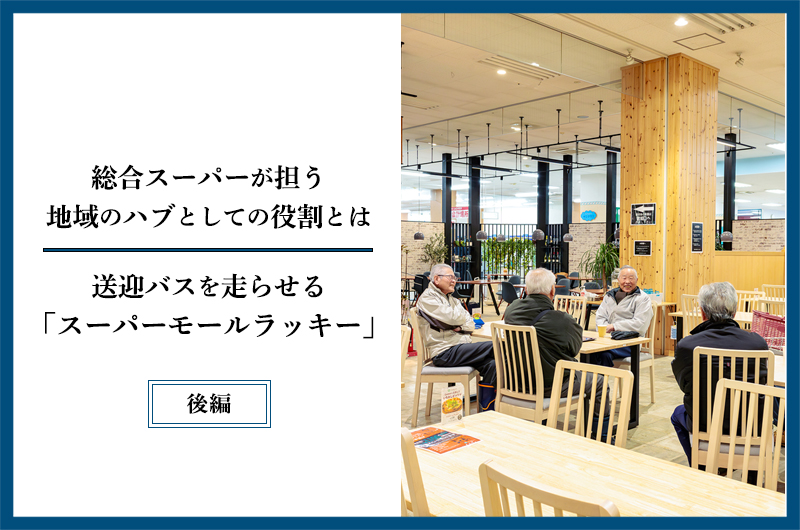

1階の共用施設「つながるま」。左奥にキッチン、その反対側にはリモートワークや勉強もできる個人用のカフェスペースもある

そこで重視したのは、人々が仕事や趣味のスキルをシェアしたくなるような仕組みづくりだったといいます。具体的には、シェア型店舗の一角に、飲食店営業許可と菓子製造業許可を取得済みの業務用シェアキッチンを備えました。食品衛生責任者の資格さえあれば、レンタルして手軽に店舗営業ができます。

これまでに、飲食店開業を目指す地元のご夫婦が3カ月間こちらで試験営業してから、駅周辺などに店をオープンさせたり、キッチンのみレンタルして焼き菓子を製造し、オンライン販売している方がいたりするそうです。自宅と店舗が近いメリットを生かし、そば店を経営する居住者の方が、朝7時から2時間だけ、朝食用に営業をしているケースもあります。

ほかにも、11階の防音設備の整った集会室では、マンション内外の子どもたちが通うチアダンス教室やリトミック※教室が開かれていたり、見晴らしのよい屋上のウッドデッキで、居住者のヨガ講師が開催する青空レッスンが好評だったりするといいます。マンション内のこうした多彩なレンタルスペースに魅力を感じ、物件の購入を決めた方もいるそうです。

※ 0〜6歳までの子どもを対象とした音楽教育。音楽に合わせて思うままに体を動かすことで、心身の発達を促す

正面入口に面した野外スペース「おおやね」は、キッチンカーが営業したり、イベント時にはステージになったりもする

パートナーによる運営スキームを導入。持続的で発展的な取り組みを実現

マンション内の共用施設を広く貸し出し、居住者のコミュニティと街が共に活性化するような仕組みづくりは、不動産会社であるリビタにとって初めての試みだったと言います。そこで欠かせなかったのが、共用施設の運営を任せられるパートナーの存在でした。リノア北赤羽では、地元の赤羽地区を中心に、コミュニティカフェの運営やイベント開催などの実績があるNPO法人彩結びを、プロジェクト発足当初からのパートナーとし、さまざまな課題を共に乗り越えてきたそうです。「運用や管理のルールを決めるのはもちろん、誰がどういう役割を担ってどこが責任を持つのかなど、前例がない難しさがありました」と、尾﨑さんは振り返ります。

一般的に不動産会社の仕事は、住宅が完売すると終了します。リビタも建物の完成から2年ほどで販売を終えていますが、その後も彩結びは継続して共用施設の運営を担っています。リノア北赤羽の管理組合からマンションの共用施設を有償で借り受け、カフェの営業や講座の企画・運営を行うほか、共用施設を一般利用者へサブリースして、スペース利用料という形で収益を得ています。

加えて、管理組合からの委託を受け、居住者の交流を促すイベントの企画・運営も手がけています。彩結びの共同代表理事、佐野愛子さんは「クリスマスツリーの点灯式など、入居者向けの懇親イベントをきっかけに、パパ会やママ会が自然に発足するなど、居住者間の自主的な交流も活発になっています」と、子育て層を中心に、地域のつながりが求められていることを感じているそうです。

彩結びは、子ども向けのイベントも複数企画。近隣から子どもが集まり、親同士も顔を合わせるため、つながりができるきっかけになるという

佐野さんは、リノア北赤羽の共用施設の運営は、誰かの「何かやってみたい」を応援することがテーマだと言います。「北区の政策提案協働事業の一環で、ここを拠点とした創業支援プロジェクトなどを2023年からスタートさせました。居住者の方も3名が参加し、起業の準備をしています。気軽にチャレンジして暮らしの楽しさを広げていく、という当初のコンセプトが実現されていくのを感じます」と佐野さん。また、尾﨑さんは「入居して10年後くらいに、やっぱりこのマンションに住んでよかったねと言ってもらえることが、長い目で見れば当社のブランドイメージ向上につながる」と考えています。

どの魅力を誰にアピールするか。非日常を気軽に体験できる沿線に

今後のマンション開発の展望について、尾﨑さんは「京王グループの企業として、京王線沿線の物件でも今回のような特徴のある住まいづくりをしたい」と語ります。念頭にあるのは、街の中心的な存在である駅と物件との連携。例えばマンションで開催するイベントに、近隣の人々にも参加してもらえるよう、駅で告知するというようなことです。

また、鉄道を通じて、日常生活が広がる暮らし方を提案したいと言います。「京王線は新宿から高尾山まで鉄道が走っているので、沿線のまちから高尾山を訪れることは、住民にとってハードルが低いかもしれない。例えば、こうしたハード的な優位性を利用して、入居者が気軽に高尾山でトレッキングを楽しめるような仕組みができるのではと、考えています」

尾﨑さんは「非日常を気軽に体験できる日常」を、マンション購入の付加価値にできるのではないかと考えています。 「ただし、沿線の魅力を全部体験できます、という幕の内弁当みたいなアピールは誰にも刺さらない。誰に対して何を提供するか、選択する必要があります」

リノア北赤羽にシェアキッチンを備えるアイデアは、リビタが企画・運営しているシェア型賃貸住宅で得た「キッチンや食を介した交流には広がりがある」という手応えから生まれたそうです。コミュニケーションの輪を集合住宅内から近隣へ、そして駅、沿線へと広げることで日常生活の延長に新しい価値を創出するノウハウが積み重ねられています。

聞き手/松本阿礼 取材・文/髙梨輝美 画像提供/株式会社リビタ

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.58掲載の記事を一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2023年12月)のものです。

(1)unito 〜住み替えや「半一人暮らし」が気軽にできる仕組みで、住まいをもっと自由に〜

(2)リノア北赤羽 〜近隣住人も集える共用施設から暮らしの豊かさを創出するマンション〜

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。