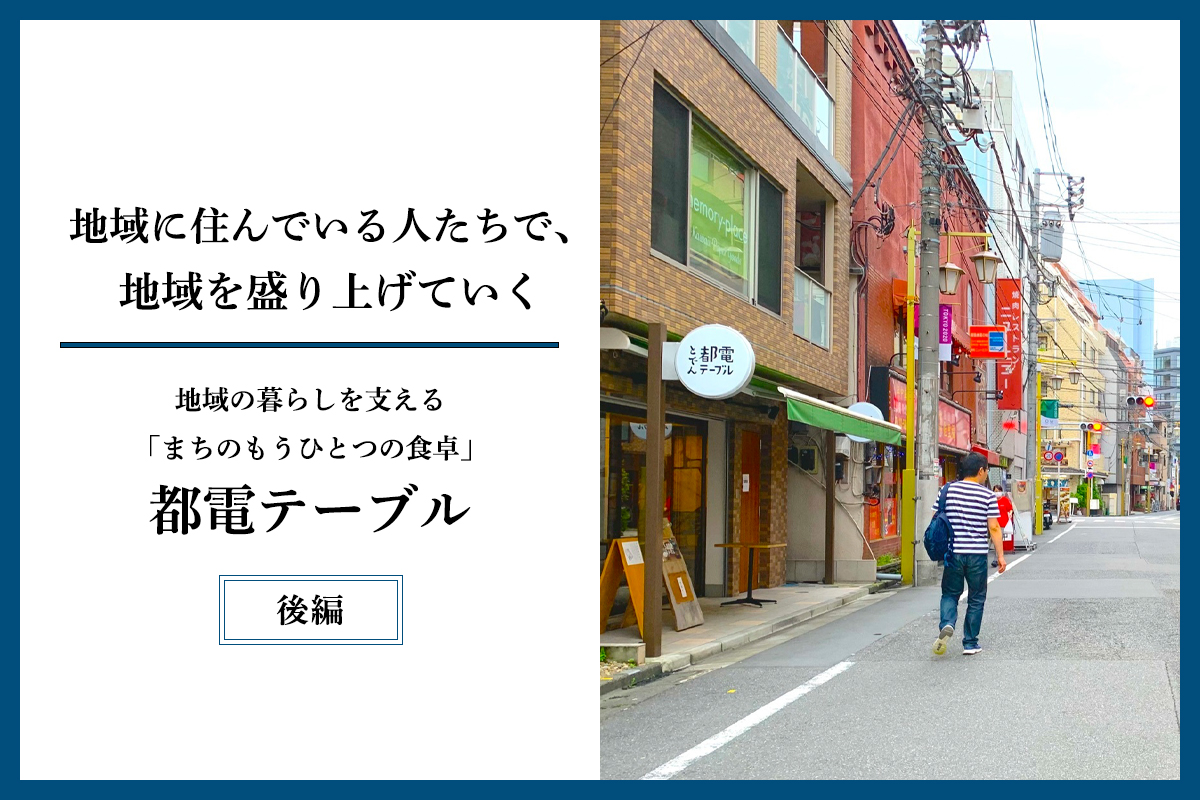

株式会社 都電家守舎

2013年設立。豊島区と都電荒川線沿線のまちを面白くするまちづくり会社。それぞれの専門性や得意分野を生かして、不動産オーナーと一緒に欲しい暮らしを形にする。歩ける距離に住んで、働いて、子育てして、遊んで、暮らす「職育住遊超近接」の暮らしの実践と発信を行う。現在は都電荒川線沿線で3店舗の飲食店運営を行っている。

https://todentable.thebase.in/

代表取締役 青木 純さん

1975年東京都生まれ。日本の賃貸文化を変革したカスタマイズ賃貸で新しい市場を創造し、経済産業省「平成26年度先進的なリフォーム事業者表彰」を受賞。「育つ賃貸住宅」というコンセプトで企画した「青豆ハウス」はグッドデザイン賞2014受賞。主宰する「大家の学校」で大家の育成にも取り組む。都電家守舎の代表取締役として遊休不動産の転貸事業や飲食事業「都電テーブル」を展開。(上記写真の中央が青木 純さん 写真提供:株式会社都電家守舎)

街で暮らす人と同じ視点でものごとを見てみる

都電テーブルのように、地域に関わりたいと考える人や企業、お店は多いと思います。都電テーブルでは、どのようなことを心がけて営業しているのでしょうか。

青木:どれだけ地域に溶け込めるかを、つねに考えています。ヒントは日常の中に落ちていますよ。たとえば、東尾久のあたりはお年寄りが多いエリアなので、「家でも健康的な食事をしてほしい」と思い、栄養面を考えた料理提供を意識したお店にしました。今後はテイクアウトも強化していきたいと考えています。

「何かを提供しよう」ではなく、この街で暮らす人と同じ視点を持てるかが重要で、その視点があれば必要なことはおのずと思いつきます。そして、そのアイデアをどれだけ早く実践に移せるかが大切です。メニューも、「まちのもう一つの食卓」というコンセプトと素材にこだわることのみを守り、お客さんに喜んでいただける内容にしているだけです。ですから、つねに「何が喜ばれるだろう」と考えて、運営をチューニングしている感覚があります。

あわせて、働くスタッフの個性をとても大事にしています。早稲田店では、1号店の向原でお客さんだった人がスタッフとして働いてくれていますし、2度目の緊急事態宣言の時は、スタッフから「地域の健康のためにも、お店を閉めないで何かできないか」という声が上がりました。再現性やマニュアル化を意識して事業を大きくしていく方法は、僕らのやり方ではありません。お客さんとコミュニケーションを取ることを恐れず、会話を大切に、「おかえり」「ただいま」が自然と飛び交う店でありたいです。

東尾久三丁目店の夜のメニューは、湯豆腐、ふろふき大根、魚の漬け、ゆで落花生など、食事をしたい人も、軽く飲みたい人も、親しみやすい。窓からは時折、都電の姿が見える。(写真:徳山喜行)

地域がいい「湯加減」の銭湯のような場所へ

地域を盛り上げる施策として、イベントの開催などがあります。都電テーブルでも、イベントを実施したり、計画を立てたりしてきたのでしょうか。

青木:あえて行っていません。都電テーブルのお客さんは、徒歩や自転車で通える範囲の人たちが中心です。奇をてらったイベントの開催や外向けに発信し過ぎることで、地域の人が来づらくなったり、居場所がなくなったりするようなことはやめようと考えています。都電テーブルは、銭湯のように、地域の人が毎日何気なく立ち寄れる場所にしたいんです。ふらっと一人で来ても居心地がいいし、いつもの常連さんと顔を合わせても安心できる、いい「湯加減」の場所でありたいと思います。

青木さんは、街の大家さんが学ぶ場「大家の学校」の主宰や、まちづくり事業としてのリノベーションスクールの参画など、豊島区を越えて全国の地域課題の解決に尽力されています。地域活性化には、どのようなことが重要だと考えていますか。

青木:地域の湯加減を整えることです。いくら「地域を良くしたい」という思いがあっても、外からやってきた人たちの熱量が高すぎると、その地域の方や、とくにお年寄りは身構えてしまいます。若者だけではなく、お年寄りも過ごしやすい設計や空間を考え、共存できるやり方が必要です。

あわせて、銭湯の番台のような人がいることも欠かせません。無人コンビニや接客ロボットのように、人を介さない仕組みの導入はどんどん進んでいくと思いますが、人がいるとそこにあいさつが生まれて、会話になり、コミュニケーションが続いていきます。そして、取り組みを継続することですね。湯加減はいきなり整うことはなく、過渡期を経て長い時間をかけて整っていくもの。僕自身も豊島区での試みは6年続けてきて、ようやく地域の人たちに認められた実感が出てきました。時間はかかりますが、継続は大事です。

「大家の学校」の講義風景。日常に溶け込み、長く愛着を持たれる場作りに取り組む大家さんなどを講師に招き、学ぶ場を設ける。青木さんは大家の学校の校長を務める。(写真提供:まめくらしhttps://mamekurashi.com/)

青木さんが考える「地域活性化をリードする人」とは、どんな人でしょうか。

青木:その地域で生まれ育った人です。故郷に帰れば誰でも当事者。特別な誰かではなくて、「自分でもできる」と思える気づきをつくることが大事です。地域のハブになるようなコミュニティーは、これからどんどん必要とされてくるでしょう。人が減っていく世の中では、オープンにして支え合うことでしかやっていけません。リノベーションスクールでも、地域の人たちの手でその地域のサイズに合った取り組みが続けられることを念頭に置いています。

大隈通り商店街の一角にある早稲田店。向かいには都電家守舎のメンバー・安井浩和さんが営む食料品店の「こだわり商店」も。まちになじんでおり、地域の人も気軽に立ち寄りやすい雰囲気がある。(写真提供:都電テーブル)

今後の都電テーブルの展望を教えてください。

青木:都電テーブルは、規模を大きくするのではなく、地域に根差すことを目指しています。地域の人を理解した、顔が見える経済循環は、無理のないビジネスとして成り立ちます。都電テーブルも、そんなふうにそれぞれの地域にとって必要な場所であり続けたいです。その結果として、都電荒川線沿線に住みたい、住み続けたいと思う人が増えてくれたらうれしいし、僕らが飲食店を運営する上での一番の価値になると思います。

「人がいない」「この立地じゃ無理」など、できない理由はいくらでも挙げられます。東尾久三丁目店も、そのエリアで飲食店は難しいと言われましたが、早稲田店での手応えが開店を後押ししました。「無理じゃないか」と思われているような地域でこそ挑戦して、その方法を他の地域にも共有したいです。

取材・文 水谷真智子

〈完〉

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』VOL.54掲載のためのインタビュー内容を基に再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2022年12月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。