沿線や街の住みやすさは、利便性の高さや公共サービスの充実度だけで測れるものではありません。毎日通いたくなる、顔見知りと気軽に会える─。そんなお店があることも、暮らしを豊かにします。本記事で紹介する「都電テーブル」は、都電荒川線沿線に3店舗を構える、地域に住む人たちのための飲食店です。お店を始めた背景や地域で担いたい役割について、運営会社である都電家守舎の代表取締役・青木純さんにお話を伺いました。今回はその前編です。

株式会社 都電家守舎

2013年設立。豊島区と都電荒川線沿線のまちを面白くするまちづくり会社。それぞれの専門性や得意分野を生かして、不動産オーナーと一緒に欲しい暮らしを形にする。歩ける距離に住んで、働いて、子育てして、遊んで、暮らす「職育住遊超近接」の暮らしの実践と発信を行う。現在は都電荒川線沿線で3店舗の飲食店運営を行っている。

https://todentable.thebase.in/

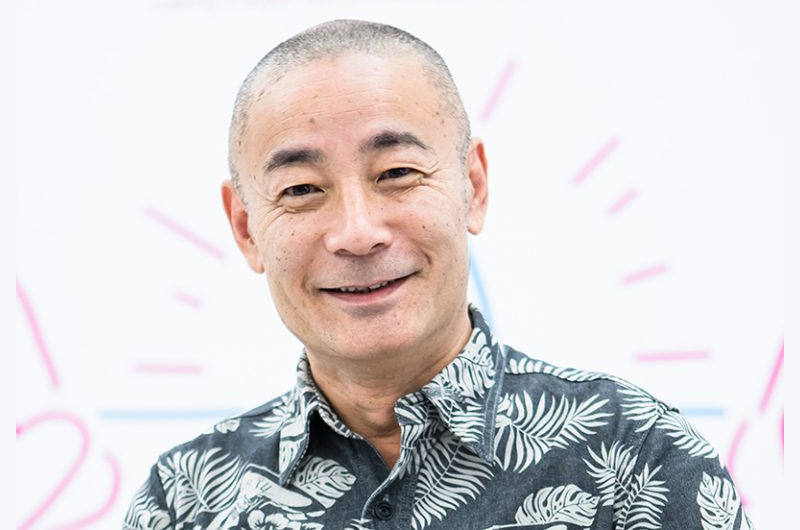

代表取締役 青木 純さん

1975年東京都生まれ。日本の賃貸文化を変革したカスタマイズ賃貸で新しい市場を創造し、経済産業省「平成26年度先進的なリフォーム事業者表彰」を受賞。「育つ賃貸住宅」というコンセプトで企画した「青豆ハウス」はグッドデザイン賞2014受賞。主宰する「大家の学校」で大家の育成にも取り組む。都電家守舎の代表取締役として遊休不動産の転貸事業や飲食事業「都電テーブル」を展開。(上記写真の中央が青木 純さん 写真提供:株式会社都電家守舎)

自宅以外で住民が安心して過ごせる場所づくり

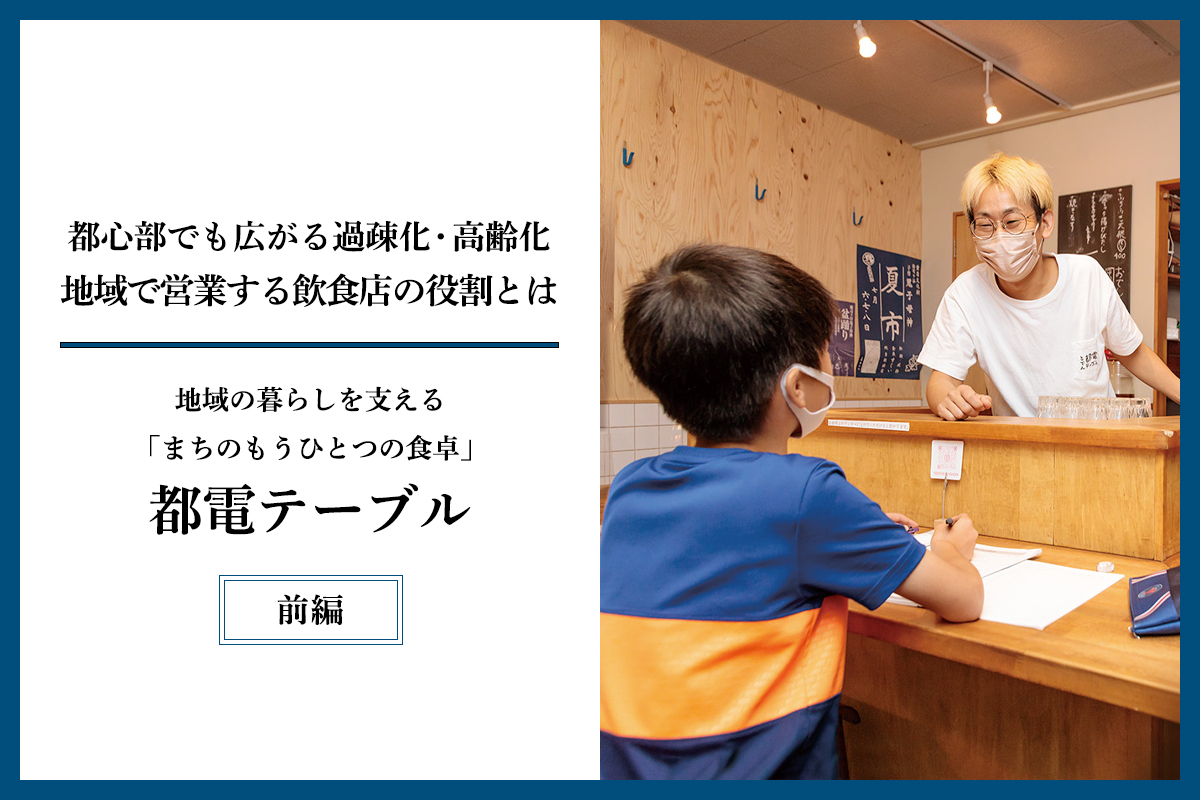

都電テーブルは、どのようなお店ですか。

青木:都電テーブルは、都電荒川線(東京さくらトラム)沿線で営業している「まちのもうひとつの食卓」をコンセプトにした飲食店です。2016年に第1号店の向原店をオープンし(2018年閉店)、現在は早稲田・都電雑司ヶ谷・東尾久三丁目各電停の最寄りに3店舗を営業しています。早稲田店は焼き魚や煮魚が気軽に食べられる和定食屋で、雑司が谷店は、地元商店街で閉店した八百屋をリノベーションしたラーメン屋です。東尾久三丁目店は、早稲田・雑司が谷のコロナ禍の経験を生かそうと、2022年の夏にオープンしました。どの店舗も、地域に住む方たちの健康を考え、素材の味を生かした優しい味の家庭料理や、化学調味料を使わないメニューを作っています。

雑司が谷店で提供する「都電ラーメン」。国産小麦100%を使ったこだわりの麺と、魚介と植物性のだしで作られたすっきりとした味わいのスープが特徴。

青木さんが都電テーブルを始めた背景を教えてください。

青木:都電荒川線が走る豊島区は、東京23区で唯一の消滅可能性都市に認定されていて、若い世代の定住率が低いんです。賃貸のワンルームマンションが中心のため、結婚や出産で家族の人数が増えると引っ越しせざるを得ないし、保育園や就業先のほか、子育て世代が落ち着いて過ごせる場所も少ないという地域課題がありました。

私にとって豊島区は、生まれ育った街。地域住民のひとりとして、そして祖父の代から続く街の不動産屋として、何とかしなければと危機感を感じていました。暮らしの満足度を高めるには、家以外にも安心して過ごせる場所が必要です。ならば、忙しくてご飯を作ることも大変な共働き世代や、子育て中のお母さんたちが過ごしやすい場所を作ろうと考え、所有していた物件に幼児教室やコワーキングスペースと合わせて、都電テーブルの第1号店をオープンしました。

都心でも、少子化の影響が出ているんですね。

青木:都電荒川線は、豊島区の他に荒川区、北区、新宿区を走っていますが、その沿線では高齢化や過疎化が進んでいて、空き家、空き店舗が増えています。知名度がある雑司が谷のあたりも、一部のコンビニが撤退し、花屋や銭湯も閉じました。商店街としての機能がどんどんなくなっていると実感しています。でも、都電荒川線は暮らしに密着し、住宅街の真ん中を通る路線。家賃も比較的安いので、地域の暮らしを良くすることが沿線の魅力につながりますし、住みたい人が増えてくるはず。都電テーブルが、少しでも地域の価値を高める存在になればと考えています。何よりも、都電荒川線をなくしたくないんです。

飲食店で担う地域の福祉的なインフラの可能性

都電テーブルには、どのようなお客さんがいらっしゃいますか。

青木:早稲田店は大学が近くにあるため、学生が多く、上京している大学生からは「都電テーブルの定食の写真を送ると親が安心する」と言われますね。周辺には町工場や住宅街もあり、家族連れや高齢のご夫婦もいらっしゃいます。ただ、コロナ禍で緊急事態宣言が出たときは、大学の休校の影響が大きかったです。改めて地域のためのお店にならなければと考え、作り置きのテイクアウトを始めましたが、あまり反応が良くなかったんですよ。ならばと、注文を受けてから作る温かいお弁当を取りに来てもらうスタイルに変えたら、とても好評でした。お客さんには、「街を散策しながら買いに来て、少しでもコミュニケーションを取れることが楽しい」と言われました。年末年始に行動制限があったときは、帰省ができない人のためにお正月から営業し、お雑煮を作りました。

すると、次第に地域の方が毎日いらっしゃるようになって、今ではお店が忙しいときに配膳や簡単な接客をしてくださる方もいます。お客さんたちのなかで「自分たちが毎日来られる場所を守ろう」というスタンスが生まれ、消費者というよりも共同で一緒にお店を作ってくれるような雰囲気になりました。

早稲田店で人気の「あかばらの塩焼き定食」。あかばらとは鹿児島県大隅半島の特産で、大きく成長したカンパチを指す。「幻の魚」とも呼ばれ、都内で食べられる店は珍しい。

雑司が谷店はコの字カウンターだけの小さなお店ですが、夕方になると近所の子どもが遊びにくるんです。店主が開店準備中のかたわら宿題を見てあげて、宿題が終わったらラーメンを食べて帰っていく、みたいな日があります。他にも、自宅からお鍋やどんぶりを持ってきて、「これにラーメンを入れて」という常連さんもいます。東尾久三丁目店は、同じビルのシェアプレイスでヨガやワークショップを楽しんでいるお母さんたちが、平日は食堂のように使ってくれるサイクルが生まれています。また、近所のお年寄りからも「おいしい魚が食べられる」と喜ばれています。

雑司が谷店の仕込み時間の様子。下校途中に友達と立ち寄って店のスタッフとおしゃべりしていく小学生もいるそう。

お客さんにとっても、都電テーブルが大切な存在になっているんですね。

青木:私たちが言い続けているのは、「地域の人達の健康を支える台所でありたい」ということ。家以外にもう一つ自分の居場所があると、住んでいる人たちの心にゆとりを作れると思うんです。コロナ禍で家にいる時間が増えたので、お母さんたちはこれまで以上に家事が大変になっています。そんなとき、徒歩圏内に安心して食事ができる場所があれば、負担やストレスの軽減になります。そのような場所の役割が見直されたのは、僕らにとって大きなチャンスでもありました。常連さんが増えたことで、より地域の健康を考えられますし、お年寄りの見守りのような福祉的なインフラにもなれる。コロナ禍で、地域で営業する飲食店の可能性が再確認できたと思います。

取材・文 水谷真智子

写真 徳山喜行

〈後半に続く〉

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』VOL.54掲載のためのインタビュー内容を基に再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2022年12月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。