コロナ禍を経て、多くの生活者が、自身と地域の関わり方を意識するようになった今。駅商業も、改めて出店者や利用者との関係性を見直すべきでしょう。駅消費研究センターでは、駅商業施設をもっと「ワタシも関わりたい」と思ってもらえるような魅力的な場にすることが必要なのではないかと考えています。

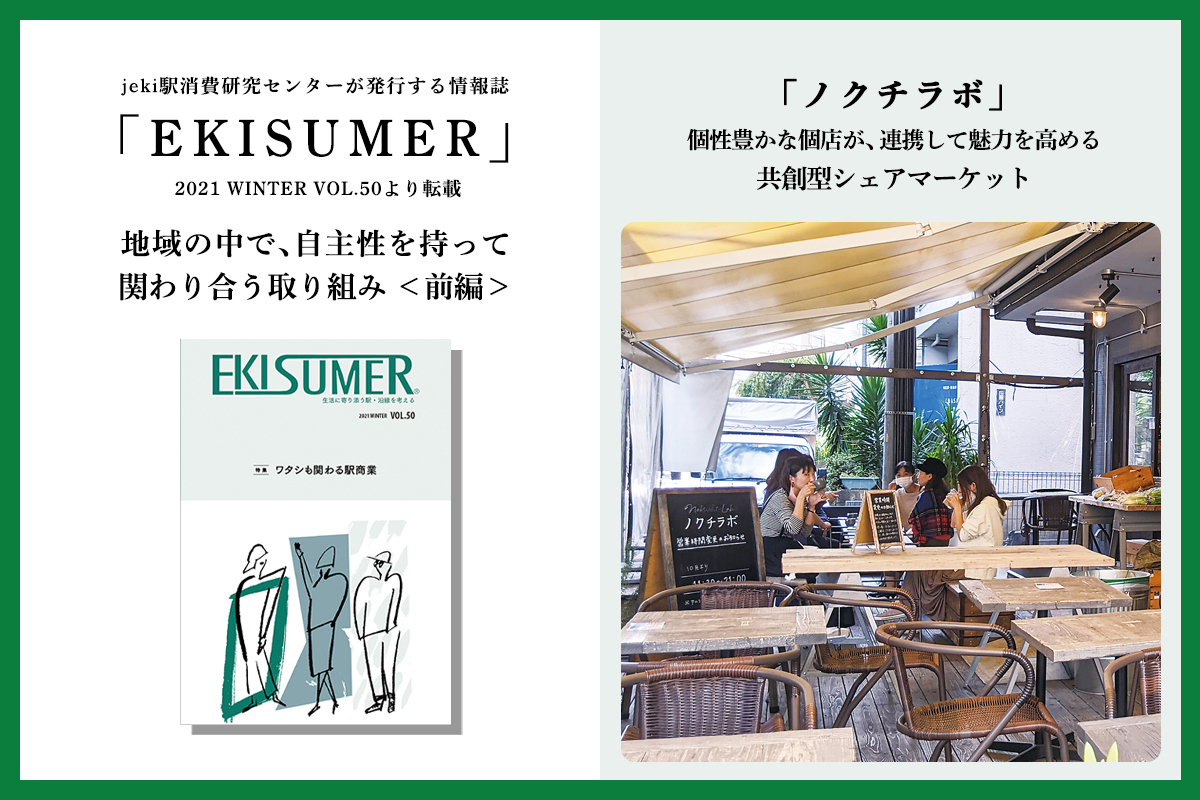

今回は、そんな課題のヒントとなりそうな取り組みを2回にわたって取材しました。いずれも、大きな組織ではなく個人や小規模な事業者による取り組みであり、地域の参加者が自主性を持ちながら、しかしあくまで緩やかに関わり合っているのが特徴です。前編では、個性豊かなお店が集まる共創型シェアマーケット「ノクチラボ」をご紹介します。

※jeki駅消費研究センター発行「EKISUMER」はこちら

nokuchi lab.(ノクチラボ)

2019年、神奈川県川崎市にオープン。「みんなで創る、シェアマーケット」をコンセプトに、フード、ドリンク、雑貨などさまざまなジャンルの個店が集まる共創型シェアマーケット。出店者は、今から開業を考えている人や小規模のこだわりある個店を対象とし、魅力のある空間づくりを行っている。

https://www.facebook.com/nokuchilab/

こだわりの個店を集めて、街としての魅力を高めていく

東急溝の口駅から徒歩約7分、マンションが立ち並ぶ住宅地の一角にある「ノクチラボ」は、個性豊かな個店が集まるシェアマーケット。お昼時、テラスは小さな子ども連れや一人でふらりと立ち寄る近隣の住民などで賑わい、思い思いにランチを楽しむ姿が見られます。

出店しているのは、スパイスカレーや自家焙煎のコーヒーといったこだわりの飲食店を中心に、ベーカリーやハンドメイド雑貨、地元農家の野菜の直売まで、幅広いジャンルにわたる20店舗ほど。店内には、スタッフが常駐する飲食店スペースや棚だけの無人販売、店外にはキッチンカー設置スペースなどさまざまな営業形態があり、毎日出店するレギュラー店のほか、週1回決まった曜日だけ出店するお店などもあります。

ノクチラボを運営するten株式会社代表取締役の丸山佑樹さんは「溝の口という街の魅力を高めていくために、どうしたらいいかということが出発点だった」と言います。

「溝の口は都心へのアクセスも良く便利ですが、駅周辺はどこにでもあるお決まりのチェーン店ばかりになってしまい、街の魅力になるこだわりのある専門店が圧倒的に少ないと思っていました」

背景にあるのは、個人が出店する際のハードルの高さだと丸山さんは考えました。それを解決するのが、一人ではなくみんなで創る共創型マーケットという発想です。個人で難しいなら、みんなで集まり、協力し、連携し合って共に育てる場所にすればいいという思いから、「みんなで創る、シェアマーケット」がノクチラボのコンセプトとなりました。

店内で料理やドリンクなどを注文し、開放的なテラス席で楽しむことができる

出店ハードルを限りなく下げ、運営は個々のお店の自主性に任せる

ノクチラボには厨房設備や客席など店舗として必要なものがほとんどそろっており、開業のための設備投資はほぼゼロです。出店の契約期間も3カ月と短期間な上、出店料はレギュラープランで月額2万7,500円(+歩合)~と低く設定されています。また、常設ではなくフレキシブルな時間で営業したいお店にも対応できるよう、スポットプランも用意。平日なら半日3,300円で出店できるという手軽さです。

「普段は会社勤めをしていて、副業的に土日だけカレー屋さんをやっている方や、子どもを幼稚園に預けている間だけ出店している主婦の方もいらっしゃいます。20店舗のうちの半分くらいは、そういうスポットプランの方です」

さらに保健所の営業許可を施設として取得し、出店者の負担を減らすなど、資金面以外でもきめ細かくサポートし、まさに気軽にスタートできる仕組みが整っています。そして、これらの始めやすさは、実はやめやすさにもつながっています。

「個人が開業することの一番のリスクは、やめられないことです。初期投資のための借金や契約形態に縛られてしまう。設備投資をなくし、契約期間を3カ月にしているのは、それを解消するためでもあります」

一方で、街の魅力を高めるノクチラボとしてのクオリティの維持には気を使っています。出店希望者には丸山さんが必ず面接を行い、しっかりとしたこだわりを持っている人を選別。その上で、あくまでも“個人店”として、施設に頼らず自分で集客努力をするよう伝え、3カ月間営業をしても全く売上が立たない場合には契約の更新を行わず退店してもらうそうです。

その分、施設側から細かいルールで店を縛ることはせず、自由度を高めています。シェア空間であるため、日々の調整や相談に対応するコミュニティマネージャーは置いていますが、基本的にはそれぞれの自主性に任せます。

「そもそも個人の方たちの集まりですから、変に足並みをそろえても仕方がないと思っています。お客さまも、個店の魅力を求めて来てくださるわけですから」

シェア空間ならではのつながりが場を大きく盛り上げる

ノクチラボではさまざまなイベントが頻繁に行われており、その数は月に20~30回にも上ります。それらは全て、各出店者が独自に企画・開催するもの。施設側が特に日程調整をすることもなく自由にやってもらっているため、土日などは2~3店のイベントが重なることもよくあります。

「カレーのイベントを目当てに来た方が、コーヒーのイベントや別のワークショップにも参加するなど、イベントの内容的にも濃くなるので、お客さまにも好評です。出店者にとっても、集客を含め相乗効果のメリットが大きいです」

出店者は、同じ目的を持った者同士として、情報共有ができたり協力関係がつくれたりといった、シェア空間ならではの横のつながりに魅力を感じている人も多いそうです。また、店内には共通のレジが置かれているため、各店のスタッフがレジにいなくても互いに助け合える仕組みもあります。

個店では難しい商業施設へのポップアップショップの出店も、ノクチラボとして定期的に行うことができているそうです。商品数の確保や販売スタッフの手配など、製造量も人員も限られる個店では対応が難しい中、複数店舗で集まり協力し合えるシェアマーケットだからこそ可能になることと言えます。

店内の飲食店スペース(「有人FOODブース」)では6店舗が営業。こだわりのあるさまざまなジャンルのお店が並ぶ。利用者はフードや商品をマーケット内で選び、入り口前の「総合レジ」でまとめて会計できる仕組み

カルチャーやまちづくりなどテーマを広げて“共創”の発信地へ

共創型マーケットを掲げるノクチラボには、出店者ばかりでなく利用者が参加していることも大きな特徴です。その一つが、オープン前に行ったクラウドファンディング。「支援してくださった方たちは、お客さまでありつつ“株主”的な眼差しもあり、イベントの提案やお店への提案をしてくれるなど、参加しながら育てているという感覚を持ってくださっています」と話す丸山さん。

今後は、ノクチラボの未来を見据え、お店だけでなくジャンルを問わず面白い人が集まる場所を目指し、共創というテーマをさらに広げたいと言います。

「ミュージシャンやアーティストが集まってきてカルチャーを発信してもいいし、まちづくりやSDGsのような社会を考えるミーティングを企画してもいい。異業種交流会のようなかしこまったものではなく、マルシェイベントに行くような感覚で参加できる形にし、共創の発信地にしたいと思っています」

取材・文 初瀬川ひろみ

<後編に続く>

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.50掲載の記事を一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2021年12月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。