近年「心のバリアフリー」という言葉がしばしば聞かれるようになりました。心のバリアを取り払い、多様な人々が交じり合いながら暮らす社会を実現するには、どのようなことが必要なのでしょうか。これは、多種多様な人々が集まる駅にとっても、考え続けていかなければならない大きな課題です。

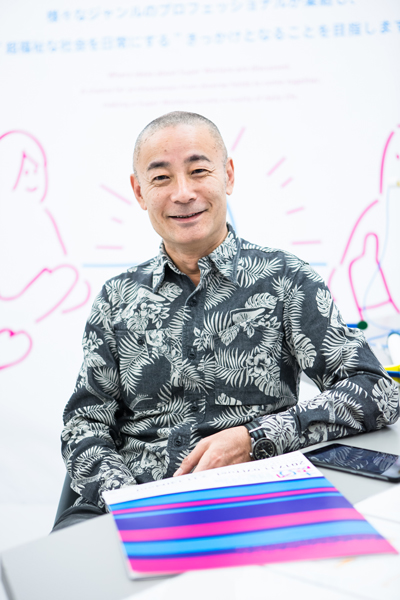

多様な人々が共感・共存できるまちづくりを目指す「NPO法人ピープルデザイン研究所」の代表理事、須藤シンジさんにお話を聞きました。今回は、その後編です。

有限会社フジヤマストア/ネクスタイド・エヴォリューション代表

TU Delftデルフト工科大学 Design Unitedリサーチフェロー

須藤 シンジさん

大学卒業後大手流通企業に入社。次男が脳性まひで出生し、自身が能動的に起こせる活動の切り口を模索。2000年に独立し有限会社フジヤマストアを設立。2002年にソーシャルプロジェクト/ネクスタイド・エヴォリューションを開始し、障害の有無を問わずハイセンスに着こなせるアイテムや、各種イベントをプロデュース。2012年NPO法人ピープルデザイン研究所を創設し、代表理事に就任。

行動から意識を変える表舞台での就労体験

東京オリンピック・パラリンピックを2年後に控え、ダイバーシティへの関心が高まっていくと思われますが、いかがですか。

須藤 熱心な自治体や企業もあります。私たちは5年ほど前から、渋谷区や川崎市などと連携して取り組んでいます。それら自治体は、新しい街の価値づくりとしてダイバーシティを考えています。

私たちは前編で紹介したチャームのような「モノづくり」に始まり、「超福祉展」などのイベントでマイノリティとマジョリティをつなぐ「コトづくり」、さらに「ヒトづくり」や「シゴトづくり」に乗り出し、それらを柱としたまちづくり活動を展開しています。活動に関与してくれる企業や団体も増えています。

ピープルデザイン研究所が、2014年から毎年11月に主催している「超福祉展」(正式名称:2020年、渋谷。超福祉の日常を体験しよう展)。未来の福祉を提案する展示のほか、最先端のパーソナルモビリティの試乗体験なども行われている

企業や団体の関与として、須藤さんはどのようなことに期待していますか。

須藤 資金、製品、人材、スキル、場の提供などいろいろありますが、近ごろ注目しているのは「超短時間雇用」という就労スタイルです。

法定の雇用制度では、障害者は週20時間以上働くことが条件になっていますが、それほど長くは働けない人も多い。そこで、仕事の内容と時間を限定して働いてもらうというのが超短時間雇用の考え方です。これを取り入れれば、障害のある人だけでなく、高齢者、子育て中の母親、介護に携わる人など、現状では就労が難しい方でも、可能な範囲で働けるようになります。

障害者のみならず、いろんな人の就労スタイルに多様性が出てくるわけですね。

須藤 シゴトづくりという点で、私たちが力を入れているのは、ハンディのある方々が健常者に交じって働く姿を、当たり前の風景にしていくことなんです。

私たちは、障害者をはじめさまざまな理由で社会参画することが難しい方々に、就労体験をコーディネートするプロジェクトを、川崎市で行っています。仕事内容は、音楽やスポーツのイベントなど、エンターテインメントの領域を主としています。

例えば、Jリーグの川崎フロンターレの試合で、座席清掃やチラシ配布など、運営スタッフの一員として、スタジアムのスタッフと一緒に働いてもらいます。スタジアムでは1試合で100人ぐらいのスタッフが働いています。日本で障害者手帳を持っている人の人口割合はおよそ6%といわれているので、われわれは、スタッフのうち6名分の枠を設けてもらえないか、とフロンターレに働き掛けました。参加者には、市の補助や企業の協賛で2,000円の交通費を支給しています。

就労体験の参加者は、徐々にスタジアムのスタッフとなじんで、互いにざっくばらんに会話を交わすようになります。こうした人目に触れる社会の表舞台で働くことは、障害のある人が街に出るきっかけになります。また、表舞台の仕事もやってみたらできたという経験が参加者の自信につながります。2016年度までに延べ1060人が参加し、そのうちの71人が一般企業の障害者枠で就職しました。これは就労支援の現状からすれば、画期的な数字だと思います。

左/Jリーグ川崎フロンターレの試合での就労体験の様子。運営スタッフの一員として来場者を迎える業務を行う。この体験を通じて参加者にも働く意識が芽生えるという。右/川崎市で行われたロックフェスティバル「BAYCAMP」での就労体験の様子。

多様な人が集う駅こそ社会を変える拠点になってほしい

駅や駅商業施設は、それこそ多様な人々が行き交う場所です。従来、ハードウエアのバリアフリーは進められていますが、心のバリアフリーをさらに進めるには、どのような取り組みをしていけばよいと思われますか。

須藤 その多様な人々の気持ちのつながりをどうつくり、表現していくかということでしょうね。冒頭にも触れましたが、例えば現状では車いすの方の手伝いを、駅員さんが主導で行っていますが、果たして理想的なのでしょうか。少し考えてほしいのです。私はやはり皆が声を掛け合い、手を貸し合える環境の方がいいと思いますね。

先にお話ししたコミュニケーションチャームの駅バージョンを作ってみるのも面白い。街ごとに、高齢者が多い、子育て中の母親が多い、外国人が多いなどの特性がありますから、それに合わせてアイコンを変えたり、あるいは路線ごとに色やデザインを変えてみるとか。

鉄道ファンが興味を持ちそうですね。

須藤 今の若い世代は「かっこいい」「かわいい」「いいね、これ」と思えば、一気にそちらの方向に流れる傾向がありますから。まずは若者たちの行動を変えるような仕掛けや仕組みづくりをするのは有効だと思います。

駅でも、マイノリティとマジョリティが接する機会はもっと作れると私は考えています。ちょっとしたことでもよいので、駅でダイバーシティ実現に向けた取り組みがさらに行われていけば、社会が一気に変わるきっかけになるかもしれません。

取材・文 高橋盛男

<完>

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.35掲載のインタビューを一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2017年12月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。