近年、地域の高齢化は、地方だけでなく都市部の郊外でも課題となっています。一方で、働く世代にはリモートワークや副業などがある程度浸透し、住まいは必ずしも都心の職場近くや駅近でなくてもよい、という考え方も広がってきています。団地の大規模リノベーションや地域再生などのプロジェクトに携わり、2021年には「hocco」という新たな住宅を手掛けたブルースタジオの専務取締役クリエイティブディレクター・大島芳彦さんに、これからの郊外住宅地の新たな可能性についてお話を伺いました。今回は、その前編です。

株式会社ブルースタジオ

1998年設立。事業内容は、建築設計・監理からインテリアデザイン・商業店舗設計、不動産売買・賃貸借・仲介・斡旋及び管理、事業コンサルティング等、多岐に渡る。2000年よりリノベーション事業を始動し、個人邸のリノベーションのほか、事業用建物の再生、まちづくりなどにも力を入れている。

https://www.bluestudio.jp/

株式会社ブルースタジオ

専務取締役 クリエイティブディレクター 大島芳彦さん

1970年東京都生まれ。武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業後、アメリカ、ヨーロッパに学び大手組織建築事務所を経て、2000年ブルースタジオ参画。発起メンバーでもあるリノベーションスクールでは全国の地域再生プロジェクトに関わり、2015年「日本建築学会教育賞」を受賞。2017年にはNHK「プロフェッショナル」に登場。一般社団法人リノベーション協議会理事副会長。大阪工業大学客員教授。

暮らしとなりわいが共存するhocco

2021年秋、東京都武蔵野市桜堤に誕生した賃貸住宅「hocco(ホッコ)」について、その概要を教えていただけますか。

大島:私たちブルースタジオが企画・設計・管理を手掛けるhoccoは、店舗併用住宅と専用住宅から構成された複合住宅です。「なりわいと暮らしの共存」をテーマに、13戸の2階建て賃貸住宅があります。各住宅の1階には6畳ほどの土間があり、パンと焼き菓子のお店やパイのお店、お総菜のお店、植物と鉢のお店、書店などの店舗併用住宅として使われています。また、なりわいは店舗に限らず、事務所やアトリエを置く住宅もあります。敷地内にはシェアカーやシェアサイクルもあり、日替わりでやってくるキッチンカー、宅配ロッカーも、住民や近隣にお住まいの方々に喜ばれています。

hoccoは2021年秋に竣工。路線バスの終着折返場の敷地を囲むように配置された、13戸の“なりわい賃貸住宅”。店舗併用賃貸住宅とバス運営関連の機能以外に、シェアリングエコノミーを多角的に採り入れた地域コミュニティサービスとモビリティの拠点として、沿線地域の活性化を目指す

事業主体は小田急バスで、企画・設計・管理を担当されているのがブルースタジオとのことですが、どのような経緯でhoccoが生まれたのでしょうか。

大島:ブルースタジオは不動産商品企画からリーシング、管理までを一気通貫で行う、いわばアセットマネジメント系の建築設計事務所です。これまで居住系の不動産ファンド案件の運用管理や企業のCRE戦略(※)をはじめ、団地の大規模リノベーションや地方自治体の中心市街地再生のコンサルティングまで、多様な再生案件を手掛けてきました。小田急バスから、hocco開発のきっかけとなるお話をいただいたのは、以前、同じグループである小田急電鉄の社宅収益化プロジェクトを手掛けたというご縁があったからです。

※CRE(コーポレートリアルエステート)戦略・・・・・・不動産を効果的に活用することで企業の価値向上を図る経営戦略

小田急バスが保有するhoccoの敷地は元々、バスの折返場以外の遊休地が単純な月極駐車場として貸し出されていた場所なのですが、小田急バスから「地域活性化と収益最大化の両方の観点から、より積極的な遊休地の活用を行っていきたい」というお話をいただき、同種の折返場の中でもこの桜堤という場所に可能性を感じた我々は、ここでhoccoの事業を展開することにしたのです。

バスの折返場に、どのような可能性を感じたのですか。

大島:そもそも、折返場というのはバスの終着点なので、そのエリアで最も駅から離れた場所です。つまり収益化が厳しいと考えられてきた場所です。一方で私たちの着眼点は、このような郊外住宅地には近年になって多様な地域課題が鬱積してきている点にあります。地域が抱える社会課題はビジネスの源であり、この課題を解決するビジネスは地域活性化の原動力となります。

もう一つの着眼点は、バス会社でなければできない収益事業をこの地ならばつくり出せるということ。バス会社は駅から街の中へ、神経のように張り巡らされた面的に伸びるネットワークを持っている存在ですから、駅前の商業地とは異なるビジネスモデルで沿道の面的な価値を上げ、地域の魅力を醸成していくことが可能だと考えました。

駅から離れた郊外住宅地が抱える課題の一つが、住人の高齢化と社会的孤立です。近年、かつての郊外新興住宅地はどこもそうですが、高齢者が買い物に行きづらかったり、一人暮らしの高齢者が地域社会から孤立していたり、さまざまな問題が起き始めています。hoccoのある桜堤周辺も、昭和から平成に農地を転用し開発された戸建て住宅地が多く、ご高齢の方がたくさん住んでいます。

一方でこのエリアは、近年の大規模団地の建て替えによって、新たに若い共働きの子育て世代が大量に流入し、複数の大学が近隣にあることから学生の単身者も多いエリアです。つまり多様な世代の人たちが住んでいるのです。しかし共働き世代や学生は忙しく、地域活動に関わる人は稀有な存在であり、そればかりか彼らは子育ての不安をはじめとした孤立、孤独の問題を抱えています。つまり高齢者の中にも共働き世代の中にも、実は地域でのつながりを必要としている人たちがたくさんいるんですね。ですから、このバスの終着点という住宅地の地域ハブが、地域の皆さんの接点づくりや、地域の魅力発信のための起点になれるんじゃないかと考えました。

なぜ商業施設ではなく、「なりわい暮らし住宅」という形にしたのでしょうか。

大島:私たちは、商業地とは異なる、住宅地での地域活性化を進める大事なポイントは、「商いをする“商業者”の誘致ではなく、暮らす人々を“表現者”に仕立て上げること」だと考えています。テナントとしての商業者を地域にアサインすれば、その店が魅力的であればあるほど、周辺住人は単なる「消費者」になってしまいます。しかし住宅地には、商業者にはない個性と魅力を持った表現者としての“生活者”が、世代を問わずたくさん暮らしています。“生活者”が、そのなりわいを周辺の人々とシェアする「なりわいをにじみ出させた住宅」、すなわち「なりわい暮らし住宅」に暮らし始めれば、無味乾燥に見えた郊外住宅地を個性ある街として再生していくきっかけになると考えました。

今の時代は、週末だけ趣味の延長でお菓子やパンを焼いてマルシェで販売したり、自分でハンドメイドしたアクセサリーをオンラインで販売し、人気を博しているような人たちが増えていますよね。プロ顔負けの人も多いです。そんな人たちは高齢世代も含めて幅広く、hoccoの周辺エリアにも多く住んでいます。仕事や子育てで忙しくとも自分の夢をかなえたいと、クリエイティブな活動をしている方も珍しくないんです。

そうしたことも踏まえると、やはり商いをする人よりも暮らす人を主役にした方が、個性があって魅力的な街が見えてくるんじゃないかと考えているんです。クリエイティブな活動をする生活者が増えている今、住宅地は商業地以上にポテンシャルがあるんじゃないでしょうか。商業地で商いをすると、賃料も高いので、原価を削って商品の質をある程度落とさなければならない、なんてことも起こり得ます。そうすると、趣味の延長の方がよほどクオリティが高かったりもします。

加えて、実はhoccoのエリアは第一種低層住居専用地域(※)なので、基本的にお店や病院などは開けません。でも、そこに居住している人が小規模な商売をするのは構わないんです。桜堤の環境と、周辺に住んでいるさまざまな世代の人々、そして第一種低層住居専用地域という条件もあったことから、居住しながらなりわいを営む、賃貸の店舗併用住宅という住まいの形が成り立つと考えました。

※第一種低層住居専用地域……都市計画法により「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義付けられた地域。用途制限があり、住宅を兼ねた小規模な店舗や事務所などが認められる

コミュニケーションが生まれるデザインで、境界線をぼかす

hoccoの設計で、こだわった点を教えてください。

大島:いろいろな所に、コミュニケーションを生み出す装置をデザインしています。1階はガラス張りで、それぞれの土間、つまり玄関が向き合っています。1階のリビングダイニングや土間は、昔の商店のようにお客さんが入ってくることを想定した設計です。

入り口や店先にあるベンチも、自然と会話が弾むように考えて置きました。住宅の玄関や土間と外をつなぐポーチは、住んでいる人が自由に使える共用部で、椅子を置いてコーヒーを飲む場所にしてもいいし、商品を並べて売ってもいい。住んでいる人の“顔”が見える空間になっていますから、コミュニケーションが生まれやすいんです。こうした仕掛けを、私は「境界線をぼかす」と表現しています。

賃貸住宅棟は、アトリエや事務所兼住宅としてなりわい暮らしを営む8戸と、玄関の土間スペースやポーチを店舗として利用する5戸から成る

境界をあいまいにすることでコミュニケーションが自然と生まれるというのは興味深いです。確かに、入り口近くのベンチに座ったり、ポーチに置かれた椅子に腰掛けたりすると、訪れる人も自然とコミュニケーションを取りやすい雰囲気になりますよね。

大島:その通りです。コミュニケーションについて、今の日本の社会には、負のサイクルがあると私は思っています。効率化重視で「コミュニケーションは必要ありません」というサービスが好まれ、自動化やカテゴライズによって、どんどん境界線が引かれてきました。すると、コミュニケーションを取る場数が減るので、皆さんコミュニケーションに苦手意識を持ちます。苦手意識があるとストレスになるので、ますます機会が減ってしまうのです。

でも、無理に負のサイクルを逆回転させようとすると、拒否反応が出てしまうでしょう。ならば、自然なコミュニケーションが生まれるきっかけを増やしていく方法しかありません。ベンチを置くような建築の装置をあれこれちりばめて、コミュニケーションの場数を増やすことを考えています。楽しいと感じられれば、「またやりたい」というエネルギーが生まれる。僕は、これが建築の可能性じゃないかなと思っているんです。

しかし、「コミュニティは苦手」という人も多いのではないでしょうか。

大島:そうですね。特に地域社会では、コミュニティを面倒だと考えている人の方が圧倒的に多いと思います。一方で、地域社会での孤立は深刻な問題ですから、コミュニティは面倒でもコミュニケーションは必要だと考えている人たちも多いんですよ。でも、きっかけがないからできない。だから、つい挨拶したくなるようなシチュエーションをどうつくるかが大事になってくるんです。

hoccoの仕掛けのように、関係性を構築する建築的な装置や、境界線をぼかす要素をデザインに入れることで、きっかけはいくらでもつくれると私たちは考えています。きっかけさえあれば、コミュニケーションが面倒だと思っていた人も、「意外と挨拶すると気持ちがいいな」とか「あの人がやっているし、自分もやってみよう」となる。きっかけを少しずつつかむことから、始められます。

取材・文 水谷真智子

写真提供 株式会社ブルースタジオ

〈後編に続く〉

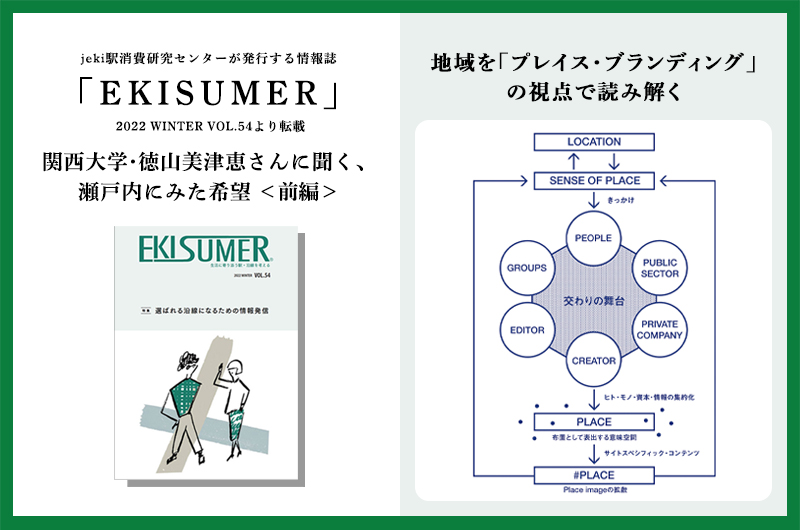

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』VOL.52掲載のためのインタビューを基に再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2022年6月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。