今、コロナ禍によって、社会のさまざまな変化が加速の一途をたどっています。このような転換点においては、これまでよりも大局的な視点を持つことが重要になるでしょう。2020年9月に刊行された著書『人新世の「資本論」』が話題の、経済思想家・斎藤幸平さんにお話を伺い、ポストコロナ時代に向け、新しい社会、そして駅や駅商業施設の可能性を考えるためのヒントをいただきました。今回はその後編です。

<前編はこちら>

斎藤幸平

1987年生まれ。大阪市立大学大学院経済学研究科准教授。ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程修了。博士(哲学)。専門は経済思想、社会思想。Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy(邦訳『大洪水の前に マルクスと惑星の物質代謝』堀之内出版)によって、権威ある「ドイッチャー記念賞」を、日本人初、歴代最年少で受賞。編著に『未来への大分岐』(集英社新書)など。2020年に刊行された話題の著書『人新世の「資本論」』(集英社新書)は20万部を超えるベストセラーとなっている。

さまざまな変革の芽を「コモン」の概念でつなげる

斎藤:既に、地方では市民が太陽光パネルを設置し、自分たちで管理する非営利型の市民電力の試みが広がっています。また、水道民営化の反対運動も行われていますし、農家の人々による種苗法改正への反対運動なども起こっています。また最近では、労働者協同組合法というものができ、労働者自身が出資を行い、雇う・雇われるの関係ではなくみんなで一緒に働く「協同労働」という働き方が法律で認められました。会社を、資本家や株主が独占するのではなく、社会的な所有に転換していくという意味で、これも一つのコモンです。

今はまだバラバラに活動しているけれど、それらは全てコモンという概念でつなげられる。電力の問題でも、水の問題でも、分けてしまわずにいろいろなものが実はコモンでつながっていると考えてください。「こんなものもコモンだよね」と考えることで、気付くことがあるはずです。コモンという概念を挟むことによって、それぞれのフィールドの人たちが参加するきっかけにしてほしいと思います。

特にこの先、気候変動については、誰も無関係ではいられない問題ですから、誰もが関与しやすく、大きく広がるポテンシャルを秘めています。今の若い人たちは、これまでの社会の矛盾や無計画性に直撃された世代です。彼らが社会の不合理さや理不尽さを、変えていこうと動き始めるでしょう。そういうことをきっかけに、自分たちはもっと声を上げていいんだという流れになってほしいです。

コモンは土地に根差しているものでしょうか。インターネットで、同じ目的を持つ人々が地域を越えてつながる場合もコモンと言えますか。

斎藤:コモンというのは広い概念ですから、限定して実体化する必要はありません。市場に任せず、人々が管理するものが全てコモンです。極端な話、マンションの住民みんなで猫を飼えば、その猫だってコモンになります。

シェアリング・エコノミーのようなプラットフォームをコモンとして管理し、世界中のユーザーがつながることも可能です。ただし、現在のようにそのプラットフォームを一企業が独占してしまう状態はコモンではありません。「プラットフォーム・コーポラティビズム」という、組合型のプラットフォームを使ってやっていこうという運動も既にあります。ユーザーに開かれ、地域にサービスを提供する人たちのために、利益主義ではないプラットフォームができれば、地域に限定されない、ネットを媒介とした新しいコモンもあり得ます。

スローダウンがイノベーションにつながる

コモンの領域を広げ民主的に意志決定をするようになると、時間がかかり効率性が悪いのではないかと懸念したのですが、ご著書の中では、むしろポジティブな面を指摘されていますね。

斎藤:今の企業が効率的だと言われるのは、トップダウンだからです。さまざまな意見を言う余地はあらかじめ排除されているので、効率的になります。しかし、多くの人が意志決定に参与する余地が増えると、相互的に議論しなければならず、時間がかかります。それによって、ある種のスローダウンが実現される。それは、環境的にもいいことですし、自律的に決められるのは労働者にとってもいいことです。効率を求めすぎると、目先の利潤や営業目標に振り回されて現場は疲弊していきます。

もちろん、ある程度の効率性は担保しなければならないので、トップダウン的なものを全てなくしてしまえばいいというわけではありません。しかし、民主的な議論や自由な発想の余地が増えるからこそ生まれるイノベーションも、あると思います。そのイノベーションによって、逆に効率化や生産力の上昇が起きる可能性もあるでしょう。

コロナ禍では、さまざまなものが結果的にスローダウンさせられました。

斎藤:意識的にいろいろなものをスローダウンさせたわけですから、歪みやひずみも生じてはいます。しかし、技術を使えば、テレワークのようなこともできることが判明した。毎日会社に行く理由がなくなってしまったわけで、高いお金を払って都心の近くに住む必要もない。高額過ぎるという都会の不動産の歪みが、改善するきっかけになります。これもスローダウンです。そして、通勤形態も変わり、もっと自然豊かな地域で暮らすこともできるようになる。

生活のクオリティの改善とスローダウンは両立しますし、地域の活性化ということも十分に起きてくると思います。コロナ禍のような大きなショックは、根本的な発想の転換を図れるチャンスでもある。固定的な価値観や前時代的なモデルから脱却して、21世紀型の試みをしていく必要があります。

「コモン」のビジョンの下、利用者に開かれた駅へ

駅は地域の人々が集まりやすい場であり、共有・協働などもしやすい場であると思います。コモンとしての駅や駅商業施設の可能性について、ご意見を聞かせてください。

斎藤:駅をコモンとして捉え直すのであれば、利用者である市民との協力は不可欠です。市民の意見を聞きながら、考えなければいけないでしょう。そのためには、コロナ禍や人口減少をある種の機会と捉えて、開かれた場にしていくといいと思います。駅や駅商業施設がコモンであれば、お金を払わなくても使える場所をもっと増やさなければならないでしょう。例えば、地域の人々のスペースをつくろうとか、広告ばかりを貼るのでなく市民が情報発信できるものにしようなど、いろいろ考えられます。

都心のスペースを開放するのは難しいと思うかもしれませんが、地方に目を向ければ、テナントが入らずに空いているスペースがあるかもしれない。そこを市民に開いてみるのです。空いているなら、開放して使ってもらった方がいいという発想です。そこを市民が積極的に自分たちの手で管理するとか、ある程度の予算を付けて市民が使い方を決められるということにすれば、皆やってみたいと思うでしょう。そういう経験をすると楽しいと思うはずですし、自分たちの街・自分たちの駅だという感情が生まれてきて、いいアイデアも生まれます。

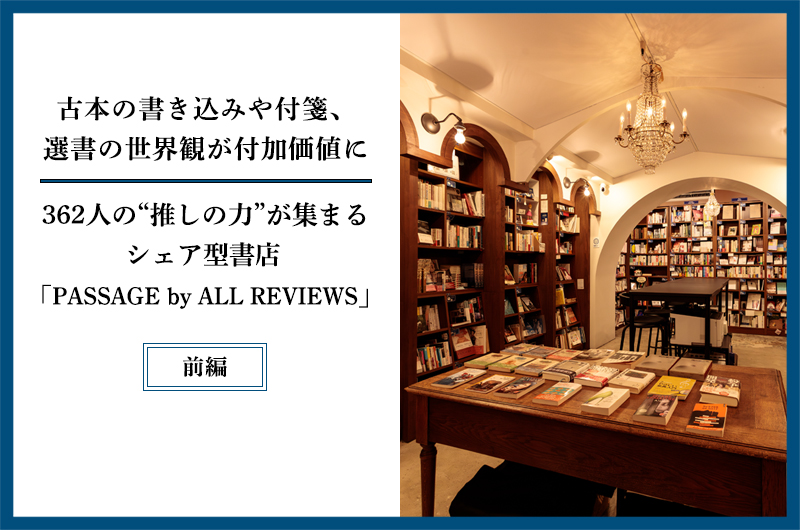

街の再開発でも、パリやバルセロナなどは市民と情報を共有しながら地域の人たちのためのまちづくりをしています。パリは凱旋門周辺を再開発しようとしていますが、車が多過ぎるという現状がある。そこで、極力車を入れないようにして、自転車や歩行者に優しいモデルに変えていこうとしています。バルセロナでは、スーパーブロック・プロジェクトと呼ばれる計画によって、定められた区画内への車の乗り入れを制限しています。これは車に奪われていた空間を、市民の生活空間として取り戻す試みになっています。

元々公共性が高い鉄道や不動産などの事業は、コモンとしての土壌があります。経済効率重視ではなく、「コモンというビジョンに基づいて事業を進めていく」という宣言をすれば、大きなメッセージとして社会に響くはずです。「コモンというビジョン」と唐突に言われても想像できないかもしれませんが、小さな試みも含めて経験を積み重ねることで、徐々に見えてきます。すると、私たちの想像力も出てきて、別の社会の在り方を思い描けるようになるでしょう。

フランス・パリの凱旋門とシャンゼリゼ通り。2030年までに、車線を減らし、歩行者と緑のためのエリアを増やすなどの改修計画が進んでいる

バルセロナで行われているスーパーブロック・プロジェクト。碁盤の目状に分けられた区画の一部「スーパーブロック」内の道路では、地元住民の車、自転車、歩行者のみが通行でき、車の速度も10km/h以下に制限される。ブロック内の空間は、市民のアイデアにより、小さな公園やイベントスペースなどの憩いの場に生まれ変わっている

取材・文 初瀬川ひろみ

<完>

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.47掲載の記事を一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2021年3月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。