今、コロナ禍によって、社会のさまざまな変化が加速の一途をたどっています。このような転換点においては、これまでよりも大局的な視点を持つことが重要になるでしょう。2020年9月に刊行された著書『人新世の「資本論」』が話題の、経済思想家・斎藤幸平さんにお話を伺い、ポストコロナ時代に向け、新しい社会、そして駅や駅商業施設の可能性を考えるためのヒントをいただきました。今回はその前編です。

斎藤幸平

1987年生まれ。大阪市立大学大学院経済学研究科准教授。ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程修了。博士(哲学)。専門は経済思想、社会思想。Karl Marx’s Ecosocialism: Capital, Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy(邦訳『大洪水の前に マルクスと惑星の物質代謝』堀之内出版)によって、権威ある「ドイッチャー記念賞」を、日本人初、歴代最年少で受賞。編著に『未来への大分岐』(集英社新書)など。2020年に刊行された話題の著書『人新世の「資本論」』(集英社新書)は20万部を超えるベストセラーとなっている。

行き過ぎた資本主義は生活を貧しくする

20万部のベストセラーとなっているご著書『人新世の「資本論」』を拝読しました。中では、持続可能な世界を実現するには「脱成長コミュニズム」に向かうべきであり、そのために重要な役割を果たすのは「コモン」だと書いていらっしゃいますね。

斎藤:歴史を見れば、森や農地や河川の水など万人にとって有用で不可欠なものは、市場に任せて商品にするようなことはせず「共有地(コモンズ)」として共同で管理してきました。資本主義は、そういうコモンズを徹底的に解体することによって生まれたものです。

元々潤沢であったはずの森や農地に、柵を作ったり警備員を置いたりすることで普通の人々がアクセスできないようにして、人工的に希少性を生み出しました。そこに生えている木も湧き出している水の量も変わらないのに、潤沢にあったものが無理やり希少なものに変えられてしまったのです。そうして、どんなに必要でも、お金を払わないと手に入らないものになってしまった。その結果、一部の人々のお金は増えていくけれど、多くの人たちは豊かにならず、むしろ生活は不安定で貧しくなっていきます。

今日で言えば、本来はいろいろな所に人が集まるスペースがあったのに、今、人と会って話すにはカフェに行ってお金を払わなければなりません。また、次々に商品が作られることによって、人々は常に新しいものを求めて消費に駆り立てられる。それもある種の希少性です。

そのように、生活の領域がどんどん希少なものに飲み込まれていくと、ますますお金が必要になり、いくら働いても満たされません。これまでは、利益を求めて経済成長していくことこそが、私たちの生活を改善すると思っていたわけですが、行き過ぎた状態は、不安定で、不健康で、ストレスフルです。

それを解消するために、元々あったコモンズの領域を拡張していこうということです。私の言葉で言うと、「コモン(共有財産)」にしていこうということになります。公共性という観点から、社会を組織し直していった方がいい。しかも、専門家や官僚がやるのではなく、利用者である市民が参加できるような領域として開いていく。

水や電気などは、元々コモンです。それらをどう使うかについて、市民が参与できるようにする。そうすることによって、私たちの生活はより豊かになっていくのではないか。それがコモンに基づいた社会であり、コミュニズムです。コミュニズムというと抵抗のある人もいるかもしれませんが、私の言うコミュニズムは決して奇抜なものではありません。

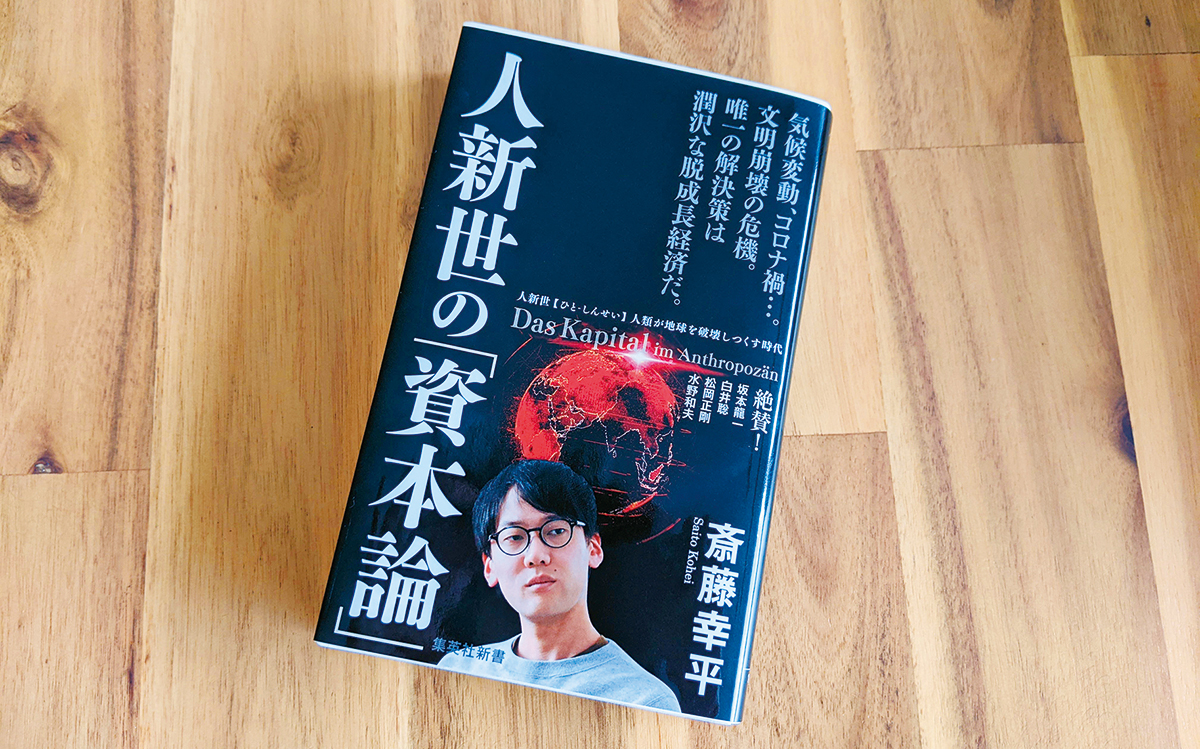

2020年9月に刊行された著書『人新世の「資本論」』(集英社新書)。人新世とは、人類の経済活動が地球を破壊する時代を意味する。気候変動をはじめとする環境危機の時代、晩期マルクスの思想から、良い社会をつくり出すためのヒントを探り、豊かな未来への道筋を考えるための一冊

利用者の声が反映される共有財産の運営

市民がコモンを管理し、使い方を決めるというのはハードルが高いようにも思いますが、具体的にはどのようなことですか。

斎藤:パリの水道は、長い間、民営化されていました。しかし、あるとき水道料金の値上げが問題になった。私企業に任せると寡占状態になり、料金を上げるのも簡単になる上、払った水道代がどう使われているかなど運営がブラックボックスになってしまいます。少しでも利益を上げるために、大切なメンテナンスのコストをカットしてしまうなど、利用者にとって不利益なことも起こり得る。

水道のような公共性の高いものを、儲けの対象にしていいのかという議論になり、パリではこれを再公営化したのです。その結果、市民の代表が経営の意志決定に加わることになった。市民の声が直接反映されるようになり、誰もが安心して水を飲めるようになったし、利益の一部を市民が使えるようにもなりました。

運営自体を市民がやらなくても、民意が反映されることが重要ということですね。

斎藤:そうです。行政や企業、専門家などのノウハウを使って、市民と情報を共有しながらやっていくということです。

バルセロナは、市民と行政が協力して観光業依存のまちづくりから脱却しようとしています。オーバーツーリズムによって、街は混雑しゴミや騒音も多くなった。市民向けの賃貸住宅は民泊に切り換えられて家賃が高騰し、住まいを失う人々も出てきた。

それに耐えかねた市民が運動を起こし、「バルサローナ・アン・クムー(英語名バルセロナ・イン・コモン)」という地域政党ができました。そして、その政党からバルセロナの市長が誕生し、市議会は市民の声をまとめ上げるプラットフォームとして機能するようになりました。それによって、民泊を制限したり、家賃の上昇率を抑えたりするような政策が取られています。

市民と行政、市民と企業は、常に対立する必要はありません。ただし、行政や企業が中途半端な改善しかしないようなら、市民はそれを批判しなければならない。そういう緊張関係は、常にあるべきです。

世界屈指の観光都市バルセロナではオーバーツーリズムの問題が叫ばれてきた。写真はメインストリートのランブラス通り

さまざまな変革の芽を「コモン」の概念でつなげる

これまでも民意の反映の必要性は言われてきましたが、なかなかうまくいっていなかったように思われます。バルセロナがうまくいったのは、なぜですか。

斎藤:市民が立ち上がり、自分たちのリーダーを市長に据えたことが大きい。しかし、バルセロナもいきなりうまくいったわけではありません。リーマンショック後のさまざまな矛盾と苦境を経て、10年かかってここまできました。

そして、一つの成功例ができると、他の街へもそのノウハウが広がっていきます。実際、アムステルダムやパリ、グルノーブルなどへと情報は共有され、さまざまな都市や市民が連携しながら新しい社会をつくり出そうとしています。横の連携から得られる知識を助けとして、大企業や政治家の思惑に対抗し、自分たちのルールをつくっていくことができるのです。このように、国境を越えて連帯する革新的な自治体のネットワークの精神は、「ミュニシパリズム」と呼ばれています。

日本でもできるでしょうか。

斎藤:日本でも同じです。革新的な取り組みをする街が出てくれば、ノウハウが広がって、良い連鎖反応が出てくるはずです。スペインはリーマンショック以降の経済危機で失業率は当時25%にまで達し、貧困が広がりひどい状況でした。そこまでいくと、自分たちでやらない限り、良くならない。日本だって、追い込まれていない状況とは言い難いでしょう。特に、コロナ禍の今は。

いきなりみんなが参加する必要はありません。コモンというのは大きな概念です。レイヤーも範囲もいろいろあって、成り立ちもケース・バイ・ケースです。例えばシャッター商店街でも、地方の駅ビルでも何でもいいので、それをどうしたら開けたものにしていけるか、コモンという視点から考えてもらいたいと思います。「自分たちが参加できるんだ」という、コモンの回路を増やしていくことで、関心を持つ人が徐々に増えていくイメージです。

取材・文 初瀬川ひろみ

<後編に続く>

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.47掲載の記事を一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2021年3月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。