こんにちは。Move Design Labです。

突然ですが、皆さん、「SNS」使ってますか?

いいね!してますか?

答えはもちろん「YES」ですよね。

では、SNSで気になった情報、「保存」してますか?

ここで少し詰まったあなた、ぜひ最後までこの記事にお付き合いください。これからのマーケティングを考える上での一つのヒントになるはずです。

私たちMove Design Lab(ムーブ・デザイン・ラボ/以下MDL)は、日本全国の生活者の移動行動の実態を知るためのアンケート調査「Move実態調査2019」を今年3月に実施しました。

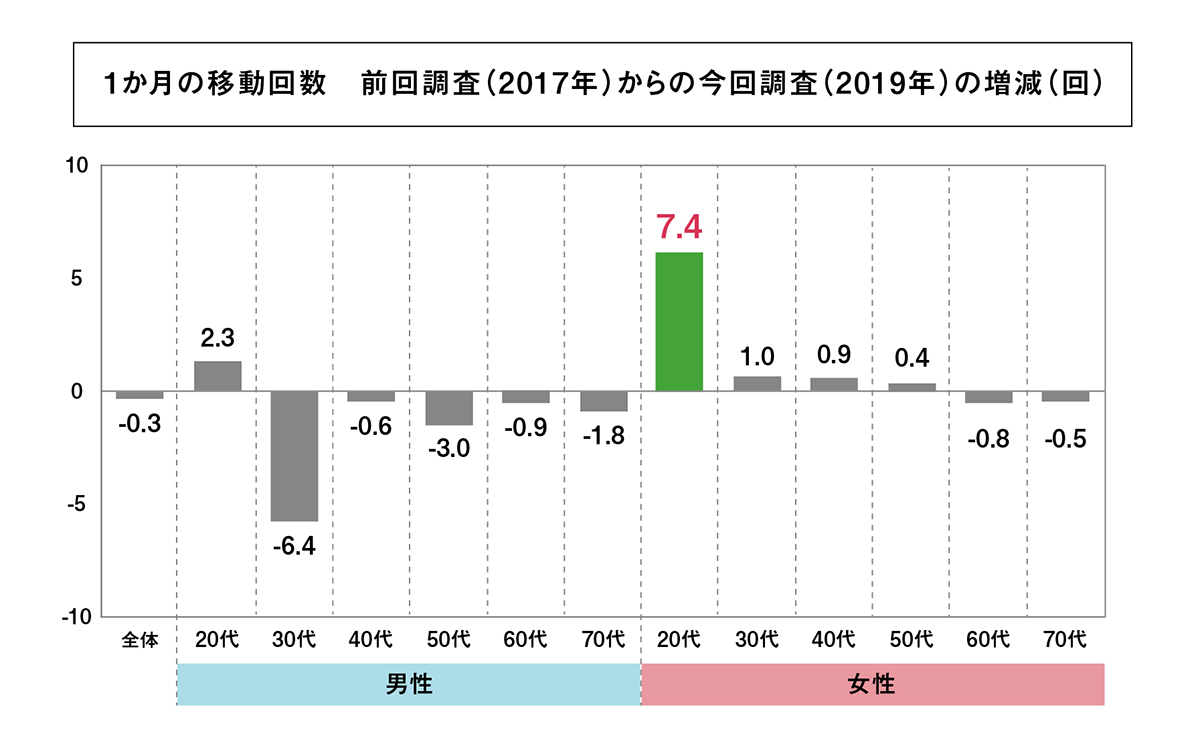

2年ぶりとなるこの調査。2年前は「20代は70代よりも移動回数が少ない」というファクトをリリースしたところ、ネット上で大きな話題になりました。あれから2年。移動はどう変わったのでしょう?

結果は、「移動回数に変化なし」。

2年で人の移動が大きく変わるなんてことはないですよね。

ただこの「変化なし」は全体(調査対象の18~79歳)で見た場合の話です。一方でこの2年で大きく移動回数が変化した層が存在します。それは20代女性です。

2年で20代女性の移動は増えていました。

パンケーキ、タピオカドリンクなどの流行のグルメにいち早く飛びつき、“映え”を求めては人気スポットへフットワーク軽く赴く彼女たちは、間違いなくリアル移動のけん引役。私たちの他の調査研究やフィールドワークでも若年女性の「移動欲」が際立って高かったことから、かねてよりこの層に注目していました。

もちろん若年女性の「移動欲」は今に始まったことではありません。ではなぜ2年で移動が増えたのか。様々な角度で調査結果を分析して見えてきたのは、若年女性に特有のネット上での行動でした。

私たちが「To Go ストック」と名付けたこのデジタル上の行動は、リアルな移動行動に大きな影響を与えうると考えています。デジタル化の進展で、移動が当たり前ではない世の中に向かうなか、デジタルが生みだす「新しい移動」の兆しをレポートします。

20代女性の移動が2年で急増

これから紹介する「Move実態調査2019」は、全国の18~79歳の男女を調査対象にしたネットアンケート調査です。移動に関する様々なことについて聴取するこの調査では、普段どのような場所に、どのくらい足を運んでいるかについて詳細に尋ねており、そこから月の移動回数を推計しています。

先述した通り、1か月あたりの移動回数は全体でみると前回の2017年調査からほぼ変化はありませんでしたが、20代女性だけで見ると大きく増えていました。

あくまで調査のスコアではありますが、若年女性の移動は2年で1.2倍。月換算で平均7回強の増加です。

私たちはこの要因について様々な角度から分析を行いました。もちろん要因はシンプルではなく、様々なことが相互に影響していますが、そのなかで今20代女性に特有のデジタル上での行動が一つの大きな要因になっているのではないか、ということに気づきました。

20代女性は「行きたい場所リスト」をストックする

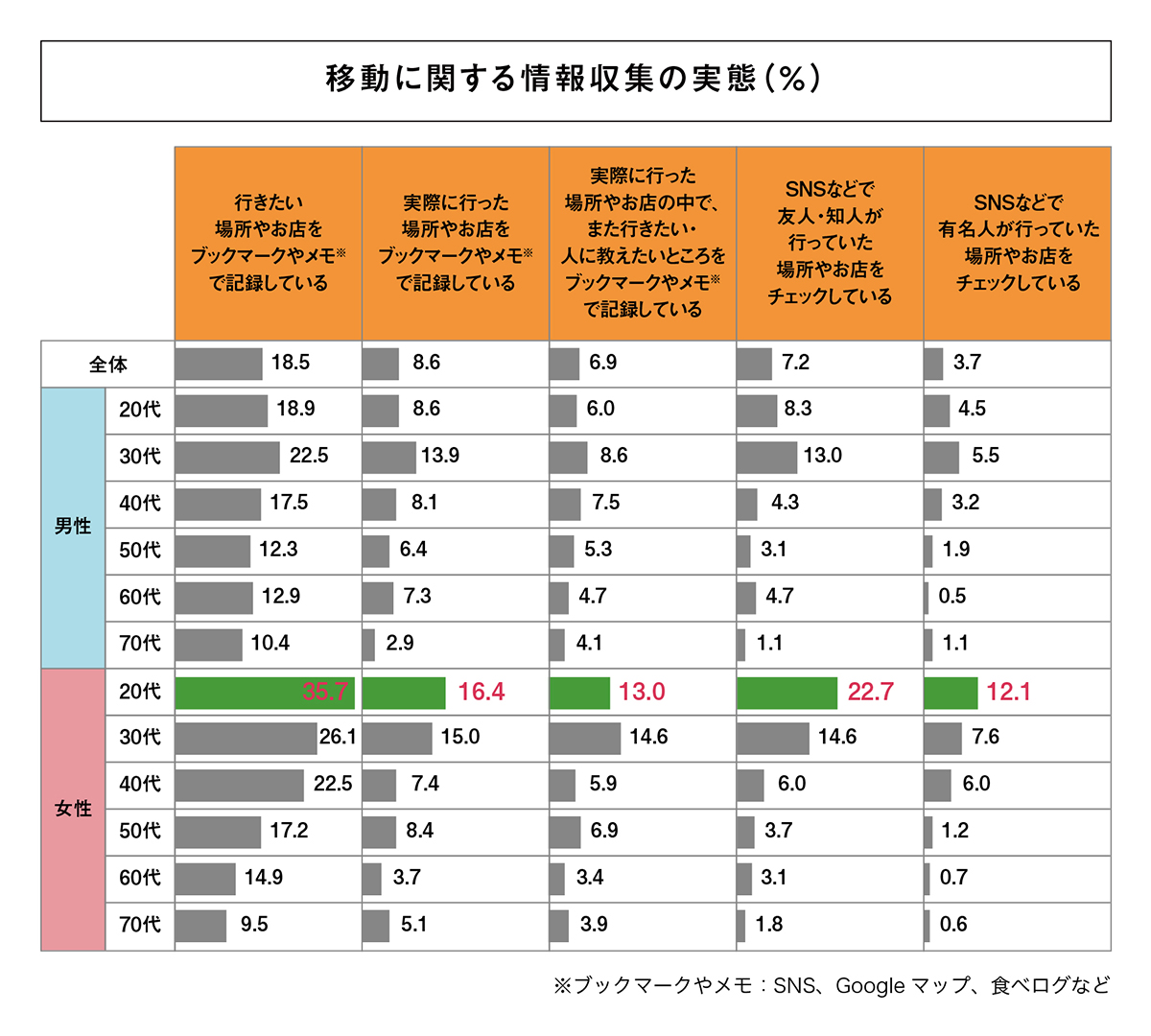

次のデータをご覧ください。これは移動(お出かけ)に関するデジタル上での情報収集の実態を世代別に見たものです。

ひときわ目立っているのが20代女性です。

もちろんSNS利用そのものは20代女性に特有のことではありません。しかし、その「使い方」には世代間で大きなギャップがあるようです。20代女性は「行きたい場所やお店をブックマークやメモで記録している」、「SNSなどで友人・知人が行っていた場所やお店をチェックしている」など、SNSを情報ソースとして活用し「行きたい場所リスト」としてネット上にストックする、という固有の行動があるようです。

20代女性の5割がする「To Go ストック」

それを受け、私たちはSNSで流れてくる場に関する情報をただ「いいね」するだけでなく、「行きたい場所リスト」として蓄積し、後で引き出せるようにするネット上の行動を「To Go ストック」と呼ぶことにしました。

平たく言えばスマホ上で“To Go リスト”をつくる行為です。典型的なものは次のような行為です。

☑ Instagramの「いいね」「コレクション」

☑ twitterの「いいね」

☑ 地図アプリの「コレクション」(ピン刺しなど)

☑ スマホの「スクリーンショット機能」

実際に20代の女性スタッフの「To Go ストック」をスマホで見せてもらいました。

彼女の場合、主に2つのアプリを使って気になる場所をストックしていました。

①地図アプリ…行きたい場所を緑のピン、行った場所を黄色のピンで保存。緑を黄色に変える瞬間がちょっとした快感になっているとのことでした。

②写真共有アプリ…コレクションにはタイムラインで見つけた食べ物や観光スポットの写真で埋め尽くされていました。休みの予定を立てる時には真っ先にこの画面を開くそうです。

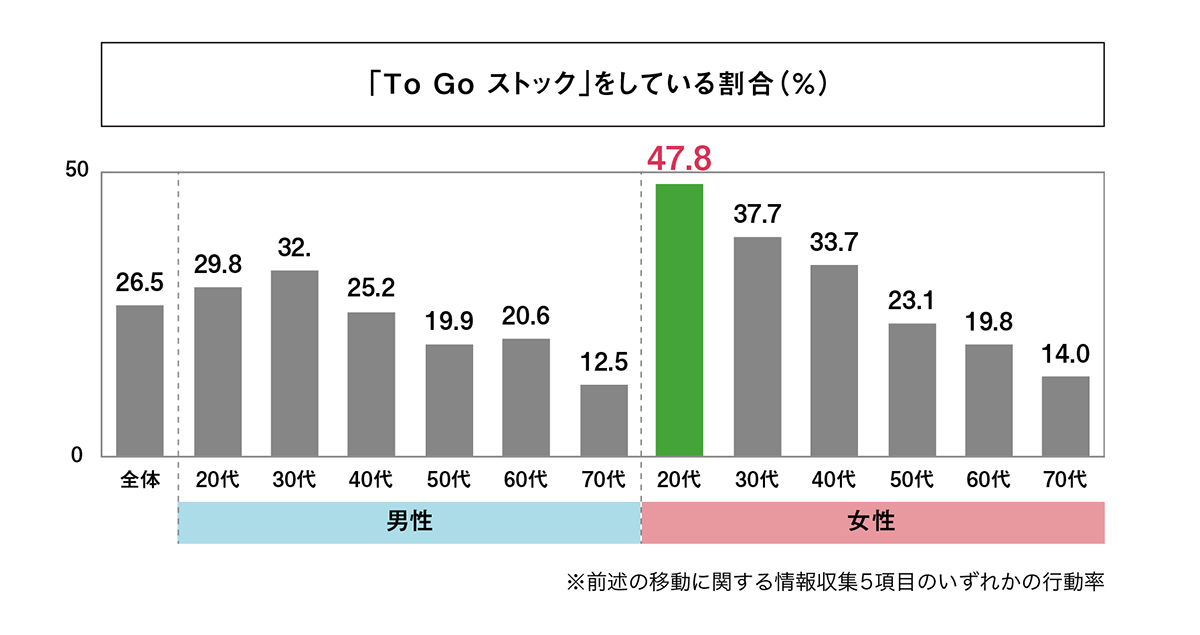

さて、この「To Go ストック」の実施率は全体では26.5%ですが、20代女性では約5割と、群を抜いて高いことがわかります。この層はネットで知った情報をストックし、後で引き出せるようにしておく情報処理をかなりの人がしているようです。

実際に周りに確認してみると、ミレニアルズと言われる若い世代においてこうした行為は明確に存在していました。その一方で、上の世代はこのような機能の存在自体を知らないほうが明らかにマジョリティのように見受けられました。同じSNSでも使い方はかなり異なるようです。

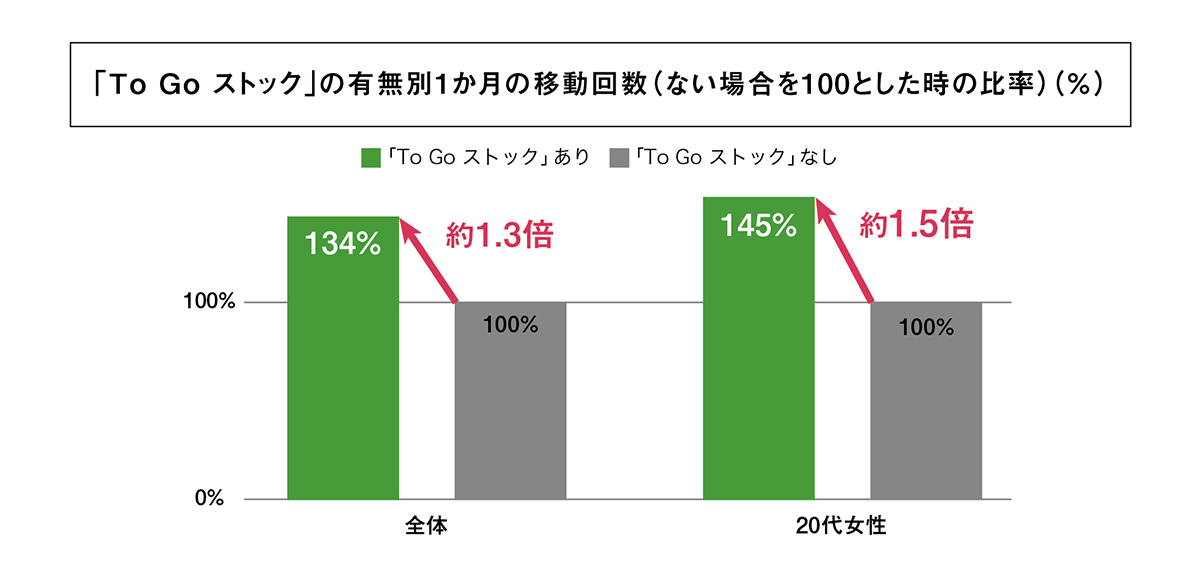

この「To Go ストック」をしている人と、していない人で移動回数を比べてみたものが次のグラフです。

「To Go ストック」をしている層のほうが、していない層より明らかに移動回数は多く、20代女性に絞れば約1.5倍もの開きが見られました。もちろんこれは鶏と卵の関係ではあるものの、「To Go ストック」がリアルな外出行動を誘発するか、あるいは後押しする可能性がある、と私たちは考えています。

どこへ行き、何をするか、という行動の選択肢が無数にあるなかで、「To Go ストック」はその意思決定に大きな影響を与える存在になっていく可能性があります。そしてこの「To Go ストック」が若い世代の間で今後も広がっていくことで、ワカモノの移動が少しずつ変わっていくのではないかと私たちは考えています。

さらに、この現象は新たなマーケティング機会としても捉えられると考えます。私たちは過去の調査研究から、生活者の買い物の約3分の1が移動中に決められていることがわかっていますが、こうした非計画的・衝動的な行動においてもスマホに蓄積されたTo Goリストが大きな影響を与えていくはずです。

それは結果的に、生活者にストックされる事業者と、そうでない事業者とでビジネスの明暗が分かれていくことを意味しています。

私たちはこうした時代を見据え、「生活者にストックされるための情報戦略」について考えていきたいと思います。

<「Move実態調査2019」調査概要>

- 調査主体 : 株式会社ジェイアール東日本企画 Move Design Lab(MDL)

- 調査手法 : インターネットアンケート調査

- 調査期間 : 2019年3月5日~3月7日

- 調査エリア : 全国

- 調査対象者 : 18~79歳の男女

- サンプル数 : 2,200

五明 泉 Move Design Lab代表/恵比寿発、編集長

1991年jeki入社。営業局配属後、通信、精密機器、加工食品、菓子のAEを歴任、「ポケットモンスター」アニメ化プロジェクトにも参画。2014年営業局長を経て2016年よりコミュニケーション・プランニング局長。