早稲田大学商学学術院 教授

守口 剛さん

早稲田大学政治経済学部卒業。東京工業大学大学院博士課程経営工学専攻修了。博士(工学)。立教大学社会学部教授等を経て2005年より現職。2012年から2014年の間、早稲田大学大学院商学研究科長。日本消費者行動研究学会会長、日本商業学会副会長、日本マーケティング・サイエンス学会理事、日本マーケティング学会理事、日本プロモーショナル・マーケティング学会学会長等を歴任。著書に『消費者行動論―購買心理からニューロマーケティグまで―』(共編著)『プロモーション効果分析』『マーケティング・サイエンス入門―市場対応の科学的マネジメント―』(共著)など。

非合理的な消費者行動の心理を掘り下げる

消費者行動は、本当にちょっとしたことで変えることができるのですね。うまくコントロールできれば、プロモーションの成功につながりそうです。

守口 消費者の行動は合理的ではありません。そのとき置かれた状況によって行動は変化します。例えば、節約をしているのについプチ贅沢をしてしまう。そんなとき人は言い訳を考えます。「一週間がんばって仕事をしたのだから、週末はちょっと高いビールを買ってもいいんじゃないか」というような心理です。言い訳消費と呼んでいますが、これは「メンタル・アカウンティング理論」というもので説明できます。昨年ノーベル経済学賞をとったリチャード・セイラーという学者が提唱している理論です。「心理会計」とか「心の会計」ともいって、物理的には財布は一つだが、心理的な財布は複数存在するというもの。普段の買い物の財布と旅行に行ったときの財布、あるいは平日の財布と休日の財布は心理的には異なるため、使い道や使い方に違いが表れる。心理的な財布に訴えかけることによって、先ほどのプチ贅沢のように消費行動を変えることができるわけです。例えば「金曜日はプレモルの日」と訴求したサントリーのザ・プレミアム・モルツというビールは、まさにこのアプローチでした。

また、「解釈レベル理論」というものもあります。心理的な距離によって物事の見方が変わるということです。主な心理的距離は3つあります。今日買うのか、あるいは半年後に買うのかによって同じモノでも見方が変わる「時間的距離」。自分のものか、親しい友人へのプレゼントか、遠い知人へのプレゼントかといったように人間関係で変わる「社会的距離」。近くの町で行われるイベントと遠い町で行われるイベントのような場合で変わる「物理的距離」。距離が遠いときはより高次な解釈をするため、抽象的な見方をします。距離が近いと具体的な見方になる。例えばパソコンを買うときに、先々使うことを想定している場合はどれだけ機能が優れているか、どれだけ役に立つかなど性能や品質のような本質的な面を重視しますが、今すぐに買おうというときは軽くて使い勝手がいいなどの副次的な面を重視します。ですから、心理的距離によって訴求するポイントを変えるといい。このように、消費者の置かれた状況を理解し、消費者心理を押さえたきめ細かな対応が求められてきています。

動線を伸ばすことによって非計画購買が誘発される

駅消費研究センターで行った「駅ビル回遊行動調査」によると、駅の商業施設では、滞在時間の長さが購買行動に影響を与えているという傾向が見られました。これはどういった現象だと思われますか。

守口 モノの価値が下がる中で出てきた現象として、コト消費やネタ消費のほかに時間消費というものがあります。典型的にはネットのゲームなどがこれに当たります。施設に滞在するというのも、時間を消費する価値を提供していると捉えることができます。

また、時間消費というより非計画購買を誘発するという視点からですが、スーパーマーケットでの滞在時間をいかに長くするか、あるいは店の中で歩く距離をいかに長くするかという研究をしたことがあります。入り口から要所要所に、マグネット商品(利用客を引き寄せる集客力の高い商品)を配置して、利用客を奥まで誘導する。そうやって動線を長くすると、滞在時間が長くなり、接する売場も増えて非計画購買を誘発できます。非計画購買には、幾つかのパターンがあります。在庫切れなどを思い出すことによって買う想起購入、肉を買ったので肉のソースも買うというような関連購入、そして純粋な衝動買いなどです。そのパターンをどのように誘発するかがポイントです。百貨店のような多層階の施設の場合は、上層階でイベントをやって動線を長くします。シャワー効果といいますが、駅ビルなどもそのようなやり方が効果的かもしれませんし、あるいは人気店など集客力の高い場を奥に配置するという方法もある。いずれにしても、利用客をどのようにして奥へ、あるいは上層階へと導くかを考えると、滞在時間を長くすることができるでしょう。

発見の喜びや楽しさで感情的価値に訴える

駅商業施設におけるプロモーションは、今後どう変わっていくべきでしょうか。

守口 スーパーマーケットのような日常的に買い物をする店舗は、便利に買い物ができるといった実用的価値が求められてきましたが、最近は感情的価値も重視されるようになってきました。買い物をしていて楽しい、ワクワクする、快適感があるなどの価値を提供することが大切になってきたのです。実際に、ウォルマートやKマートのようなディスカウントストアでも、そのような調査結果や研究結果が出ています。駅のように、圧倒的に利便性が優れているところであっても同じことがいえると思います。

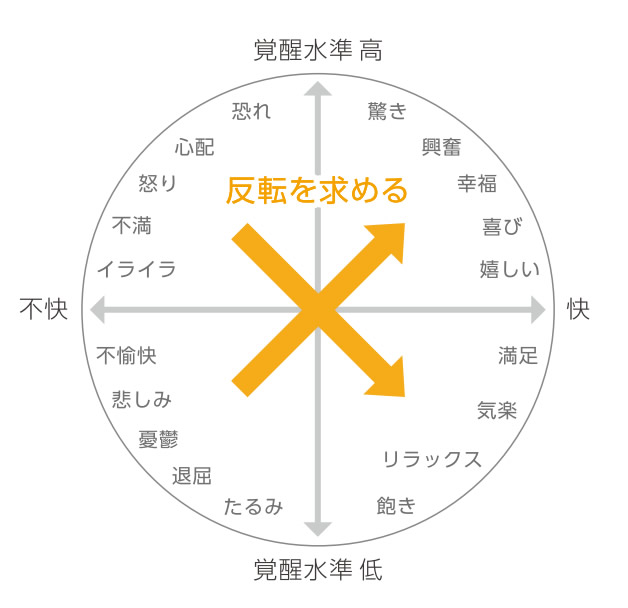

全ての感情は「快感情と不快感情」「覚醒水準の高い感情と低い感情」の2つの座標軸上に円環状に並んでいるとする、感情円環モデルというものがあります。覚醒水準の高い快感情は、ワクワクするとかすごく楽しいなど。快感情だが覚醒水準が低いのはリラックス。不快感情で覚醒水準が高いのはイライラする。不快感情で覚醒水準が低いのは退屈するなどです。そして、不快感情を持った人は反転を求める。退屈している人は、リラックスを求めずワクワク感を求める。イライラしている人はワクワク感ではなくリラックスを求める。ですから、日常に退屈さを感じているという消費者には、駅での買い物をいかにワクワク感のあるものにしていくかが重要。イライラしているなら、リラックス感を提供することが効果的になります。

かつて、スーパーマーケットでどんなときにワクワク感を得られるかを調べた際には、新しいモノを見つける、他の店にないモノを見つけるなど、発見する喜びが感情的価値につながっていることが分かりました。そしてもう一つは、比べる楽しさです。さまざまな売り方の中で消費者の評価が非常に高く購買率が高かったのが、リンゴの食べ比べという売り方でした。一般的な試食販売は、一つのものを食べておいしかったら買って下さいというやり方ですが、幾つかの種類のリンゴを食べ比べるというやり方をしたら購買率がぐんと上がった。いろいろ比べてみて自分がおいしいと思うものを見いだすプロセスが、ワクワク感や楽しさにつながったのです。リンゴの味を比べるなんて、日常ではあまりやりません。普段意識していないことを提供すると、リンゴってこんなに味が違うのかという発見があります。やはりこれも、発見する喜びにつながっています。そういうものが提供できるといいのではないでしょうか。

これからの駅商業施設に何かアドバイスがあればお聞かせください。

守口 「コンシューマー・フランチャイズ・ビルディング(CFB)」という概念があります。「消費者愛顧の構築」などと訳される。消費者の支持や評価を、ブランドとして獲得することが重要だという考え方です。製品の世界ではブランド力という形で重視されています。小売の現場では短期的な売上の方が重視されがちかもしれません。しかし、セールなどといった価格系プロモーションは、短期的な売上にはプラスになるが長期的に見るとブランドを壊してしまうマイナス効果があります。

コンシューマー・フランチャイズ・ビルディングにとっては、長期的な視点が大切になります。そのための長期的指標が必要なのですが、店舗ならば「満足度」がいいかもしれません。満足度を上げることによってブランド力が高まり、長期的な業績に結び付いていきます。満足度には、利用した日の満足度を見る「取引特定満足」と過去1年間とか数年間といった長期的利用を前提としてその店にどのくらい満足したかを見る「累積的満足」という2つの指標があります。この場合は「累積的満足」を見るといいでしょう。

そして、信頼や愛着を意味する心理的ロイヤルティには情緒的・感情的価値が効くという研究結果があります。店舗への心理的ロイヤルティを高めるためにも、やはり情緒的・感情的価値を提供することが有効です。

取材・文 初瀬川ひろみ

撮影 片山貴博

<完>

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.37掲載のインタビューを一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2018年6月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。