近年「心のバリアフリー」という言葉がしばしば聞かれるようになりました。心のバリアを取り払い、多様な人々が交じり合いながら暮らす社会を実現するには、どのようなことが必要なのでしょうか。これは、多種多様な人々が集まる駅にとっても、考え続けていかなければならない大きな課題です。

多様な人々が共感・共存できるまちづくりを目指す「NPO法人ピープルデザイン研究所」の代表理事、須藤シンジさんにお話を聞きました。今回は、その前編です。

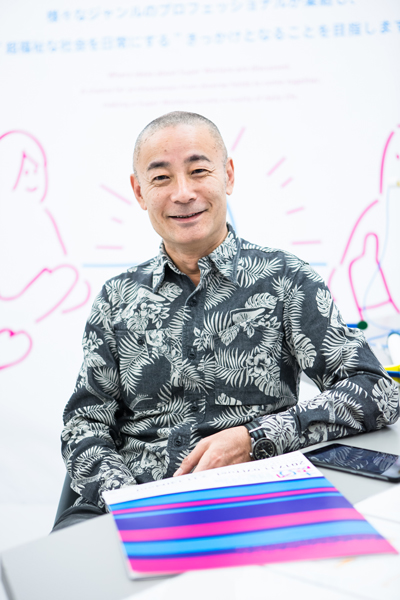

有限会社フジヤマストア/ネクスタイド・エヴォリューション代表

TU Delftデルフト工科大学 Design Unitedリサーチフェロー

須藤 シンジさん

大学卒業後大手流通企業に入社。次男が脳性まひで出生し、自身が能動的に起こせる活動の切り口を模索。2000年に独立し有限会社フジヤマストアを設立。2002年にソーシャルプロジェクト/ネクスタイド・エヴォリューションを開始し、障害の有無を問わずハイセンスに着こなせるアイテムや、各種イベントをプロデュース。2012年NPO法人ピープルデザイン研究所を創設し、代表理事に就任。

マイノリティとマジョリティ 双方にある「心のバリア」

最初に「ピープルデザイン」とは何かを教えてください。

須藤 一言で言えば「人の気持ちをデザインしよう」という考え方です。

私たちは、マイノリティとマジョリティが当たり前のように交じり合う社会、ダイバーシティの実現を目指しています。それにはマイノリティとマジョリティのどちらかではなく、両方の意識と行動を変えていく必要があります。そこから発案した造語です。

私たちは、具体的に対象とするマイノリティを「障害者」「LGBT(性的マイノリティ)」「認知症を含む高齢者」「子育て中の母親」「外国人」の5つのカテゴリに分けていますが、マジョリティとの関わりでは、双方に「心のバリア」がありますからね。まずはそれをなくしたいと考えています。

「心のバリアフリー」という言葉は、最近しばしば耳にするようになりましたが、心のバリアは双方にあるのですか。

須藤 「手を貸しましょうか」と声を掛けられない、「手伝ってほしい」と手を挙げられない。簡単に言えばそういうことです。

例えば、駅で、車いすの方の乗車を駅員さんが手伝いますよね。ああいう光景は、海外ではあまり見られません。車いすの方が困っていれば、周りの人が声を掛けて車いすを押したり、持ち上げたりするのが普通です。

日本ではなぜそうならないかというと、健常者と障害者が接する体験が、すごく少ないからだと思います。子どものころから学校ではクラスが別々ですよね。そうやって特別扱いされるのが嫌で、街へ出たがらない障害者も少なくないんです。

私自身、脳性まひの子を持つ親なので、そういう風潮に強い違和感を持っていました。制度を変えようと訴える方法もありますが、それよりも互いに恐れや遠慮のようなものを抱いている社会の空気を変えたいと考えたのです。

とはいえ、掛け声だけで世の中は変わりませんから、ダイバーシティの実現に向け、実効性のある仕掛けや仕組みづくりを企画、実行するのが私たちの仕事です。

「面白そう」「かっこいい」ファッションからのバリアフリー

心のバリアをなくす仕掛け、仕組みとは具体的にどのようなものですか。 須藤 このコミュニケーションチャームも、その一つです。2012年にNPO法人を設立するときに作りました。 背景をしっかりと説明しないのはなぜですか。 須藤 まず「面白そう」「かっこいい」「かわいい」と思って手に取ってもらい、背景は後からネットなどで知ってもらえばいいと考えたのです。実際に買った人からは、「これを着けたら、周りに困っている人がたくさんいるのに気付きました」とか「重そうな荷物を持ったお年寄りに声を掛けました。気持ちのいいものですね」といった声が寄せられています。 ファッションアイテムとしての魅力から、心のバリアを溶かしていくわけですか。 須藤 そういうモノづくりを、15年ほど前から続けてきています。最初にアシックスとコラボして開発したスニーカーは、手足が不自由な方でも楽に脱ぎ履きができるんです。 取材・文 高橋盛男 ※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.35掲載のインタビューを一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2017年12月)のものです。

カードに「YES」「NO」「Excuse me」「Thank you」の英文と、電車、トイレ、病院などをアイコン化したもので、日本に来た外国人が、言葉が通じなくても指をさして使えるようにしました。「困っていたら私に声を掛けてください」「私がお手伝いをします」という意思表示のサインとして身に着けてもらうものです。

実は、これには障害者の仕事づくりと、収入をアップさせる意図があって、渋谷区内の12カ所の支援施設で制作されています。販売は全国のセレクトショップなどで行っていますが、就労支援の意図を強調した説明はせず、あくまでファッションアクセサリーとして取り扱ってもらっています。

撮影 片山貴博

世界的なクリエイターにデザインしてもらいましたから、セレクトショップが取り扱ってくれるし、若いファッションフリークも「かっこいい!」「ヤバイよ、これ!」と言って買う。さらに車いすバスケットボールチームが、これで足回りをそろえる。福祉機器専門店からの仕入れのお問い合せはあえてお断りをしていたので、この靴が欲しい若い障害者もセレクトショップへ行く。つまり同じファッションアイテムを媒介として、両者が交ざり合うわけです。

障害者も健常者も履けるかっこいいスニーカーを目指し、アシックスとのコラボで生まれた「PROCOURT NEXTIDE AR」。世界的なデザイナーをクリエイティブ・ディレクターに迎え、渋谷やニューヨークの人気ショップで販売。販売から2週間で5000足を売り上げた

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。