人口減少が進む各地の都市では、増え続ける空き家や空き地が問題化しています。そのような社会の問題に対して、空間を使ったソリューションを考え実現を目指すのが都市計画だといいます。まちの空きスペースを活用し、これからの都市に対する姿勢や、都市計画の手法の在り方を模索する都市計画家の饗庭伸さんにお話を伺いました。今回はその前編です。

※jeki駅消費研究センター発行「EKISUMER」はこちら

饗庭 伸(あいば・しん)さん

東京都立大学 都市環境学部都市政策科学科 教授

1971年兵庫県生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業。博士(工学)。同大助手等を経て、現在は東京都立大学都市環境学部都市政策科学科教授。都市の計画とデザイン、そのための市民参加手法、市民自治の制度、NPO等について研究。現場においても専門家として関わる。主な著書に、『都市の問診』(鹿島出版会)、『平成都市計画史』(花伝社)、『都市をたたむ』(花伝社)。

都市をつくり直すのではなく今ある都市空間を使いこなす

まず、ご研究の分野について教えてください。

饗庭:専門は都市計画です。日本では、建築学科で都市計画を教わることが多いです。僕は建築の仕事を「最終的に形にする」ことだと思っていますから、都市計画についても、最後は「何らかの形にするための議論に落とし込む」ことを考えています。

人口減少社会の都市計画について多くの著書がありますが、『都市をたたむ』ではまず、都市そのものの捉え方について言及されています。都市は豊かな生活をおくるための手段であり、手段として都市をどう機能させるかが重要だと指摘されていますね。

饗庭:空間というものは、目的を実現する手段としてつくられます。その手段の集積が、都市であると考えています。ところが、時間が経つと空間をつくった目的が忘れられていき、都市があることが当たり前になっていきます。そして、いつの間にか都市を維持すること自体が目的になってしまう。要するに目的と手段が逆転してしまうわけです。ですから、もう一度手段として都市に働いてもらおう、ということを書きました。

いつの間にか都市を維持することが目的になってしまっている現状を、まず見直すべきだということですね。

饗庭:戦後の日本は、戦争で都市がなくなってしまった上に、旧植民地からの引き揚げもあってとにかく人が多く、人口に対して都市が足りない時代が続きました。特に、圧倒的に住宅が不足していたため、戦後の復興期はものすごい勢いで住宅の量を増やしたのです。70年代になると数は足りてきましたが品質に問題があったため、今度は質の向上を目指すようになりました。日本では、それを国家が供給することなく実現してきた。住宅ローンなどを組んで、郊外に一戸建てを持つことが当たり前だと刷り込まれ、みんなで働いてみんなのための都市をつくろうとやってきたわけです。

ところが、2000年代に人口減少が避けられないと分かってくると、今までは都市を広げすぎたのでもう少しコンパクトにしようという流れが出てきました。手のひらを返したように、郊外に住むのはやめましょうとなった。さらに、都心回帰という形で、新たな商品として都心部にタワーマンションのような住宅をつくって人を集め、都市を再編成しようとしたのです。

先代が人生を懸けて郊外に都市をつくってきたのに、次の代になってもまた人生を懸けて集約都市をつくらなければならないのか。このことに、すごく違和感がありました。都市の空間はもう足りているのですから、これまでつくってきた都市の使い方を考える方がいい。都市をつくることを人生の目的にするのではなく、改めて何がしたいのかを考えた上で、やりたいことのために今ある都市空間を使っていくべきなのです。

上空から見た首都圏の郊外。戸建て住宅がびっしりと立つ様子を饗庭さんが撮影したもの。個人が細分化された土地を所有することで都市をつくってきた、戦後の都市形成の流れが読み取れるという(写真提供:饗庭 伸)

人口減少の時代へと転じたことで、都市の発展と人々の意識との間にズレが出てきたのでしょうか。

饗庭:人々の意識が変わってきたことも大きいと思います。暮らし方や家族の在り方などが多様化する中で、個人の価値観も変化してきました。働き方にしても、終身雇用の時代ではありません。人と住宅や不動産との関係も、もっと自由になっていいと思います。

空間が余っている今は都市計画が仕掛けやすい時代

人口減少社会では、都市計画はどのような役割を担うのですか。

饗庭:都市計画というと、何でもできて都市を大きく変えていけるものだと勘違いされるのですが、今の日本の都市計画には、人に強制する権力も財源もあまりありません。人々が何をしたいのか、といった大きい流れを見極めながら、その方向を整えたり、それよりはこっちの方がいいよと背中を押したりする。そのような姿勢で、空間を使って社会問題を解決していくのが都市計画です。

人口が増えている頃は、みんなが必要とする道路や公園、団地といったマスを対象にした空間をつくってきました。人口減少社会では、きめ細かく小さい問題に目を向けて、地域の空き地などの空間を使ったソリューションを示し、実現していくのが都市計画の役割だと思います。

例えば、人口減少によって増えた空き家を何らかの施策によって埋めていく、というようなことでしょうか。

饗庭:人口が減っていくので、空き家や空き地は間違いなく増えていきます。それに逆らっても仕方がない。むしろ、僕は空き家や空き地は、都市計画で言う「種地(たねち)」だと捉えています。つまり、仕掛けるための土地です。空間を使って課題を解決するためには、都市の中に使える空間がなければ、そもそも都市計画自体が発動できません。今は空き家や空き地があらゆる都市にまんべんなくありますから、都市計画を仕掛けやすい時代と言えます。

地域にある資源を調達し組み合わせて編集していく

都市の空きスペースを使って行った課題解決の具体的な例があれば、教えてください。

饗庭:これからは、権力の行使も資金も最小限に抑えながら、人々の小さなモチベーションに丁寧に耳を傾けて、編集していくことが必要になってきます。要するに、地域にあるものを使い、解決できそうな組み合わせを考え、試してみるということです。

空き家が増えてきた東京都日野市の住宅地で、まちづくりに携わったことがあります。その時はまず、何があると暮らしが豊かになるかというテーマで、住民たちとワークショップを行いました。すると、外でみんなが集まる場所が欲しいという意見が出ました。ある時期以降、公園の造成と開発はセットで行われたのですが、そこはちょっと古いまちだったので公園がなかったのです。

公園に使えそうな場所を探した結果、ずっと放置されていた古いアパートに目を付けました。試しにオーナーに掛け合ってみたところ、アパートを壊してくれることになり、跡地を地域の人たちで使っていいと言ってくれました。これで、ようやく市役所が跡地に公園をつくってくれるとみんな喜んだのですが、一緒に取り組んでいた市役所の担当者は空き家の担当で、公園をつくる担当ではなかった。何度か市役所に要望しましたがらちがあかず、結局、住民が自分たちで公園をつくろうかとなったのです。

自治会長が一人一人に声をかけて、住民がそれぞれ得意なことで公園づくりに参加しました。ガーデニング好きなおばちゃんが花壇を作ったり、ブロックで菜園をつくる人がいたりして、手づくりの公園ができ上がりました。そんな風に地域資源を組み合わせ、課題解決を行っていくことを、都市計画における編集と言っています。

日野市でのまちづくりで、住民らと行ったワークショップの様子(左写真)。まちに住む誰かになりきり、その人の立場でまちに必要なものを提案。ワークシートに書き出してゲーム形式で共有した。

右は、住民手づくりの公園で、家庭菜園の野菜や不用品の交換会を行う地域の人と学生。ワークショップで出たアイデアの一つを実行に移した。

(写真提供:饗庭 伸)

その場合の都市計画家の役割は、編集を適切に進めるための旗振りをするということなのでしょうか?

饗庭:いえ、僕はそこに暮らす人々が何をしたいのかを丁寧に掘り起こしたり、問題を整理したりするなどしかやっていません。日野市でのまちづくりに一緒に参加した学生たちも、具体的な設計を提案するようなことはせず、物理的な作業以外は手伝わないようにしていました。都市計画家は、プロジェクトの旗振り役ではありません。その場所に住む人々が自分たちでやっていく手助けをすることが、一番の仕事なのです。

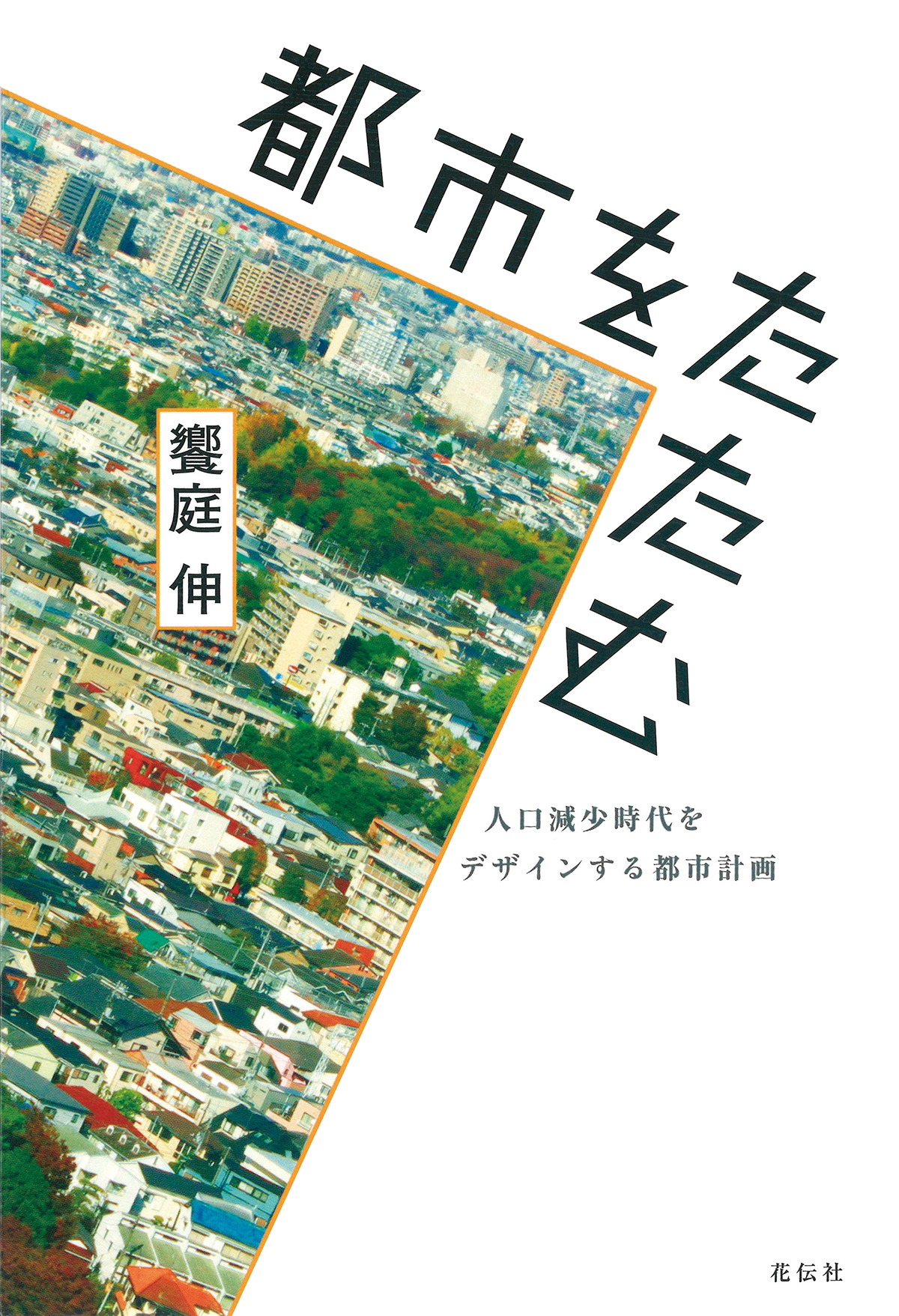

2015年12月に刊行された著書『都市をたたむ 人口減少時代をデザインする都市計画』(花伝社)。「たたむ」とは紙や風呂敷などを折りたたむ意味で、社会状況の変化に合わせて拡大、縮小する都市の可能性を示唆している。時 代に適した都市計画のあり方を、フィールドワークでの実践を交えて考察した一冊

取材・文 初瀬川ひろみ

〈後編に続く〉

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』VOL.55の記事を一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2023年3月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。