都市部だけでなく、地域ならではの特徴を活かしたアートフェスティバルが各地で盛んに開催される昨今。国内最大級のアートフェアなどの数々の仕掛けをはじめ、アジアを中心に数多くのアートプロジェクトで話題を巻き起こすアートディレクター・金島隆弘氏に、私たちは、企業は、自治体はこれからアートをどう捉え、どう関わっていくべきなのか、日本のアートをとりまく周辺をお話しいただきました。

(前編はこちら)

対談・撮影場所/前田珈琲 明倫店(京都市中京区)

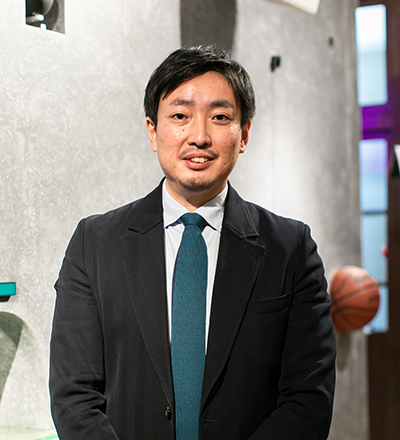

■ACKプログラムディレクター、京都芸術大学客員教授 金島 隆弘氏(右)

株式会社ジェイアール東日本企画 関西支社 京都営業所 Social Designチーム シニアプロデューサー 中江 健介

審美眼より大切なのは「買う心」。

中江:実は、仕事として向き合った当初はアートのことが全然わからず、ロンドンの「COLLECT」のプロジェクトで知り合ったある百貨店の方に「どうしたら勉強になりますか」と尋ねたことがあるんです。そうしたら「とりあえず1枚買ってみてください。買うと決めたら、見る世界が変わりますから」と言われました。

金島:私もそう言いますね(笑)。

京都市とパリから選抜された総勢20組の職人やアーティストが、両国の工房を往来しながら新たな創作を試みた「Savoir-faire des Takumi」プロジェクト。作品は2020年2月〜3月、パリ、ロンドン、東京の3都市を巡回、ロンドンではサマセット・ハウス(写真)で行われたアートフェア「COLLECT」にて展示された。

中江:今までなんとなく「なんかいいんじゃない」と見ていたものが、「この中から1枚買え」と言われた瞬間に、何が違うんだと見る目が変わってきますよね。

金島:買うつもりで見ることが大切なんです。「なんで20万円なんだろう」と。そこにはやはり理由があるんですよ。

中江:まだそこまでわからないんですよね。なぜこれが20万円で、あちらが200万円なのか。

金島:それは美術のマーケットの視点が大切です。ただ美術の場合、他と違うのは、20万円で買った作品は、販売したギャラリーに20万円でまた引き取ってもらえる可能性が高いですし、10年置けば200万円、さらに経てば2000万円になるかもしれないということ。ヴィンテージは別として、普通はどんなものでも年数が経てば劣化するだけなのに、自分できちんと情報を集めて適正な値段で買った美術は、価値が下がる可能性は低くなるんです。私も年金だと思って購入しています(笑)。実際に15万円くらいで買った作品が、オークションで約200万円で取引されていたりします。

中江:うわ、すごいですねぇ。その審美眼が欲しいです。

金島:審美眼というより、株と一緒でルールなんだと思います。それを学ぶのは一人ひとりの力。もちろん純粋に手元に置いておきたい作品は、転売する必要もないので値段が重要ではないですし、評価額というのは不確定要素がいっぱいあるんですけれど。

中江:ファッションやプロダクトなどと違って、アートってハマると本当に欲しくなってしまいますよね。あの衝動はまさに魔力。なので、ちょっと距離を開けておこうと気をつけているんです(笑)。

金島:アートを買うということは、銀行に預けているお金を作品に置き換えるという考え方に近いんです。金銭的に困ったときは、その時に評価されている作品を手放すこともできるし、決して娯楽的な消費にはなりませんよ。

中江:しかも、それが生活空間の中の美術としても楽しめるわけですから、投資として捉えるのもアートへの入り口の一つになりえますね。最近は商業施設などが、館内で若い人でも買えるリーズナブルなアートフェアを開催しています。

金島:5万円くらいの作品から買い始めて、その作品について調べることで自分の世界がどんどん広がっていく。誰もがアートの世界に気軽に触れられるようになってきたことは、非常に喜ばしいことです。

変容する自治体のアートへの対応。

中江:自治体によるアート関連のイベントも増えていますよね。ちょっと乱立気味だとも感じているのですが。

金島:場所さえ提供すれば、アーティストが滞在して、作品を制作、展示して、と全部自分たちで動いてくれるので、低予算でできるという感覚でアートを取り入れたところも多かったのかもしれません。でも、最初の頃は良かったんでしょうが、今はあちこちに芸術祭が乱立して、淘汰されてきているように感じます。ただの町おこしとして、キュレーションも何もなくてやっているだけでは継続は難しいでしょうね。

中江:新潟・越後妻有の「大地の芸術祭【※1】」などは成功している事例ですよね。

金島:しっかりディレクションされていますからね。越後妻有は本当に田舎なのに、若いアーティストの存在が若い人を呼び込む原動力になっていて、若い人が来ることでコミュニティが元気になっていく。こんなふうに上手く回ると、とてもいい仕組みではあります。

中江:次に大都市がトリエンナーレや国際的な芸術祭を開催するようになったわけですか。

金島:横浜トリエンナーレや札幌国際芸術祭などいろいろありますね。かつては真新しく映った国際展ですが、それだけでは話題になりにくい時代なので、それぞれ工夫が必要になってくると思っています。

中江:自治体のアート系イベントは、エキシビションだけという芸術祭のようなものがどうしても多くなるわけですが、そんな中、アートフェアでマーケットを作る京都の取り組みはとてもチャレンジングですね。

金島:地方自治体が、観光振興と組み合わせながら、営利の絡んだアート事業を手がけるのは、本当に珍しいことです。経済活動が伴うアートイベントの必要性を感じたゆえの選択なんでしょう。そもそも京都には芸術系の大学がたくさんあるのに、マーケットが小さいこともあって卒業するとみんな、ほとんど東京や海外へ行ってしまう。若いアーティストに京都に住み続けてもらいたいという根源的な理由があるんだと思います。

中江:「ARTISTS’ FAIR KYOTO【※2】」、金島さんがディレクターを務める「Art Collaboration Kyoto(ACK)」。さらに京都市が手がける「artKYOTO【※3】」と、若手主体の大きなアートフェアが3つもあるのが驚きです。

金島:大学生や卒業したての作家に賞を与えてキャリアを後押しする「新鋭選抜展」、その受賞者などが作品を〝売る〞ことをより意識する「ARTISTS’ FAIR KYOTO」。次にギャラリーなどを経由した海外との接続を意識するイベントがACKです。ホップ・ステップ・ジャンプではありませんが、この3段階で、京都府は様々な方法によってアーティストを支援しようとしているんです。

中江:京都の取り組みは今後も目が離せませんね。

秤にかけられた技術と美術の価値。

中江:企業の活動においても、アートを取り入れた活動が目立ち始めていると思うんですが。

金島:アートに手を出しているところはまだまだ少ないですけどね。

中江:ブランディングの一環でしかないのでしょうか。

金島:そうだと思います。例えば、天王洲。あそこにみんなが行くのは殺風景な工場や倉庫が目当てではなく、おしゃれなレストランやギャラリーが多くできたからですね。最近は、美術品を公開するコレクターズミュージアムもできました。以前は、事業で得た利益を社会にどう還元しようかと考え、文化を作り、守るといった意識で、もっと情熱を持って美術に向き合っていた企業も多くあったわけですが。

中江:基本的にGDPの高い国はアート市場も活況なのに、日本はGDP世界2位だった時でもアートへの関心が低かったですよね。やはり戦後の価値のスケールが経済と技術に向かったことが原因でしょうか。

金島:政策的な部分は大きいと思います。ある種の公平性を追求すると、一方で個性が失われますから。戦前は今以上に社会に格差はあったけれども、文化を作る気概や華やかな部分もあった。でも、個性をいかになだらかにするかを考えると、どうしても美術は後回しにされてしまう。

中江:そうした側面は否定できませんね。

金島:中国が今のように発展する前、アジアのお金が日本に集中していた時代は、文化力がなくても技術力での勝負が可能でした。結果、メーカーや技術産業に集中的にお金が注ぎ込まれ、美術は置いてけぼりにされてしまったんです。ところが、中国が技術で追いついてきて、日本は追い越されている今日、じゃあ何なら勝てるのかと。日本がアジアの中でどう生き残れるかを考えたときに、ようやく一人ひとりの個性に目が向けられるようになって、そこの一つに美術もはまり、注目され始めているのだと思います。

中江:それはとてもわかりやすいお話です。

金島:武士の武具職人などが明治になって職を失った時、輸出用として、西洋人が喜ぶような超絶技巧の工芸や陶器などを作った。つまり、技術者が市場に対して作り方を変えたんです。アートにはコミュニケーション手段として非常に有効に機能することがありますが、今の技術を時代に合わせて使い方を変えようとしても、センスがなければ明治の頃のようにはいかないでしょう。

中江:アートとの関わり方が見え始めたような気がするのですが、金島さんは、当社のような広告代理店はアートとどのように接するべきだとお考えですか。

金島:1970年の大阪万博を例にすれば、『太陽の塔』を中心に展開された「テーマ館」のプロデューサーは岡本太郎。博覧会のテーマ「人類の進歩と調和」を最も表現するパビリオンを岡本太郎が手がけたんですね。ところがこれ以降、広告代理店が出てきて、アーティストがプロデュースするイベントがほとんどなくなってしまった。つまりアーティストの顔が見える、〝岡本太郎のイベント〞として成立するようにバックアップする会社になってほしいというのが本音です。個人が大きな事業を受けて、何百億もの費用を建て替えるのは難しいですから、良い意味で表に立っていただいて〝代理〞の役割を担っていただきたいというか(笑)。

中江:万博の頃は「岡本太郎がイベントをやっている」という見え方がしていたのに、今はプロデュースする会社が表に出て、「○○社のイベント」というふうに見えてしまうということですね。

金島:メディアに露出している人ばかりがプロデューサーになって注目され、アーティストのポジションが全然ないことも問題だと思っています。アーティストにお金が回れば、いい作品も生まれる。いい作品は社会において優れた資産となります。今でも『太陽の塔』があるわけじゃないですか。最近は無機質な建物が多くて、作品として残るようなものが生まれてきにくいように感じます。

中江:難しいことですけれど、昔はできたわけですから無理ではないはず。当社もそうありたいと思います。最後に、この京都で大学生としても謳歌されている金島さんですが、ご自身は今後のビジョンをどう考えていらっしゃるんでしょうか。

金島:目の前にあることを必死にこなしているだけなので、あまりそういうことは考えないほうで……。まずはちゃんと博士号をとる、ですね(笑)。もちろん美術と関わりながら生きていきたいというのは変わりません。関わり方って時代によって違うはずなので、その時々に合わせながら、美術から離れずに生きていたいですね。

中江:羨ましい限りです……(笑)。

※1

正式名称は「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」。2000年から開催されている、新潟県越後妻有地域(十日町市、津南町)を舞台にした世界最大規模の国際芸術祭。

※2

アーティストがアーティストを推薦して行われる、アーティスト主導のユニークなアートフェア。

※3

古美術から現代美術まで幅広いアート作品の鑑賞と購入が楽しめるアートフェア。

金島隆弘

ACKプログラムディレクター、京都芸術大学客員教授

1977年東京生まれ、京都在住。2002年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了後、ノキア社、株式会社東芝、東京画廊+ BTAP、ART iTなどを経て、2007年に FECを設立。展覧会企画、交流事業のコーディネーション、アーティストの制作支援、東アジアの現代美術の調査研究などを手がける。

2011年よりアートフェア東京エグゼクティブディレクター、2016年よりアート北京アートディレクターを経て、現在は京都市立芸術大学大学院美術研究科博士課程に在籍しながら、2021年より国立京都国際会館で開催される新しいかたちのアートフェアACK (Art Collaboration Kyoto)のプログラムディレクターを務める。

中江 健介

株式会社ジェイアール東日本企画 関西支社 京都営業所

2008年jeki入社。本社営業局を経て、2017年関西支社開設、2018年京都営業所開所を担当。

現在は、関西支社と京都営業所において、ローカルコンテンツのリサーチおよびプランニング業務に従事。

<撮影場所>

前田珈琲 明倫店

京都市中京区室町通蛸薬師下ル山伏山町546-2

京都芸術センター内1F

TEL:075-221-2224

稲葉 耕一 執行役員 関西支社長

1991年jeki入社。営業局配属後、運輸、食品他多くの商品、サービスのAEを担当。

広告電通賞準グランプリを受賞した航空会社のキャンペーンでは代理店サイドの責任者として陣頭指揮を執る。2014年第三営業局長を経て2017年より関西支社長。

関西支社長就任後、大阪市交通局のCI構築のコンペを獲得、実施。