未来の移動とそこにあるべきコミュニケーションを構想するプロジェクトチーム「Move Design Lab(以下MDL)」は、全国の生活者の外出意欲を毎月の定点調査で聴取し、Move Mind Index(MMI)としてスコア化しています。

2017年からのこの取り組みは、新型コロナウイルスの感染拡大が日本で本格化した3月以降はデータの公開を自粛してきました。しかしコロナとの闘いが長期戦の様相を呈し、社会全体でwithコロナを構想し実現していかなければならない今、コロナ禍で揺れ動く生活者の外出マインドを点でなく線でおさえるMMIを公開することで皆さまの活動のお役に立てるのではないかと考え、今回より公開することにいたしました。

改めてMMIについて簡単に紹介します。全国の1,000名への毎月のWEBアンケート調査で、外出へのモチベーションが一番高かったときを10点とすると今は何点かを採点してもらい、その平均値をMMIと呼んでいます。つまり、MMIは生活者の外出したい欲求、すなわち“移動欲”が数値化されたものと言えます。

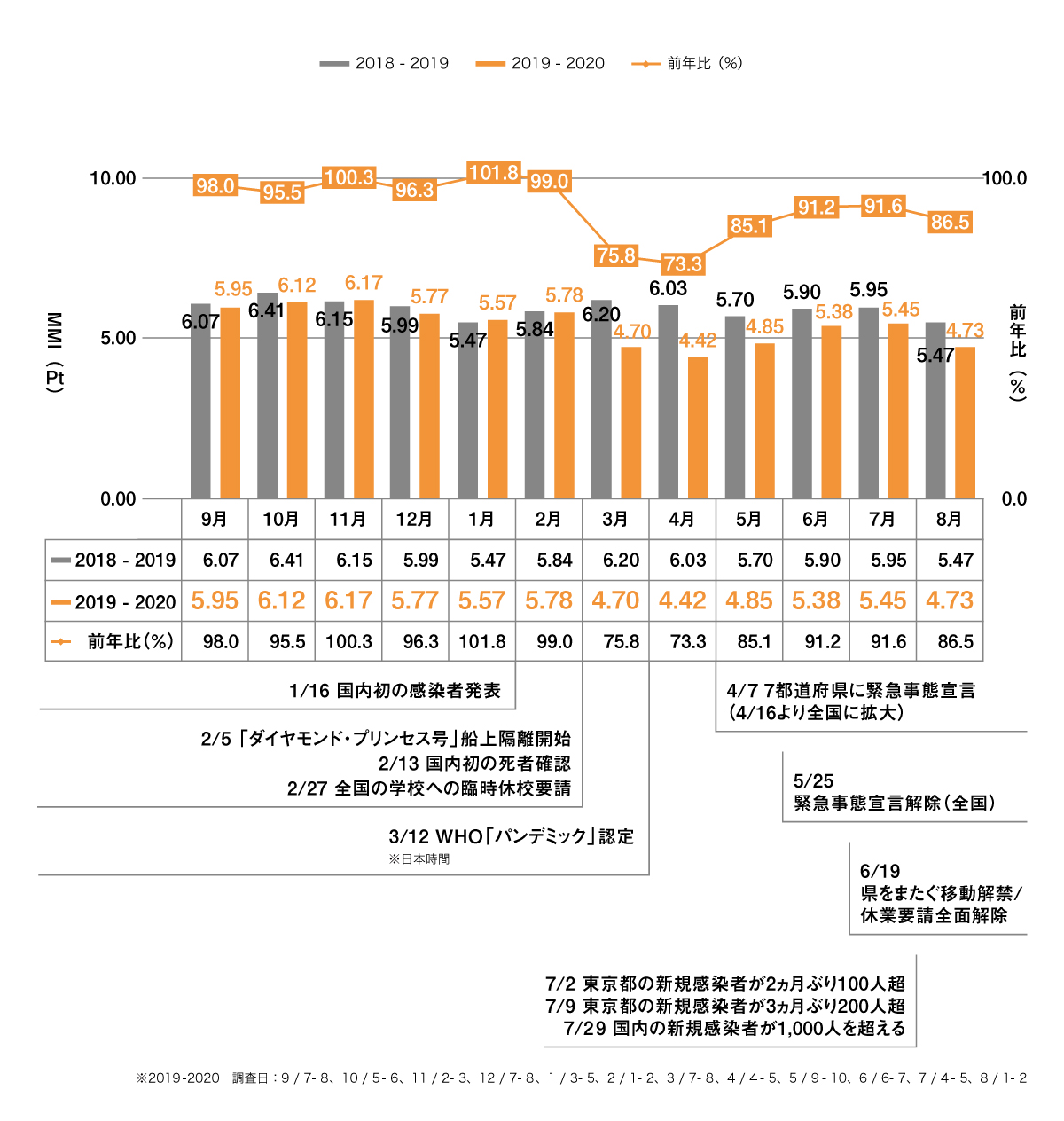

MMIは例年ですと季節の影響を強く受け、外出しやすい気候の春と秋のスコアが高く、夏や冬にかけてスコアは下がっていく傾向がみられます。

では新型コロナウイルスの感染拡大で外出行動が大きく抑制されたことで、MMIはどのように変化したのでしょうか。

目に見えてMMIが低下したのは3月からでした。例年ならば3月は絶好のお出かけ日和につきMMIは高いのですが、3月初旬に行った調査ではスコアが大きく下落しました。この時期はダイヤモンド・プリンセス号の件が報道され、国内でじわじわと感染者数が増え、2月末に全国の学校に臨時休校要請がされた直後にあたります。MMIは4.70にダウン(前年は6.20)し、翌4月は4.42(同6.03)と更に落ち込みを見せました。しかし5月は一転して回復し、緊急事態宣言が解除された直後の6月は5.38と前年の9割水準まで戻しています。緊急事態宣言が解除されて間もない6月から7月の初めまでの間は、外出意欲は回復局面にあったことが確認できます。しかし再び感染者数が上昇に転じた後に実施した8月調査では再び4.73まで下落しています。猛暑の8月のスコアが下落するのは毎年見られる現象ですが、前年同月(8月)との差が7月のそれよりも拡大したことから、連日の感染者数の報道などで外出意欲は再び萎んでいったものと推察されます。

若年、高齢層は大きくダウン。

一方、40-50代の影響は軽微

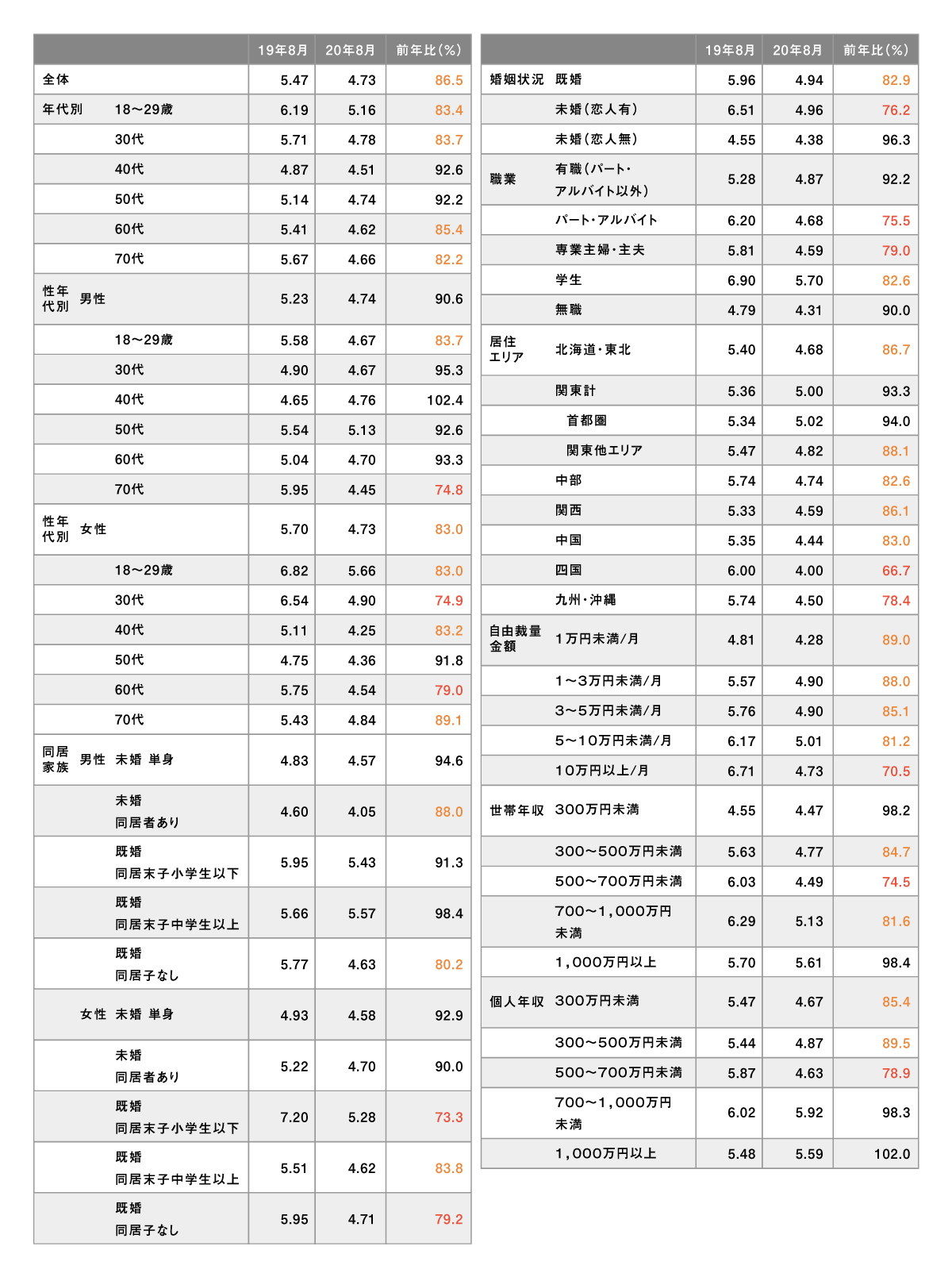

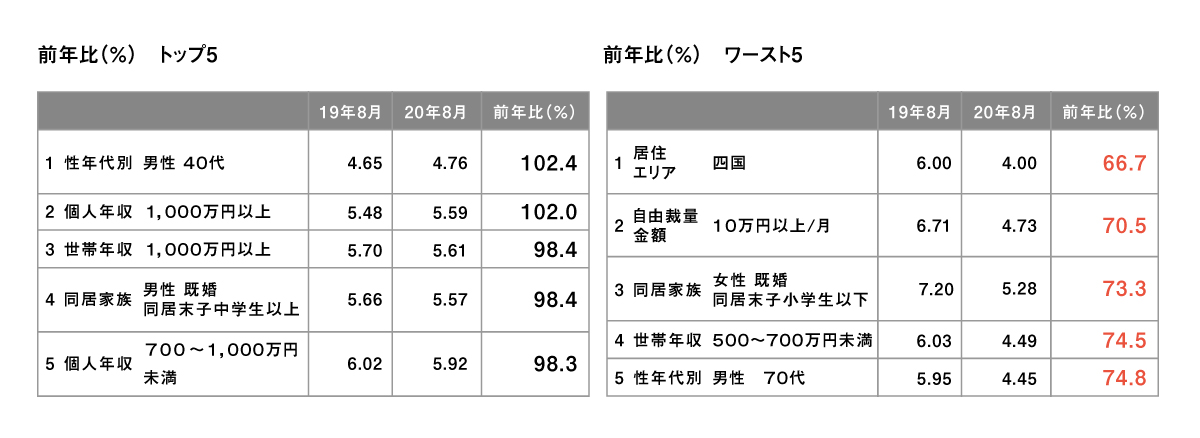

では、どのような人の外出意欲が下落したのでしょうか。次の表は昨年と今年の8月のMMIを属性別にみたものです。

「年代別」のところをみると、20-30代および60-70代でMMIの下落が大きく、その一方で40-50代の影響は他よりも軽微であることが読み取れます。

高齢者にとって命をおびやかす明確な脅威である新型コロナウイルス。60-70代のMMIが落ちることは必然と言えます。20-30代の下落については、特に女性層の落ち込みが大きく影響しています。通常であれば買い物やグルメ、エンタメスポットへの来訪意向の高い若年女性のスコアは他よりも高水準ですが、コロナによって一気に萎んでしまいました。また小さいお子様を育てている母親が外出に慎重になったことも大きく影響しているようです。

一方でMMIの落ち込みが比較的軽微な40-50代はいわゆる“責任世代”。高年収層のMMIの下落率が軽微であることも、その層の多くが40-50代であることが影響しています。今の生活を維持するためには経済を回さなければならない、そして組織の中枢を担う自分が家に閉じこもっているわけにはいかない、という意識や使命感が影響しているように推察します。

年代以外で見ると、新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない首都圏での下落率が他よりも軽微であることが分かります。このエリアの生活者は新型コロナウイルスの受け止め方が他とはやや異なるのかもしれません。

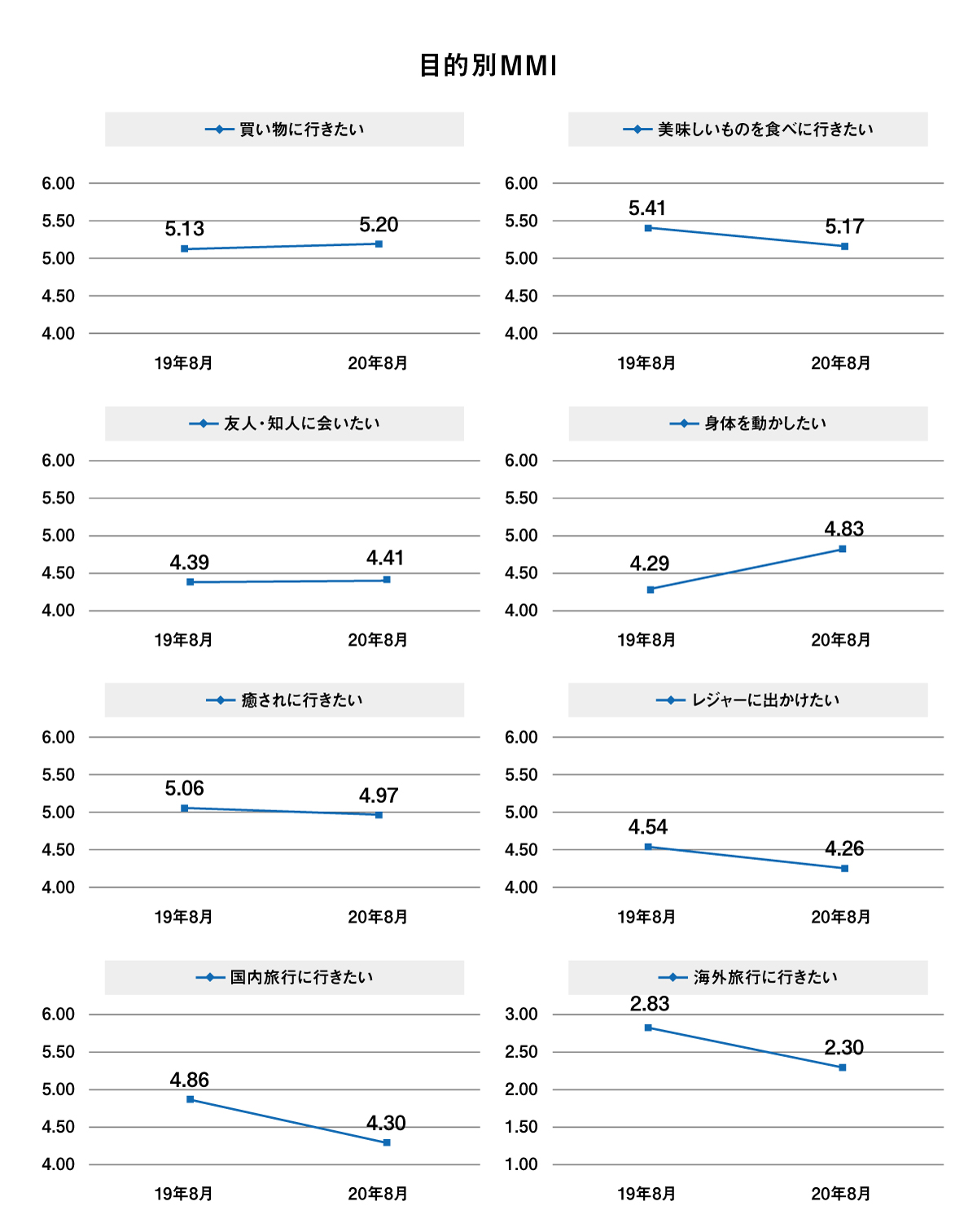

ここで目的別のMMIについても簡単にご紹介します。こちらも8月を切り取って前年と今年を比較します。

大きな落ち込みが見られたのは「美味しいものを食べに行きたい」「レジャー」「国内旅行」「海外旅行」でした。こうしたハレの移動意欲が下落する一方で、コロナ以後高まったのは「身体を動かしたい」。コロナ禍での運動不足の埋め合わせか、あるいは時間的余裕が生じたためか、運動への意欲が高まっていることが分かります。「買い物に行きたい」も前年より微増したことから、日常的な移動行動への意欲は回復あるいは向上していることが読み取れます。

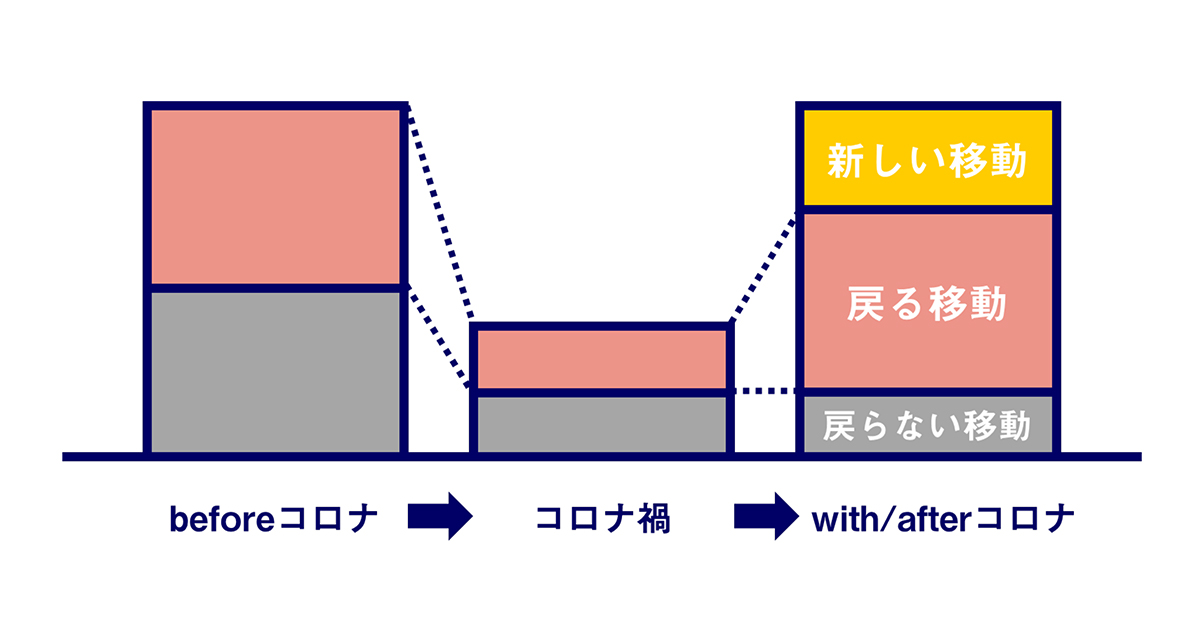

戻る移動、戻らない移動、

そして生まれる「新しい移動」

話を総論に戻します。冒頭で紹介したグラフの通り、MMIは今年3-4月に大きく下げ、5-7月は回復局面に入ったものの、8月には再び低下傾向が見られます。MMIは今後の新型コロナウイルスの感染状況とそれに伴う政府の対応、またそれを報じる一連のメディアの影響により、当面の間アップダウンを繰り返す可能性があります。言い換えれば、いま生活者の外出への意欲は世の中の空気の変化による弾力性が高く、とても移ろいやすい状況にあると言えるでしょう。

さて、そうした前提ではあるものの、現在の状況はどのような状況と捉えられるでしょうか。確かにコロナ禍でMMIつまり“移動欲”はダウンしました。しかしそのスコアは大崩れせずに“踏みとどまっている”と私たちは考えています。緊急事態宣言などで外出が大幅に制限された3-4月でもMMIは例年の7割程度。5月以降は対前年8~9割で推移しています。つまり、実際の移動行動は大きく減少している一方で、生活者の移動欲はそこまで大きく削がれているわけではないのです。

今の生活者は移動したくても移動できない状況にあります。言わば“移動のおあずけ”状況の中で、生活者の多くはじっと耐え忍んでいるようです。新型コロナウイルスの状況はまだ予断を許しませんが、もし仮にこれが収束の方向に向かうのであれば、生活者の移動は必ず戻ってくる、と私たちは考えています。

禁止される行為ほどやりたくなる心理現象を「カリギュラ効果」と言います。「鶴の恩返し」でよく例えられるこの心理現象は、特に首都圏の生活者の中にいま起きているのかもしれません。新型コロナウイルスが収束に向かう“その時”には「リバウンド移動」が大量に生まれる可能性も低くないと考えられます。

afterコロナで移動しない社会が到来するという声を耳にしますが、果たして本当にそうでしょうか。私たちは人間はそれほど単純ではないと考えています。それは移動行動が単純な合理性でされているわけではないと思うからです。コロナ禍での移動で「移動することの喜び」を感じられた方も少なくないはずです。人間の脳は多様で新規性のある移動によって喜びや幸福感を生み出している、と言う海外の研究者もいるそうです。

ただし、生活者がこの未曾有の経験をしたことで、移動の「質」は少なからず変わっていくことは間違いありません。withコロナあるいはafterコロナで、移動の何が戻り、何が戻らないのかについては冷静に見ていく必要があります。さらに言えば、従来にはなかった「新しい移動」も生まれていくものと私たちは見ています。MDLではそうしたポストコロナの移動のニューノーマルについて解き明かしていきたいと考えています。

<調査概要>

調査手法 : インターネット調査

調査対象 : 18~79歳の男女1,000人

調査期間 : 2020年8月1日~2日 ※2020年8月調査

五明 泉 Move Design Lab代表/恵比寿発、編集長

1991年jeki入社。営業局配属後、通信、精密機器、加工食品、菓子のAEを歴任、「ポケットモンスター」アニメ化プロジェクトにも参画。2014年営業局長を経て2016年よりコミュニケーション・プランニング局長。