国を挙げて働き方改革を推し進める昨今、あるべき未来の姿を示唆するのが、2016年7月から先進的な人事制度「WAA」を導入しているユニリーバ・ジャパン。社員それぞれが自分らしく働きながら、かつ生産性も高めているといいます。「WAA」導入の仕掛け人である同社取締役 人事総務本部長の島田由香さんにお話を聞きました。今回は、その後編です。<前編はこちら>

取締役 人事総務本部長

島田 由香さん

慶應義塾大学総合政策学部(SFC)卒業。株式会社パソナにて、営業企画、ジョイントベンチャーの立ち上げなどに従事。2002年に、米国のコロンビア大学大学院にて組織心理学修士を取得した。日本GE株式会社を経て、08年ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社に入社。R&D、マーケティング、営業部門のHRパートナー、リーダーシップ開発マネージャーなどを務め、14年4月より現職。

日々の生活を重視する一方で、生産性に対する不安の声は上がっていないのでしょうか。

島田 私は実を言うと、生産性という言葉が大嫌いなのです(笑)。なぜなら、現状は会社側の視点だけで、生産性を議論してしまっているから。企業にとっての最大のインプットは、働く社員だということを忘れてしまっています。時間やコストよりも、社員が健康かどうか、モチベーションがあるかどうかにフォーカスしないといけない。私は、重視すべきは「生産性」ではなく「幸性(しあわせ〜)」だと言っています。社員がハッピーでいられることが、高いパフォーマンスやイノベーションにつながると考えています。

WAAのアンケートでは、生産性を感覚値で聞いています。「導入前を50としたときに、導入後の生産性は0〜100のうちどこか」という聞き方をしました。その平均が65でしたので、50と比較して30%アップした計算になります。あくまでも、自分自身で生産性が上がったと感じるかどうかが大切だと思っています。

また、この1年半WAAをやってきて感じているのは、「自分で決める」ということがとても重要なキーワードだということです。これをしているかどうかで、パフォーマンスが大きく違います。家やカフェといった選択肢もある中で、働く場所を自分でオフィスに決めるとしたら、なぜオフィスを選ぶのかを考えますよね。それによって、オフィスに来る意味が変わります。それは、決められているから仕方なく出社するのとは、全く違う。ここがポイントだと思います。

長時間労働にしても、問題は時間だけではありません。意義も意味も見いだせないままに長時間働くことがよくないのです。でも、すごく夢中になって気がついたら時間がたってしまうことはありますよね。疲れるどころか逆にエネルギーが湧いてきて、自分の中に眠っていた新たな能力が発揮されることだってある。むしろノー残業デーだからと、強制的に時間を切られる方が、パフォーマンスが落ちることもあります。大事なことは、自分が決めて自分の意思でやるかどうか。とにかく時間を短くすればいいという考え方で、働き方改革をするのは間違っています。手段ばかりに意識がいってしまい、本来の目的からどんどん離れてしまう。やはり、まずしっかりとビジョンを持つべきだと思います。

成功の肝は、役割や責任範囲の明確化にある

WAAがこれほど大きな成果を上げられた、その成功の鍵はなんでしょうか。

島田 成功の要因は5つあります。1つ目はビジョンからスタートしたこと。何のためにやるのか、目的を明確にしなければ社員に浸透しません。2つ目はトップのコミットメント。社長はもちろん、役員全員がコミットして全社に広めました。3つ目は、「Growth Mindset」。前に進むために、心配するよりも、社員を信頼してとにかくやってみる。何か起こったらそのときに対応するという意識を持つことです。導入のためにリスクを取るということを、役員全員でやったのです。4つ目は、テレワークを可能にしたテクノロジーでしょう。そして5つ目は、仕事が明確化されていたこと。実はこれが大切な要素だということに、強く気付かされました。

外資系企業の場合、「社員に何が求められているか」「どんなことで評価されるか」が明確です。どんなゴールを立て、どんな役割を持ち、責任範囲をどうするかを、上司と部下の間で合意している。そのためのコミュニケーションを常に取っています。そうでないと自分のペースで仕事ができないし、上司も部下に任せられない。テレワークなど不安で成り立たなくなってしまうのです。

弊社の場合、仕事の明確化はずっとやってきたことですから変える必要がありませんでした。そこは、日本企業とは環境が違うのかもしれません。日本の企業は、もっとオープンに、上司と部下がコミュニケーションを取るべきだと思います。

WAAに関して、社内だけでなく社外に対しても積極的に働き掛けていますね。

島田 WAAの導入を対外発表して以来、驚くほど多くの問い合わせをいただきました。やはり、たくさんの方が現状に疑問を持っていたのだなと感じ、それならこれを日本中に広げようと思いました。WAAというネーミングには、うれしいときや驚いたときの「ワー!」という声と、「ワー」っと広まって欲しいという2つの思いを込めています。

そこで、新しい働き方に興味を持ち、導入を考えている企業の方々に向けて説明会を開くことにしたのです。ビジョンや制度の内容を詳細に伝えて、導入のための質問や相談にも応じています。2016年7月以来、12回開催し、700人以上の方が参加してくださいました。

また、WAAのビジョンに共感してくださる方なら誰でも参加できる「Team WAA!」というコミュニティも運営しています。毎月1回を原則に、参加できる方が集まり、新しい働き方に関連するデータやノウハウを共有したり、テーマを決めて議論するなど、セッションを行っています。現在のメンバーは900人を超え、さまざまな企業の方が自発的に参加しています。誰でも参加できますが、ただ学ぶだけではなく、それをアクションにつなげて社会をよくするためにコミットしていただくことを大切にしています。実際に、自分の会社でアクションを起こして経営陣を動かした人もいます。意欲ある人たちが、会社という枠を超えて世の中に変化を起こしていく。これは新しい組織のあり方だと思います。

駅のコワーキングスペースには、可能性が満ちている

働き方が大きく変化していく中で、駅という場の持つ価値や役割はどのように変わっていくと思いますか。

島田 どこかに行くときには、人は駅を通ります。もっと人に寄り添う場所として、「通ると幸せになれる」という要素をつくっていただけたらと思います。例えば、改札へ向かう通路や階段などの色やデザインを工夫して、駅を通るだけですごくリフレッシュできるとか、集中モードになれるなどの仕掛けをつくることもできるのではないでしょうか。

電車そのものを工夫してもいいですね。例えば、電車の色や車内のデザインを明るくしたハッピー列車や、ハワイをイメージしたデザインで旅行気分を味わえる列車。あるいは、改札を通るときにSuicaをかざすとちょっとうれしいメッセージが表示されるとか。通勤しているだけで心理的に楽しくなるような仕掛けがあるとよいと思います。駅は無意識に利用している分、心の深いところに働きかけるメッセージで、たくさんの人を元気にすることができるのではないでしょうか。

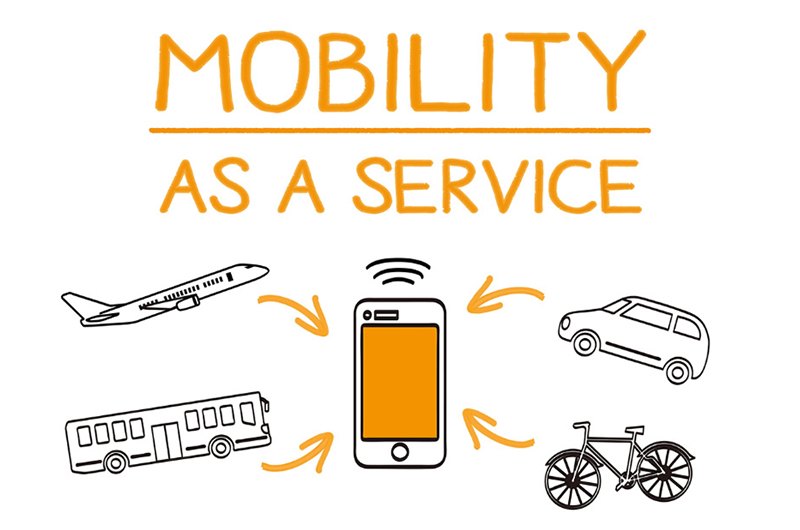

そして何より、今すぐにでも日本全国の駅にコワーキングスペースをつくることが必要だと思っています。移動中は、隙間の時間が結構ありますから、そんなときに気軽に仕事できるスペースが欲しい。それが駅にあれば、旅行先でも帰省先でも、ちょっとした空き時間で仕事ができます。もっと積極的に利用するなら、そのスペースに地域の課題などを提示しておく。ふと立ち寄った人同士がお互いにアイデアを話し合っていくようなコラボレーションスペース。解決策を提案できるようにするのです。そんなコワーキングスペースがあれば、社会的にテレワークがしやすくなりますし、新しいビジネスやネットワークが生まれる場にもなっていくでしょう。

実は今、「Team WAA!」で地方創生をやろうと思っているのです。全ての自治体に、ユニリーバの社員とTeam WAA!のメンバーがいつでも使えるコワーキングスペースをつくっていただき、東京から行ったときにはそこで仕事をする。その代わりに、空いている時間は地元の人と一緒に地域の課題解決に取り組むのです。

地方は今、高齢化や過疎化が進んでいるだけでなく、街のプロモーションをしたくてもスキルがないといった問題を抱えています。一方、都市部の社員たちは、旅行に行きたいし、自然に触れたい。おいしいものも食べたいし、副業もやってみたい。だったら、コラボレーションして旅行先でそういうことができるようにしたらいいんじゃないかと考えているのです。そうしたマッチングも担うようなコワーキングスペースが駅にあれば、働き方の可能性が一気に広がりますよね。これからの時代、駅はすごく魅力的になれる場所だと思います。

取材・文 初瀬川ひろみ

<完>

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.36掲載のインタビューを一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2018年3月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。