これまでのjeki駅消費研究センターの調査研究により、駅の商業施設には、買い物よりも自分らしく過ごせる“居場所”を求めて来店する人が多いことが分かっています。

それでは、今、駅の商業施設にはどのような“居場所”が求められているのでしょうか。社会学の立場から、都市や建築、商業空間について研究されている南後由和さんにお話を聞きました。今回は、その前編です。

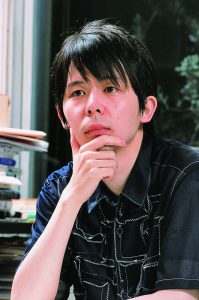

明治大学 情報コミュニケーション学部 准教授

南後 由和さん

大阪府生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程を単位取得退学。東京大学大学院情報学環 助教、特任講師を経て、現職。日本建築学会 編集委員会委員、日本都市社会学会 企画委員会委員なども務めた。社会学、都市・建築論を専門に、生活者の変容に着目した研究を行っている。

時代に合わせて変化する商業建築は社会を映す鏡

社会学の立場から都市や建築を研究されている南後さんですが、具体的にはどのような領域が対象ですか。

南後:建築家の有名性と無名性という2つの軸から建築を研究してきました。建築家の有名性というのは、例えば安藤忠雄さんや隈研吾さんなど、世界的な建築家のデザインが、どう社会的に受け取られてきたかといったことです。

その対極に無名性の建築があるわけですが、代表例がショッピングセンター(SC)などの商業建築です。生活に欠かせない施設なのに、誰が設計したかにはあまり関心が持たれない。しかし、社会的には無名性の建築の方が大多数です。それをユーザーの立場から、どう使われてきているかを考えるのが私の研究領域です。

商業建築で、特に関心を持っているのは、どういうところなのですか。

南後:商業建築は、時流、世相、流行、顧客のニーズで臨機応変に変化していきます。しかも、その回転が速い。いわば社会の映し鏡のようなところがあって、そこに面白みを感じています。特に注目しているのは、ユーザーが情報と接するメディアの変化との関係です。

情報メディアが、テレビから携帯電話、スマホ、SNSへと移り変わるのに伴いユーザーの空間体験も変わってきていて、それが商業空間にも影響を与えています。商業空間と情報メディアとの関係を踏まえて、都市と建築を見ていくことに関心があります。

情報メディアの変化は商業空間のデザインをも変える

情報メディアの変化が商業空間を変えるというのは、とても興味深いのですが、分かりやすい例はありますか。

南後:今は知りたいことがあればネットで検索しますよね。それが商業空間に顕著に現れている例が、ユニクロの売り場でしょうか。商品の検索性が重視され、しかも秩序だっているのが特徴だと思います。ユニクロのユーザーは、あらかじめ買う商品を決めて来店する人が多いように思います。すると、できるだけ早く目当ての陳列棚にたどり着きたいわけです。ですから陳列にそのための工夫がいろいろ施されています。

例えば壁面いっぱいの棚に、商品がアイテム別、カラー別、サイズ別に並べられていて探しやすい。マネキンにはそのコーナーにある商品を着せて「ここにこの商品がある」というアイコンのような役割をさせています。

インターネットのホームページで情報を探す感覚に近いのですか。

南後:まさにそうです。どんな商品に出会えるかという遭遇期待値よりも、検索可能性の最大化が図られている商業空間だと感じます。

また、過去に郊外型のSCでフロアを歩く人が、店舗のロゴをどう歩きながら見ているかを、視線の動きで追った調査を行いました。その結果では、スマホの画面をスクロールして情報を探すのと同じような視線の感覚になっていました。ユーザーの欲求や時間感覚も、メディア環境の変化に関係すると考えています。

10分、15分の隙間時間も有意義に 変わってきた商業施設への期待

南後さんは、郊外型のSCの研究をされていますが、駅の商業施設についてはどうご覧になっていますか。

南後:世界的に見ても、駅ビルがこれほど充実している国はほかにないですね。駅とその周辺の商業集積は、日本独特のものです。家と職場や学校、私と公のオン・オフの間に位置するのが駅であり、駅ビルだという見方もできます。ユーザーは通勤・通学、あるいは仕事の移動中の方々が中心ですから、できるだけ時間を節約して買い物をする時間節約型消費の商業施設ですね。

ですからこれまでは、売る側は買い物の利便性や効率性を追求していたし、買う側もそれを享受していたと思います。しかし、携帯電話、特にスマホが出て以降、駅ビルなど商業施設を利用するユーザーの感覚が、少し変わってきているのではないでしょうか。

どんな変化が現れてきたのでしょう。

南後:携帯電話やスマホが登場して、時間のマネジメントがより細かくできるようになりました。従来は、1時間とか2時間単位で自分の時間を管理していたのが、今は10分や15分の単位で時間を調整できるようになっています。

待ち合わせ場所を詳細に決める必要はなくなったし、直前で連絡を取り合って待ち合わせの時間を変えることもできるようになりました。そうなると、余計に10分、15分の隙間時間を、どう自分にとって実りあるものにするかという発想が生まれてきます。

駅の商業施設は、基本的には時間節約型消費の空間ですが、それでもオンとオフの間で、例えば30分空いた時間で、家族からも職場からも解放されて、リラックスして過ごせないかという欲求が出てくるわけです。

私ども駅消費研究センターの調査でも、その傾向が認められ、注目しています。

南後:それに、特にスマホとSNSの普及が大きな要因でしょうが、駅に対する帰属感も、従来とは少し変わってきたように思われます。

アソシエーション型に変容する駅の帰属意識

駅に対する帰属意識の変化とはどういうものなのでしょう。

南後:鉄道会社によって、駅や沿線の街が開発され、発展してきた歴史があるので、そもそも日本人は駅に対する帰属意識が高いのです。例えば「お住まいはどちらですか」と尋ねられると住所の地名ではなく、最寄り駅の名前を挙げる人が多いでしょう。これは、多くの人が「駅を中心とした街」に帰属感を持っていることの表れです。

社会学では、地縁による地域的な共同体をコミュニティと言います。対して、共通の趣味や志向などに基づく共同体はアソシエーションと呼びます。

駅は地域に密着しているので、これまではどちらかというと、コミュニティの人々が行き交う場所でした。しかし、スマホとSNSの普及で、それがアソシエーション型にシフトしているのだろうと思われます。

共通の趣味・志向を持つ人たちが、駅に集まっているということでしょうか。

南後:そうではなく、情報をキャッチする方法が、アソシエーション型になっているため、駅を行き交う人の行動や意識にも影響を与えているということです。

スマホを持って移動でき、移動しながらスケジュールを調整できる。さらにインターネット、SNSの利用で多彩な情報の検索やコミュニケーションができます。どこにいてもアソシエーションとつながることができるわけです。そうすると何が起きるかというと、どこにいようが自分の居場所と感じることができる。移動する場所である駅も単純な通過点ではなく、自分の居場所としても認識されるようになります。

取材・文 高橋盛男

※駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.33掲載のインタビューを一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。