駅の商業施設にとっても、ファッションは主要なカテゴリーの一つであり、若年層は無視することのできない次世代顧客です。若者たちは今、どのようにファッションと関わり、ファッションに何を求めているのでしょうか。20年以上にわたって若者のストリートファッションを研究してきた渡辺明日香さんにお話を聞きました。今回は、その後編です。

<プロフィール>

共立女子短期大学 生活科学科 教授

渡辺 明日香さん

共立女子大学大学院家政学研究科修士課程修了。首都大学東京大学院人文科学研究科博士後期課程修了(社会学博士)。ストリートファッションの定点観測をはじめ、若者のファッションやライフスタイルの分析、生活デザイン、色彩などをテーマに研究を行う。著書に『ストリートファッションの時代』『ストリートファッション論』『東京ファッションクロニクル』など。

ファッションへの出費はトータルでは減っていない

ファッションにかける金額は、減っているのでしょうか。

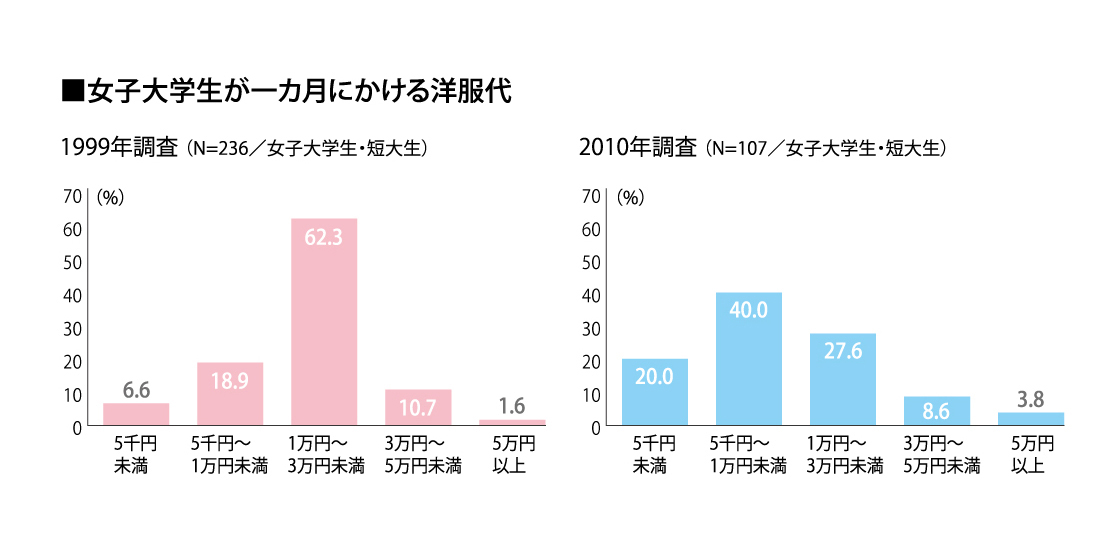

渡辺 服にはお金をかけなくなってきています(下グラフ参照)。しかし、金額の減少は、ファッションへの関心の低下を表しているわけではありません。手頃でおしゃれな服が入手できたり、オークションサイト等で古着を買うなど選択肢が広がっている現在、高級ブランドや、必要以上の服を購入することに価値を感じない若者が増えています。さらに、ファッションは、服だけでなくメイク、髪の色、ネイル、ピアスなど、全体でコーディネートするようになってきました。今年は髪の先だけ染めるとか、ヘアエクステンションで色を入れることが流行っているのですが、例えば、髪の先だけピンクに染めたら、ネイルの色もそれにそろえたりします。

他にも、まつげエクステンションやカラーコンタクトなどもあります。5メートル先から見たら分からないけれど、近づいてよく見たら分かるおしゃれ。先ほどもお話ししたように、小さな個性に気を使っているし、お金もかけている。

雑貨の消費もとても多いです。SNS映えする部屋をつくるために、照明スイッチのプレートカバーなどを買う。写真の背景にちらっとおしゃれな部屋の香りを演出するのです。インテリア雑貨は、もはやファッションと言っていいのではないでしょうか。それらを含めると、支出額は以前とあまり変わっていないと思います。

服にかけるお金のウエートが下がったのはなぜでしょう。

渡辺 ファストファッションの登場で服の単価が下がりました。また、ワンシーズンしか着ない服が増えたのです。かつては、2〜3年前の服に、今年買った服を合わせて流行を取り入れるというやり方が主流でした。ところが今は、上から下まで全て今年買った服を着ている人が大半なので、去年の服を着ていると「えーっ、去年の?」と言われてしまう。服にかける金額を抑えるのは、来年はもう着られないかもというストップがかかっているからかもしれません。今年しか着ないなら必要な枚数は計算できるし、それ以上買う必要はありません。そのブランドが大好きだから袖を通さなくてもその服を持っていたいというコレクターのような人もいるにはいるのですが。

今の若者にとって、もはやブランドは価値を持たないのでしょうか。

渡辺 コスメなどはブランド信仰があります。ディオールのルージュがいいとか、アナスイのパッケージが好きというような。でも、だからといってアナスイの服も好きなわけではありません。あくまでもコスメブランドとしてのアナスイなのです。ブランドありきではなく、そのブランドの中の特定のアイテムに価値がある。サマンサタバサのバッグやアネロのリュックなどもそうですね。

自分のファッションに自信が持てない若者たち

今は、服だけでなく自分の身体やインテリアまで、全てがファッションとしてトータルコーディネートされるようになったということですが、なぜそんなふうになったのでしょう。

渡辺 昔からニーズはあったと思いますが、今はさまざまな情報やモノがそろったので消費者が選択できるようになったということでしょうね。ただし、今度は選択肢があまりにも多過ぎて、自分が選んだものが正しいかどうか自信が持てなくなってしまっています。不安感や不完全感は、募っていると思います。自分を過小評価してしまい、選んだものが受け入れられているか否かをすごく気にしています。だから、SNSで「いいね!」が欲しい。

最近の学生は、服や髪型を褒めるとものすごく喜ぶのですが、それも不安の裏返しでしょう。彼女たちは、傷つくことを恐がっているので、それで大丈夫なんだと背中を押してあげる必要がある。自信を持たせてあげられる何かがあると、すごくいいなと思います。

コーディネートを丸ごと提案するようなサービスがあったら、不安を払拭できるのでしょうか。

渡辺 スタイリストのような人に選んでもらって、自分に似合った間違いのないファッションをすることに一定のニーズはあると思います。しかし、ファッションというのは選ぶ能力も一緒に着ているものなのです。ですから、全部他人にあてがってもらうと、似合っていたとしてもどこか満たされないのかもしれません。結局、自分で選んだものを認められることが、最も満足感を高める。だから難しいのです。

ファッションという観点から、駅の商業施設が今の若者の心をつかむには、どのようなことが必要でしょうか。

渡辺 駅だけに限った話ではありませんが、販売員の接客が重要だと思います。学生たちは、「これ、流行ってますよ」ではなく「似合っている」と言われたいそうです。基本的なことですが、お客さまに合わせてきちんと商品提案をするということが大切です。例えば、体型や髪の長さなどに応じて似合う服をスタイリングしてくれるなど、その人がその服を着る必然性を示してくれるような説得力のある接客。それこそ、自分の選択に自信が持てなくなっている今の若者たちの、背中を押してあげることになるでしょう。

あるいは、自分では選ばないような服を提案してもらうことによって、意外な自分を発見できるとか。もちろん、押し付けられるのではなく、最終的に自分で選んだという満足感を与えることが前提ですが。そのためには、販売員をしっかり育てていくことも大切ですね。

従来のように、販売員をコストとして捉えていては、なかなかうまくいかないでしょう。販売員の役割や重要性を見直し、地位を向上させていくことが必要だと思います。ネットにはない価値を提供できなければ、実店舗に足を運んではもらえません。せっかく人と人が触れ合って商品を選んでいくのですから、単に服を売るのではなく、きちんと満足感を提供していくべきではないでしょうか。

取材・文 初瀬川ひろみ

撮影 片山貴博

<完>

駅消費研究センター発行の季刊情報誌『EKISUMER』vol.34掲載のインタビューを一部加筆修正の上、再構成しました。固有名詞、肩書、データ等は原則として掲載当時(2017年9月)のものです。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。