近年、「若者のファッション離れ」「若者が服を買わなくなった」という声がしきりに聞かれます。現代の若者は、本当にファッションへの興味を失ってしまったのでしょうか。

駅の商業施設にとっても、ファッションは主要なカテゴリーの一つであり、若年層は無視することのできない次世代顧客です。若者たちは今、どのようにファッションと関わり、ファッションに何を求めているのでしょうか。20年以上にわたって若者のストリートファッションを研究してきた渡辺明日香さんにお話を聞きました。今回は、その前編です。

<プロフィール>

共立女子短期大学 生活科学科 教授

渡辺 明日香さん

共立女子大学大学院家政学研究科修士課程修了。首都大学東京大学院人文科学研究科博士後期課程修了(社会学博士)。ストリートファッションの定点観測をはじめ、若者のファッションやライフスタイルの分析、生活デザイン、色彩などをテーマに研究を行う。著書に『ストリートファッションの時代』『ストリートファッション論』『東京ファッションクロニクル』など。

街ごとのファッションの特徴は消えてしまった

先生は、ストリートファッションの定点観測を行うことによって、若者文化を研究されていますね。

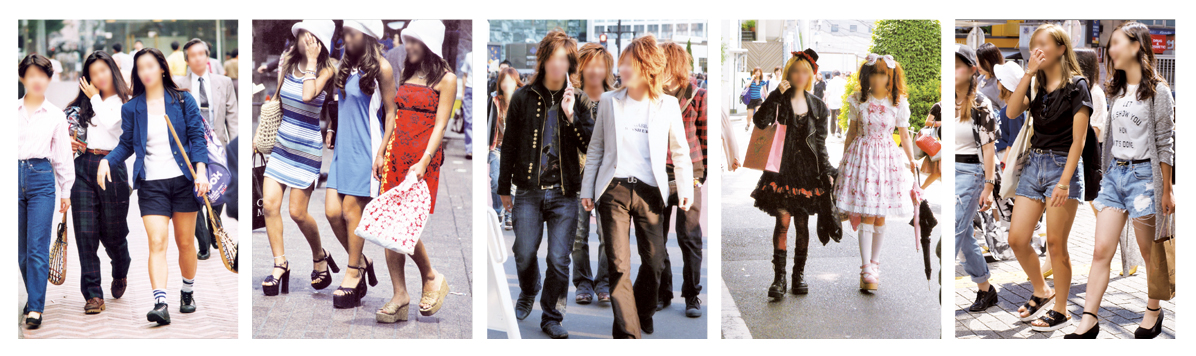

渡辺 大学生のころ、リアルに街を歩いている人を捉えて世相を斬っていくという切り口に新鮮さを感じて定点観測を始め、研究の道に入りました。スタートは、大学4年生だった1994年5月。それから毎月、原宿、渋谷、銀座の3地点で通行人の写真を撮り続けてきました。今も月に2回のペースで行っています。雑誌で紹介されるファッションと、街の若者が思い思いに装うリアルな姿は異なります。私が定点観測を始める以前のストリートファッションについても、さまざまなところから貴重な写真を譲り受けまして、1970年から現在まで40年以上の資料を研究室で所蔵しています。

近年、ストリートファッションから見えてくる変化はどのようものですか。

渡辺 2つあると思います。1つはファストファッションが登場してきた2000年代後半あたりからの変化です。H&Mやフォーエバー21が2008年、2009年から都心への出店を始め、以降、さらに郊外にも次々にできていきました。そうすると、街ごとのファッションの違いが徐々に薄れてきたのです。かつては、渋谷に集まる若者は渋谷っぽいファッションをしていた。渋谷らしさのようなものを、服でも表現していたのです。そして、そういう服を着た人が集まる渋谷らしさ、原宿らしさのようなものが街の景観にもありました。今、そのような街とファッションの関係はほとんど見られなくなりました。 もう1つは、海外からの旅行客の影響です。中国や台湾から来る方たちは色彩感覚が豊かで、例えば強いピンクとかエメラルドグリーンの服やアイテムを身に着けている。すると、トレンドにもフクシャピンクのような鮮やかな色が現れます。お店のファサードも、インバウンドを意識した目を引くディスプレーが目立つようになりました。街には、すれ違う人や目に触れるものが互いに影響し合っていくダイナミズムがあります。それが、旅行客を通して日本の中だけでなく海外とも影響し合うようになり、新しいものが生まれてきているのです。

目立ちすぎない安心感の中で個性を競っている

最近の若者のファッションについては、どのような変化を感じていますか。

渡辺 ものすごく目立った格好をする人は、いなくなりましたね。今の若者たちは目立つことへの恐怖心が強く、みんなと同じファッションをするという安心感を求める傾向があると思います。だから、手っ取り早く無難に今風の格好ができるファストファッションに向かうのです。

ただ、だからといってファッションに興味がなくなったということは、全くありません。むしろ、おしゃれに対する関心は高い。今シーズンの流行りの色や形は、ほぼ100%知っています。その中でちょっとずつずらすということをしていく。今年なら、ガウチョパンツにオフショルダーのトップスが流行りですが、例えばオフショルダーのブラウスは古着屋で買ったりする。オフショルダーだけどあえて今年の形ではないものにするとか、襟ぐりが大きく開いているものを見つけて片方だけ肩を出すなどして、違いを出すのです。

今のファッションは「量産型」などといわれますが、流行に乗っている安心感を保ちつつ、個々に見ると実はちゃんと差別化されているわけです。ある意味、昔よりずっと繊細でハイレベルになっています。

目立ちすぎない安心感の中で、個性を競っているのですね。周りの目にはかなり敏感ということですか。

渡辺 そうですね。それは、シビアに人を見ているからだと思います。SNSなどでは、すごくおしゃれにしている人がいる一方で、どうしてこんな写真をアップしてしまったのだろうと思うような人も目にする。そうすると、自分は大丈夫か不安になります。しかも、SNS上で失敗すると徹底的に攻撃されて炎上してしまう例を見ていますから、チャレンジしてまでわざわざ危険なことをしない方がいいと、肌で感じているのだと思います。

町野 公彦 駅消費研究センター センター長

1998年 jeki入社。マーケティング局(当時)及びコミュニケーション・プランニング局にて、様々なクライアントにおける本質的な問題を顧客視点で提示することを心がけ、各プロジェクトを推進。2012年 駅消費研究センター 研究員を兼務し、「移動者マーケティング 移動を狙えば買うはつくれる(日経BP)」を出版プロジェクトメンバーとして出版。2018年4月より、駅消費研究センター センター長。