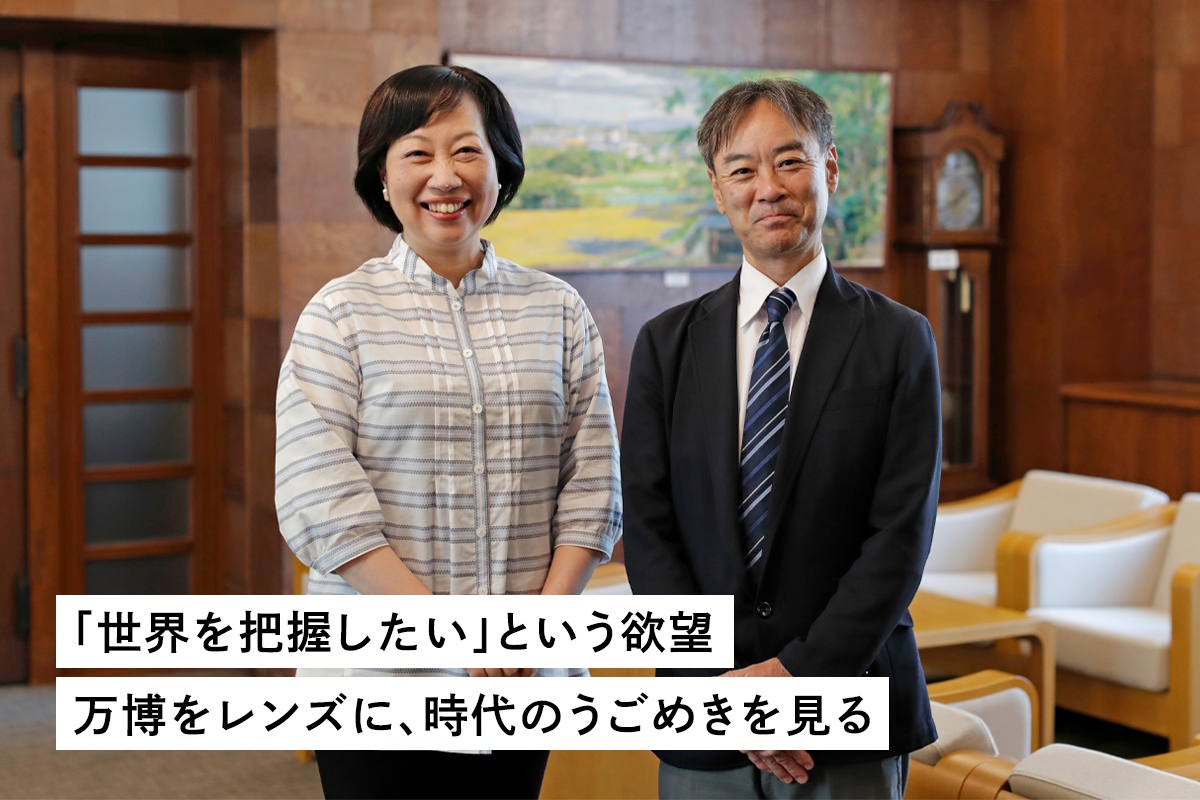

<写真右より>

関西支社 メディアコミュニケーション部長 林 研吉郎

京都⼤学⼤学院 教育学研究科教授 佐野 真由⼦

万博は「世界を把握する方法」

林:万博の話題はニュースでも聞きますが、そもそも「万博とは何か」ということを知っている人は、私を含め意外と少ない気がします。そのあたりから聞かせていただけるでしょうか?

佐野:万博は「世界を把握する方法」であるというのが、私の辿り着いた答えです。万国博覧会が始まった19世紀は、運輸技術が発達し、世界の果てへ行けるようになり、さまざまな物資も流れてくるようになった。ただ、通信技術も運輸技術も、今ほどは発達しきっていなかったんですね。そこが重要なポイントであったと、私は思っています。

林:というと?

佐野:大多数の人は実際には行けず、ただ自分たちの暮らしとは別の世界があるということを知ったんです。そこにリアルな想像力がはたらくようになったという状況だったんです。そうしたなかで始まった万博は、巨大な建物を造って世界の物産を集めて展示するというスタイルでした。「世界を見渡したい」という、純粋な欲望から始まったと言ってよいと思います。

今は自由に人が行き来できるようになったので「万博でなければ」という時代ではなくなりましたが、「世界を把握する」という意味合いはずっと続いていると考えています。万博は、「どのように世界を表現するのか」ということを、本当にたくさんの人が一生懸命、あらゆる角度から考えながら作っていくんですね。その過程も含めて、それぞれの時代が映し出される鏡のようなものになっているのだと思います。

時代ごとに変わる万博のあり方

林:万博が時代を映し出す鏡だとすると、19世紀に始まった当初の万博と現在の万博とでは、大きく変わってきている部分もあるのでしょうか?

佐野:そうですね。私なりにいくつかの時代区分を考えています。

まず19世紀後半は、この万博という世界を見渡すイベントを開催したいと考える国が徐々に増え、それ自体が国際的な存在になっていった時代でした。当時の資料を見ると、万博というのは人類の足跡を確認するために、公的に行う催しであると、人々が確認しあっています。次にやってくるのが、制度化の時代。ルールを決めて万博を国際社会の持続可能なイベントにしようという気運が高まり、1928年に国際博覧会条約が締結されるんです。

次に訪れる画期は、第二次大戦を超えたのち、60年代-70年代を中心とする植民地独立の時代です。それまで植民地の文化や物産は宗主国のものとして展示されていました。その植民地が独立して、それぞれひとつの国として万博に参加するようになったことは、万博における決定的な変化でした。

林:1970年の大阪万博は、その変化のなかで重要なイベントの1つだったんですね。

佐野:そうなんです。その後、最近では上海やドバイなど、アジアや中東でも開催されるようになりました。万博を開催するというのは、その期間中「世界のホスト」になり、その世界観で各国を迎えるということです。その役割を多様な国々が担うことを通じて、万博が本当の意味で文化多様性を表現するようなイベントに向かっていると期待したいですね。まだ完全には達成できていないと思うのですが。

就職、留学を経て研究の道へ

林:佐野先生が万博の歴史を研究しようと思われたきっかけはどんなことだったのでしょうか。

佐野:実は万博は大学時代から取り組んでいる研究テーマです。最初のきっかけは大学2年生のとき、岩倉使節団の報告書『米欧回覧実記』を読み込むという授業でした。

この報告書の最後に、ウィーン万国博覧会のことが出てくるんですね。ウィーン万博は、明治政府が初めて参加した万博でした。近代化の入り口にあった日本が、西洋諸国に向けて自国の文化をどのように表現していくのかという、本当に重要なデビュー戦だったんです。その場を岩倉使節団も訪れました。それがすごく心に残って、期末レポートで取り上げたのが始まりです。

林:その興味が続いて、研究者になろうと思われたんですか?

佐野:最初は研究者になろうとは考えていませんでした。私は国際関係論のなかでも文化の出会いや人間どうしの交流というところに興味があって……。しかしそのことを実践経験もなく机の上だけで研究するということに違和感があったんですね。なのでまずは、外務省の傘下にある国際文化交流の専門機関に就職しました。その間に留学もして、国際関係論の修士号を取得したのですが、そのときもすぐに研究者をめざそうとは思いませんでした。最初の職場で10年働いたのち、国際関係と文化について今度は日本政府以外の立場から見てみたいと考え、国際機関のUNESCOに転職。研究者になることを本格的に考え始めたのはその頃からで、変わった経歴なんです。

万博をレンズにする学際的人間学

林:万博以外にはどういったテーマを扱われているんですか?

佐野:基本的には幕末~明治の日本をめぐる国際関係に関心があり、その最前線で活躍した人物に注目する研究が中心です。典型的には各国の外交官たちですね。またその延長線上で、現代に至る文化交流、文化政策を研究対象としています。

ただ何をやっていても、万博は必ず関わってくるんですよ。歴史上の営みに、どこからでもつながってくるんですね。学生時代から自分のベースとして万博というテーマをもっていたことは、私にとってとてもラッキーでした。

でもあるとき、万博という対象はあまりにも大きすぎて、ひとりで研究するものではないと考えるようになったんです。そこで仲間を誘って研究チームを作りました。それがだんだんと大きくなってきたのが現在の万博学研究会で、もう10年以上続いています。

林:研究会にはどんな分野の研究者が参加されているのですか?

佐野:万博の現場には、あらゆる分野の人が関わっていますよね。だから研究会に参加している方も、美術、建築、経済学、政治学、国際関係史、また心理学など、本当にいろいろです。万博に関われない人っていないんですよ。またこの研究会には、研究者だけではなく、博覧会づくりの現場に関わる各方面の専門家たちも参画されています。

林:なるほど。先生は論考を集めた書籍の編集もされていますが、それだけいろいろな分野の方と研究をしていると、取りまとめるのが大変だったりはしないのでしょうか?

佐野:万博学は広すぎて「輪郭がない」という批判をいただくこともあります。でも、それは「関係ないものはない」という万博の性格からくるものなので、私はむしろ大切にしたいと思っています。

「万博学」の目的は、万博というイベント自体をマニア的に知ることではなく、万博を通じて、つまり万博を「レンズ」として、当時の世界や人々がどう動いていたのかを紐解いていくことなんです。万博学は「学際的人間学」だ、という言い方をしていますが、あらゆる要素がつながってくるのが本当におもしろいんです。

2025年は人間を主役に

林:万博をレンズに、とのことですが2025年の万博を先生はどうご覧になっていますか?

佐野:「人間を主役にしてほしい」という思いがすごくあります。歴史的に見ると、初期の万博で展示されるのはモノだったんですよね。それが写真パネルの時代になって、1970年の大阪万博前後からは、映像の時代になりました。パビリオンに入って、映像を見せられて、出ていく。今は昔よりもおもしろい映像、特にインタラクティブな仕掛けを持ったものが作られるようにはなっていますが、それを含めて、未だに映像が主役のスタイルからは抜け出せていません。

私は次の段階で「戻るべきは人間」だと思うんですね。各国のパビリオンに入ったら、かっこいい展示は何もなくても、その国の人がいて交流ができるような。

林:すごく行ってみたいです、そんな万博。

佐野:それに、かっこいい展示をしようとすると、国の経済力の差があからさまに出てしまい、フラットな世界からはかけ離れてしまいます。それをどう乗り越えるかというのも、万博に課せられた大きな課題ですね。

各国の人がいて話すというスタイルなら、開催地までの渡航費さえあればいいのだから、すべての国が平等にできるじゃないですか。

林:なるほど。ただ2025年の万博では人や文化の交流よりも、ドローンで人を輸送するといった技術の部分にばかり目が行きがちになっている気がします。

佐野:そうですね。マスコミでも万博は未来を作って見せる場のように言われているのですが、それはちょっと誤解があって。本来は、私たちが今もっているものを真摯に見せ合って、各国の「今」をきっちりおさえるのが万博。そのなかから、未来が示されるんです。夢のような未来を描いてみせるという意味ではないんです。

林:どんなに話題になった展示でも、眺めただけでは「見た」という記憶が残るだけで感動は覚えていなかったりしますよね。それよりも人と交流したときのほうが、感動を長く記憶に留めておける気がします。

佐野:人と人が対話するという要素は、もしかすると今回の万博の一部で、オンラインで実現できるかもしれません。でも生身でお話しすることを中心に据える万博こそ、新しいと思うんですよね。言葉の問題はありますが、3年後には自動翻訳機もさらに発達しているはずですし。2025年万博のテーマは「いのち」。生と死は本当にすべての人に等しく降りかかる問題であり、すべての人がフラットに関われるテーマですから、それを無駄にしてほしくない。徹底的にフラットな関係をめざすことから、本当の文化多様性に近づきたいものです。

林:最後に、先生が今後めざしているところを教えてください。

佐野:最大の関心は、「人と人が本当に対等であるとは、どういうことなんだろう」という問い……誰もが対等にコミュニケーションをとれる世界であってほしいということに、私の研究テーマはすべてつながっていると思っています。万博学はその最たるものです。

もともと万博学は、2025年の開催とは関係なく、それ以前から追求してきたもの。実際の万博のお役に立てればもちろんうれしいですが、時流に流されるのではなく、地に足のついた研究を続けていくつもりです。

林 研吉郎

関西支社 メディアコミュニケーション部長

1992年jeki入社。媒体局(現メディア局)配属、雑誌媒体(出版社)担当。2000年よりJR局にて「ポケモンスタンプラリー」「JR SIKSKI」等のキャンぺーンを担当。OOHメディア局を経て2018年より現職。

佐野 真由⼦

京都⼤学⼤学院教育学研究科教授

文化の出会い、人々の交流に関心を持ち、大学卒業後は国際交流の現場を経験するために国際交流基⾦に就職。机上の研究だけにならないための実績を積み、UNESCO勤務を経て研究者に。特に学生時代から続けている万博の研究では、「万博学」という学際領域を提起し、多彩な顔ぶれを率いて意欲的な共同研究を重ねている。